ジョーフィッシュは、その名の通り「アゴ(jaw)」を器用に使うユニークな海水魚です。

砂を掘って巣を作り、時には卵を口にくわえて育てる姿はとても健気。

この記事では、ジョーフィッシュの種類や飼育のポイント、入手時の注意点までまとめて解説します。これから飼育を検討している方にも役立つ内容です。

ジョーフィッシュとは?

日本ではアゴアマダイと呼ばれる

ジョーフィッシュは英語名で、日本では「アゴアマダイ」と呼ばれることが多い魚です。

名前の通り立派なアゴを持ち、それを器用に使って砂を掘り巣を作るのが特徴です。

水族館やダイビングの場では「〇〇ジョーフィッシュ」と紹介されることもあれば、「〇〇アゴアマダイ」と呼ばれることもあり、場面によって呼び方が分かれています。

ただし、どちらの呼び方でも基本的には同じ仲間を指しています。

なお、中には「ジョーフィッシュ」「アゴアマダイ」といった名前が付かない種類もいますが、分類学的には同じグループに含まれています。

ちなみに「アマ」という言葉の由来についてははっきりしていません。

食用にされる魚ではないため、「味」に関連する言葉という可能性は低そうです。

ジョーフィッシュの口の特徴

ジョーフィッシュの大きな特徴は、やはり発達した口を使って底砂を掘り、巣を作る点にあります。

さらに、一部の種類ではオスが卵を口にくわえて保育を行います。

外から見ると卵を飲み込んでしまいそうに見えますが、実際には食べてしまうことなく大切に守り続けます。

その姿はとてもユニークで、多くの飼育者や観察者を驚かせています。

ジョーフィッシュの販売状況と入手のポイント

ジョーフィッシュは熱帯魚ショップで見かけることがありますが、常時販売されている魚ではありません。

種類としてはおおよそ4種類ほどが流通しており、体の大きさは似ていますが、色や模様に違いがあります。

価格は比較的高めで、安くても数千円、種類によっては1万円を超えることも珍しくありません。

そのため「見かけたからすぐ買う」といった衝動的な購入は、在庫がなかったり価格に驚いたりする可能性もあります。

ただし、ジョーフィッシュを実際に飼育して、穴から顔をのぞかせる姿を目にすると、その可愛らしさに癒されることは間違いありません。

本気で飼いたいと考える場合は、あらかじめショップに相談して入荷状況を確認し、計画的に準備しておくのがおすすめです。

入手が難しい魚ではありませんが、事前の準備とタイミングが大切です。

ジョーフィッシュの種類

ジョーフィッシュは世界におよそ80種が知られており、その多くが熱帯・亜熱帯の海域に生息しています。

種類によって体色や模様、大きさに大きな違いがあり、水族館やアクアリウムショップで見かける種もあれば、ダイビングでしか出会えないような希少種もいます。

ここでは代表的な種類をいくつか紹介します。

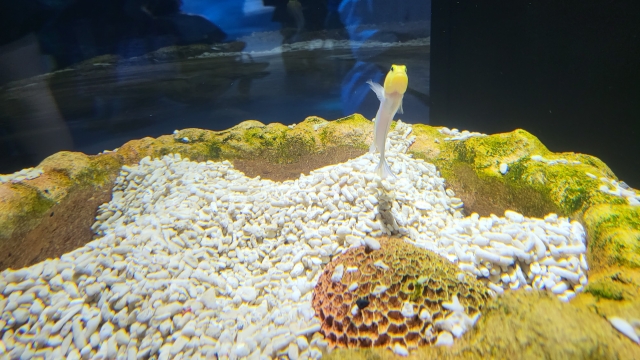

イエローヘッドジョーフィッシュ

最も有名で流通量の多い種類です。

黄色い頭部と白い体が特徴で、ヒレには淡い青色の光沢があります。

小型で可愛らしく、飼育難易度も比較的やさしいため、海水魚飼育の入門種として人気があります。

ブルースポットジョーフィッシュ

青のドットが綺麗な

— ブルーハーバー (@AF_BlueHarbor) March 28, 2025

ブルースポットジョーフィッシュ🩵

2匹アップされました♪https://t.co/KviA35psLI pic.twitter.com/rv4S0zU8Uv

体全体に青い斑点が散りばめられた美しい種類です。

観賞魚としての人気は非常に高いものの、流通量が少なく価格も高め。

臆病でデリケートな面もあるため、上級者向けのジョーフィッシュといえます。

ファインスポッテッドジョーフィッシュ

きもい。かわいい。

— †KYO✝︎ (@kyo_nonstyle) January 28, 2017

ファインスポッテッドジョーフィッシュ pic.twitter.com/dBlGRlu48Y

全長40cm前後まで成長する大型種です。

穴掘りの習性は他のジョーフィッシュと同じですが、サイズの迫力から「かわいい小型魚」というイメージを覆します。

水族館で展示されることもあり、ジョーフィッシュの多様性を感じられる代表例です。

パーリージョーフィッシュ

パーリージョーフィッシュ達が餌はまだかまだかとこちらを覗いています🥺︎︎🫶

— アクアリウムショップ ペットバルーン サウス店 (@petballoonsouth) May 29, 2023

#ペットバルーン #海水熱帯魚 pic.twitter.com/ysBFH6dakp

体に細かい斑点が入る種類で、光に当たるとパールのようにきらめいて見えるのが特徴です。

イエローに次いで流通が安定しており、愛好家からも人気があります。

タイガージョーフィッシュ

😌💭(お腹がいっぱいの時の『タイガージョーフィッシュ』です) #ぷいッ pic.twitter.com/yAu5HP62TO

— アクアテイラーズ尼崎つかしん店 (@aquatailorsama) July 11, 2018

体に縞模様が入り、名前の通りトラのような印象を与える種類です。

流通はそれほど多くありませんが、模様の珍しさからマニアに好まれる傾向があります。

種類ごとの飼育方法の違いについて

基本的な飼育方法はどのジョーフィッシュでも大きく変わりません。海水の比重やpHを安定させ、底砂や石を用意して巣穴を作らせることが共通して重要です。ただし、種類によって次のような違いがあります。

- サイズの差

小型種(イエローヘッドジョーフィッシュなど)は小さめの水槽でも飼育可能ですが、大型のファインスポッテッドジョーフィッシュは40cm近くに育つため、より広い水槽が必要です。 - 性格の違い

縄張り意識の強さには種類差があり、混泳の難易度が変わります。基本的には単独飼育が安心ですが、相性次第では複数飼育も可能です。 - 丈夫さ・流通のしやすさ

イエローヘッドやパーリーは比較的丈夫で流通も安定しているため初心者向きですが、ブルースポットジョーフィッシュのようにデリケートで高価な種類は上級者向けです。

ジョーフィッシュの飼育について

飼育ポイント

底砂や石を準備して巣作りできる環境を整える

ジョーフィッシュは種類によって差はありますが、本能的に「穴があれば入る」習性があります。

そのため飼育時には必ず底砂を厚めに敷き、石や小石などを加えて巣作りできる環境を整えてあげましょう。

これらは彼らにとって住まいの材料となり、安心して過ごせる居場所をつくるために欠かせません。

穴から出てこないときは焦らない

底砂や石を準備しても、しばらくは巣穴からほとんど姿を見せないことがあります。

「隠れたまま出てこない=異常」と思ってしまいがちですが、これはジョーフィッシュの自然な行動です。

むしろ顔だけ出して周囲をうかがっている状態が日常で、体をすべて出して泳ぎ回るときは他の魚に追われたり体調を崩したりしている可能性があります。

餌は冷凍アミエビや人工飼料を食べますが、最初は警戒して食べないこともあります。

数日から数週間かけて様子を見ながら与えると、徐々に慣れて口にしてくれるようになります。大切なのは焦らず観察を続けることです。

混泳は慎重に

ジョーフィッシュは基本的に縄張り意識が強く、同じ種類同士でも近くに他の魚がいると落ち着かないことがあります。

そのため初心者が飼う場合は単独飼育がおすすめです。

「一匹だと寂しいのでは」と考える方もいますが、ジョーフィッシュは群れをつくらない魚なので問題ありません。

混泳自体が不可能というわけではなく、条件が合えば複数飼育も可能ですが、相性や環境に左右されやすいため注意が必要です。

まずは1匹から飼育を始める方が安心でしょう。

長生きさせるための飼育環境づくり

水槽サイズと水質管理

ジョーフィッシュは巣穴を掘る習性が強いため、最低でも60cm以上の水槽を用意するのがおすすめです。

底砂を深く敷くスペースが必要なので、小型水槽では窮屈になりやすいです。

また海水魚なので、比重(1.020~1.025程度)やpH(8.0前後)を安定させることが大切です。

急な水質変化に弱いため、定期的な水換えを少量ずつ行いましょう。

底砂と隠れ家の準備

ジョーフィッシュにとって底砂は「住まいの材料」です。

サンゴ砂や細かめのアラゴナイトサンドを5~10cmの厚さで敷き、サンゴ岩や小石を組み合わせると自然に巣穴を掘り始めます。

隠れ家があることでストレスが減り、長期飼育が安定します。

特にイエロージョーフィッシュは底砂環境に敏感なので、観賞性よりも「掘れる環境」を優先すると安心です。

餌の与え方と注意点

ジョーフィッシュは口が大きいため、冷凍アミエビやブラインシュリンプ、人工飼料を食べてくれます。

ただし臆病なため、水槽に人が近づくと出てこないこともあります。

餌を入れても食べに来ないときは、時間をかけて慣れさせるのがコツです。

与えすぎは水質悪化につながるので、食べ残しを確認して量を調整しましょう。

まとめ

ジョーフィッシュは種類によって大きさや印象が異なり、飼育では底砂や隠れ家作りが重要になります。

臆病ながらも慣れれば可愛らしい姿を見せてくれる魚なので、じっくり観察を楽しんでみてください。

種類ごとの特徴や飼育環境については当サイト内の関連記事でも紹介していますので、あわせてチェックしてみてください。