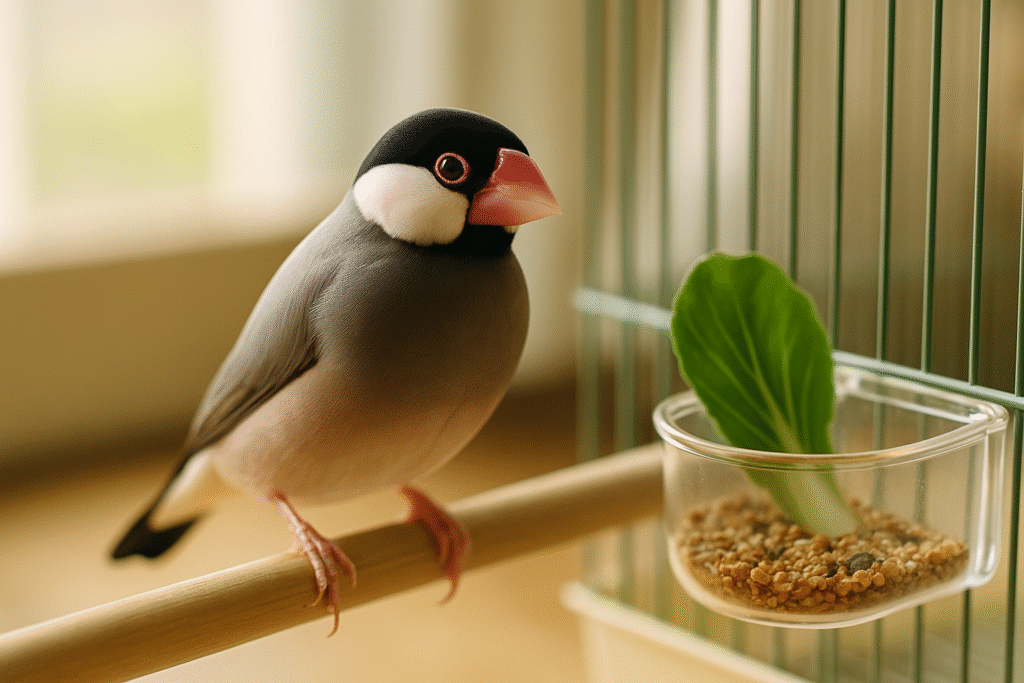

文鳥はその人懐っこい性格や美しい姿から、多くの飼い主に愛されている小鳥です。

平均寿命は7〜8年ほどとされていますが、飼い方次第では10年以上生きる長寿の個体も少なくありません。

特に桜文鳥は原種に近く丈夫なことから人気がありますが、白文鳥やシナモン文鳥など他の品種でも寿命の目安はほぼ同じです。

この記事では文鳥全般の寿命について詳しく解説し、桜文鳥・白文鳥・シナモン文鳥など品種ごとの違いや、少しでも長生きしてもらうための飼育の工夫までまとめてご紹介します。

文鳥の平均寿命

平均寿命は7〜8年

文鳥の寿命は平均でおよそ7〜8年といわれています。

小鳥の中では中程度の長さで、しっかりとお世話をすれば十分に長い時間を一緒に過ごせます。

飼育環境が整っていない場合は数年で命を落としてしまうこともありますが、適切な管理をすれば健康的に寿命を全うできます。

最長寿命は10年以上生きることもある

実際には10年以上生きる個体も珍しくありません。

飼育記録の中には12年、15年といった長寿の例もあり、飼い主の工夫次第で寿命を大きく延ばせる可能性があります。

毎日の観察や食事管理、温度・湿度の調整など、些細な積み重ねが文鳥の長寿につながります。

オスとメスで寿命に差はある?

一般的にオスの方がメスより長生きするといわれています。

これはメスに卵詰まりや産卵トラブルといった生殖に関わるリスクがあるためです。

ただし、健康的な飼育環境が整っていれば、メスでも10年以上生きるケースは多くあります。

性別にかかわらず、飼い主の配慮と日常的なケアが寿命を大きく左右するのです。

品種別の文鳥の寿命

文鳥には桜文鳥をはじめ、白文鳥やシナモン文鳥など複数のカラーバリエーションがあります。

色や模様は異なっても、基本的な寿命はどの品種も大きな差はなく、平均7〜8年、長寿で10年以上と考えてよいでしょう。

ただし、改良品種の中には体がやや弱い傾向があるものもあり、健康管理にはより注意が必要です。

桜文鳥の寿命

最もポピュラーで原種に近い桜文鳥は、体が丈夫で飼いやすいといわれています。

寿命は平均7〜8年、長生きすれば10年以上も可能です。

丈夫さゆえに初心者にもおすすめできる品種です。

白文鳥の寿命

真っ白な羽が特徴の白文鳥も、基本的には桜文鳥と同じ寿命を持ちます。ただしアルビノ系の個体はやや体が弱く、病気への抵抗力が低いとされるため、飼育環境を整える工夫が重要です。

シナモン文鳥の寿命

淡い茶色の羽をもつシナモン文鳥も、寿命は平均7〜8年です。

特に寿命に大きな違いはありませんが、改良品種のため繁殖状況や個体差によっては弱い子もいます。

食事や温度管理をしっかりしてあげることが長生きのポイントです。

その他の文鳥(シルバー・クリーム・アゲイトなど)の寿命

シルバー文鳥やクリーム文鳥、アゲイト文鳥といった珍しい色変わりの文鳥も、平均寿命はやはり7〜8年が目安です。

桜文鳥よりややデリケートな個体がいることもあるため、日常の体調チェックを怠らないことが大切です。

手乗り文鳥の寿命

「手乗り文鳥」とは特定の品種を指す言葉ではなく、ヒナのうちから人間の手で育てられ、人に慣れて手に乗るようになった文鳥のことをいいます。

桜文鳥や白文鳥、シナモン文鳥など、どの品種でも手乗りに育てることが可能です。

寿命については、一般的な文鳥と変わらず平均7〜8年、長生きすれば10年以上です。

手乗りにしたからといって特別に寿命が延びるわけではありません。

ただし、飼い主との距離が近くなることでストレスが少なく、体調の変化に気づきやすいという利点があります。

その意味では、手乗り文鳥は健康的に長生きしやすい環境を作りやすいと言えるでしょう。

桜文鳥が長生きする秘訣は?

健康的なヒナを購入する

手乗り文鳥にする場合、ヒナから育てるのが一般的です。

せっかくですから他よりも丈夫な個体を選びたいですよね。

- 元気に歩きまわっていて、人間に興味を示す

- 目がぱっちりあいている

- 他のヒナより頭が大きめ

- 変に毛がふくらんでいたり、体色が悪くなっていない

頭が大きい個体は体重も重く、それだけ丈夫だといえます。

また人間に近寄ってくるヒナは好奇心が強く、大人になっても人を好いてくれることが多いみたいですね。

ぐったりしていたり、毛並みや体色に異変のあるものは避けるのがベターでしょう。

すでに病気にかかっていることも考えられます。

ちなみに、桜文鳥は原種の色に近いため、丈夫な個体が多いです。

特にこだわりが無ければ、色変わりは避けて桜文鳥や白文鳥などのオーソドックスな色を選んだ方が無難です。

規則正しい生活をさせる

文鳥は昼行性の生き物です

夜更かしはさせず、昼間には日光に当ててあげましょう。

特に夜は8~9時には部屋を暗くして寝られるようにします。

筆者の家では、かごに黒い布をかけることで暗くして寝かしつけるようにしています。

また、えさやりや放鳥は決まった時間にするといいです。

放鳥は文鳥にとって大きな楽しみのひとつ。

決まった時間に出られると分かれば、無駄に鳴いたり、そわそわするのを抑えられます。

文鳥にとってもそのほうがストレスは少ないですよね。

バランスの良い食事をさせる

毎日、決まった量の主食と副食を与えます。

- 主食:文鳥用シードなど。殻付きだとストレス解消になります。

- 野菜:小松菜、豆苗など。ビタミン源です。

- ボレー粉:文鳥用の小さめのもの。サプリメントでも代用できます。

ビタミンが不足すると肥満になってしまいます。

またボレー粉に含まれるヨウ素は、甲状腺肥大などの重い病気を防ぎます。

文鳥の好みに合わせていろいろ試してみましょう。

不慮の事故を防ぐ

文鳥は小さな体で部屋の中を飛び回ります。

放鳥中に誤って踏んでしまった、という事故はとても多いです。

飼っている方は放鳥中にヒヤッとした経験は誰でもあるのではないでしょうか?

放鳥中は必ず目を離さないようにしましょう。

危ないものは事前にしまい、窓を閉めておくことも忘れずに!

異変にいち早く気付く

文鳥は元気がなくても、飼い主にそれを隠そうとします。

ぐったりするころにはもう手遅れということもあるようです。

- くちばしの色が変わったり、薄くなっていないか

- アイリングが薄くなっていないか

- フンが水っぽかったり、頻度はいつも通りか

- プチプチと音をたてていないか

くちばしやアイリングは体調が表れやすいので、よく見ておきましょう。

特に、咳をしたり、プチプチ音をたてながら呼吸する場合は要注意です。

呼吸器系の病気の恐れがあります。

病院に連れていってあげてください。

残念なことに、すべての病院が小鳥を診てくれるわけではありません!

いざという時のために、普段から調べておく必要がありますね。

桜文鳥の寿命を縮める原因とは?

栄養不足や偏食

桜文鳥はシード(種子類)だけを与えていると、どうしても栄養が偏ってしまいます。

特にカルシウムやビタミン不足は骨格や内臓に悪影響を及ぼし、寿命を縮める大きな要因です。

副食として小松菜や豆苗などを与え、時には栄養補助食品も取り入れることで健康寿命を延ばすことができます。

ストレス環境

文鳥は警戒心の強い小鳥です。

大きな音や急な動作、過度な触れ合いはストレスの原因になります。

強いストレスは免疫力を低下させ、病気にかかりやすくなるため、静かで安心できる環境を整えることが大切です。

放鳥の際も無理に掴まず、文鳥のペースを尊重してあげましょう。

室温・湿度管理の不備

桜文鳥は本来インドネシアの温暖な地域に生息していた鳥です。

そのため、寒さや急激な気温変化に弱い傾向があります。

特に冬場は15℃以下になると体調を崩しやすいため、保温器具を利用して20℃前後を維持するのが理想です。

また、乾燥しすぎると呼吸器系の病気のリスクが高まるため、湿度管理も忘れてはいけません。

病気や事故から守る工夫

文鳥の寿命を縮める大きな要因は、病気や事故です。

どんなに大切に育てていても、ちょっとした油断が命に関わることもあります。

ここでは飼い主が日常的にできる工夫をまとめました。

不慮の事故を防ぐ

放鳥中に文鳥を誤って踏んでしまったり、ドアや窓に挟まれてしまう事故は少なくありません。放鳥する際は必ず窓や扉を閉め、危険な物を片付けておきましょう。またキッチンや浴室など、水や火のある場所には絶対に近づけないようにします。

体調の異変を早く見つける

文鳥は本能的に体調不良を隠す習性があります。

そのため、くちばしやアイリングの色、フンの状態、呼吸の様子などを毎日よく観察することが重要です。

特に「プチプチと音を立てて呼吸する」「アイリングが薄くなる」といった変化は、病気のサインである可能性が高いため注意しましょう。

小鳥を診られる病院を見つけておく

残念ながら、すべての動物病院が小鳥を診てくれるわけではありません。いざという時に慌てないよう、近隣で文鳥を診察できる病院を事前に調べておくと安心です。

普段から健康診断を受ける習慣をつければ、病気の早期発見にもつながります。

文鳥の寿命はどれくらい?【まとめ】

文鳥の寿命は平均で7〜8年、飼育環境や日々のケア次第では10年以上生きることもあります。

桜文鳥をはじめ、白文鳥やシナモン文鳥などの品種間で寿命に大きな違いはありませんが、アルビノ系など一部の改良品種はやや体が弱い傾向もあるため、より丁寧な管理が求められます。

長生きしてもらうためには、栄養バランスの良い食事、規則正しい生活リズム、適切な温度と湿度の管理、そして毎日の観察が欠かせません。

加えて、不慮の事故を防ぎ、小鳥を診られる病院を普段から調べておくことも大切です。

何よりも、飼い主が愛情を持って接することで文鳥は安心し、健やかな毎日を過ごせます。

小さな体で私たちに癒しを与えてくれる文鳥と、できるだけ長く一緒に暮らせるよう、今日からできる工夫を実践していきましょう。