文鳥を健康に育てるためには、餌の量と栄養バランスがとても重要です。

この記事では文鳥の1日に必要な餌の量、与える種類、さらにおすすめのエサ入れまでまとめました。

体重管理や食べ残し対策のポイントも紹介するので、初めて文鳥を飼う方も安心して参考にできます。

文鳥のエサの種類は大きく別けて3種類

文鳥には主に3種類の餌を与えます。

- 混合シードやペレットなどの主食

- ビタミン補給のための青菜

- カルシウムなどのミネラルを補給するボレー粉

これらを毎日決まった量与えます。

個体によっては、好き嫌いをして食べるものが偏ってしまう場合もあります。

どのような餌を好んで食べるか、普段から観察しておくのが大切です。

文鳥への主食の与え方|混合シード/ペレット

混合シード

本日のメインディッシュ

— 赤井福/佐々木亘 卓球Optimizer (@akaifuku_tt) November 30, 2018

混合シード on the 文鳥

この後、カミさんがモノを落とした音に驚き離陸

お皿の中身が綺麗に飛び散りました pic.twitter.com/juxvuejFm0

文鳥の主食としては、混合シードと呼ばれるものが一般的です。

いろいろな種類の穀物をミックスしたもので、文鳥本来の食性に近くなっています。

1日あたり5グラムが必要な摂取量とされています。

ただし、文鳥は餌を散らかしながら食べるので、エサ入れには6~7グラムほど入れておきましょう。

混合シードには殻付きと絡無しの2種類がありますが、殻付きがおすすめです。

殻をむきながら食べることで、ストレスの解消になります。

殻が散らかってしまいますが、我慢して掃除しましょう。

混合シードの場合はそれだけでは栄養が足りないので、副食を与える必要があります。

ペレット

もうひとつ主食として、文鳥用のペレットがあります。

チッチくんはスプーンからペレットを食べられる#文鳥 pic.twitter.com/BqPWRzal8s

— 白文鳥のコッコ (@7nNxrg27PIUFCMS) July 28, 2025

ペレットの場合は、文鳥に必要な栄養がすべて含まれているので副食を与える必要はありません。

しかし、餌がペレットだけでは、食事が単調になってしまいます。

病気の場合などを除いて、普段は混合シードと副食を与えることをおすすめします。

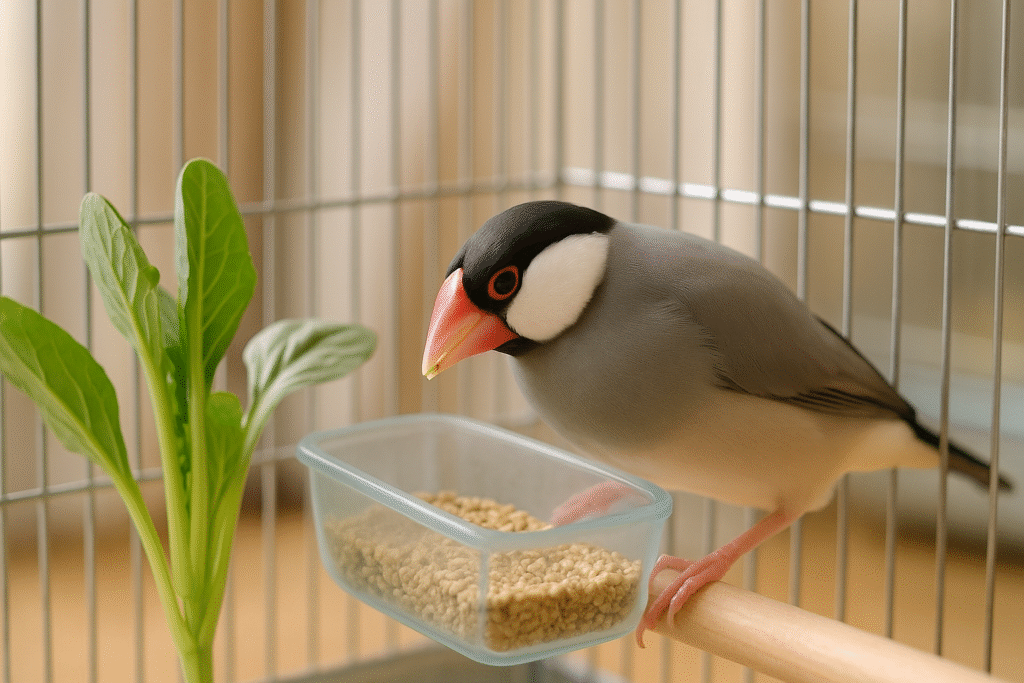

文鳥への青菜の与え方

文鳥には毎日副食として青菜を与えましょう。

ビタミン補給や肥満を予防するためです。

与えても良い青菜は以下の通りです。

- 豆苗

- チンゲン菜

- 小松菜

- パセリ

- ニンジン

- 水菜

青菜はなるべく無農薬のものがおすすめです。

普通の野菜であれば、しっかり洗ってから与えてください。

また、青菜は個体によって好き嫌いが分かれるところだと思います。

我が家では、豆苗は勢いよく食べますがパセリは全く食べないですね。

パッと見では食べているように見えても、実はちぎって遊んでいるだけということもあります。

青菜は唯一のビタミン源なので、好みに応じてしっかり食べてくれるよう工夫しましょう。

与える量としてはある程度固まりで与えてください。

(小松菜であれば、葉っぱ1枚分)

固まりにすることでただ食べるだけでなく、遊びながら食べてくれます。

また、体が冷えてしまうのでお昼頃与えるのがベストです。

文鳥へのボレー粉の与え方

フワフワ文鳥、最近は加齢で噛む力が弱くなったのか、ボレー粉の食いつきがイマイチ。遊びに来てくれた方から、卵の殻の薄皮を剥いて細かく砕いたのが代わりによいと教えてもらい、あげてみたらパクパク食べた。よかったね。千年生きようね。 pic.twitter.com/6FCu7MLuIf

— 小川真央 (@torikameinu) July 5, 2023

ボレー粉とはカキの殻を細かく砕いて食べやすくしたものです。

カルシウムなどのミネラルを補給します。

与えるタイミングと量

ボレー粉はカルシウム補給のために毎日与えるのが理想です。目安としては1日10粒ほどですが、商品によって推奨量が異なるため、パッケージの表示を確認しましょう。特に卵を産むメスや成長期のひなはカルシウムを多く必要とするため、普段より少し多めに与えても問題ありません。

与え方の工夫

基本的には主食とは別の小皿や専用カップに入れて与えます。主食と混ぜると食べ残しが増えることがあるため、分けておくのが理想です。ただし、文鳥によっては別皿にすると口をつけない場合もあります。その際は混合シードの中に少し混ぜ込むと食べてくれることがあります。

注意点

- 古いボレー粉は避ける:湿気を吸ってカビが生えやすいため、こまめに取り替えましょう。

- 卵の殻を代用するのはNG:殺菌処理をしていない殻は雑菌が繁殖して危険です。必ず市販のボレー粉を使ってください。

- 与えすぎに注意:カルシウムの過剰摂取は腎臓に負担をかける可能性があるため、毎日の適量を守りましょう。

文鳥の餌の量を調整するポイント

文鳥の体重と餌の量の関係

文鳥は体重が25g前後の小さな鳥です。

基本的には1日あたり体重の20%程度を目安に餌を食べるとされています。

つまり、25gの文鳥であれば5g前後が標準量です。

ただし、運動量や季節によって必要量は変わります。

寒い冬や換羽期(羽が生え変わる時期)にはエネルギーを多く消費するため、普段より多めに食べる傾向があります。

逆に夏場は活動量が落ちて食欲が減る場合もあるため、残り具合を見て調整しましょう。

食べ残しと散らかし癖に注意

文鳥は餌を殻ごとまき散らしたり、好きな粒だけを選んで食べることが多いです。

そのため「エサ入れに残っている=十分に食べている」とは限りません。

実際には殻ばかりが残っていて、中身を食べていないケースもあります。

毎日エサ入れの中身をよく確認し、本当に食べている量を把握することが大切です。

食べ残しや殻は放置するとカビや雑菌の温床になるため、こまめに掃除しましょう。

太りすぎ・痩せすぎを防ぐために

文鳥は小さい体ですが、肥満や栄養不足は健康に直結します。

太りすぎると脂肪肝や足のトラブルを起こしやすく、逆に痩せすぎると免疫力が下がります。

定期的に体重を測り、25g前後を維持できるようにしましょう。

もし体重が増減しやすい場合は、シードとペレットの割合を見直したり、放鳥時間を増やして運動させるなど工夫が必要です。

急激な体重変化は病気のサインであることもあるため、その際は早めに獣医師に相談してください。

文鳥のさし餌とは、親鳥の代わりに人が直接ひな鳥に餌を与える方法のことを指します。特に孵化後まもない文鳥のひなは自分で餌を食べることができないため、口の奥まで餌を与えてあげる必要があります。この行為を「さし餌」と呼びます。

文鳥のさし餌とは?

文鳥のさし餌とは、親鳥の代わりに人が直接ひな鳥に餌を与える方法のことを指します。

特に孵化後まもない文鳥のひなは自分で餌を食べることができないため、口の奥まで餌を与えてあげる必要があります。この行為を「さし餌」と呼びます。

さし餌が必要な時期

文鳥のひなは孵化してからおよそ3〜4週間ほど、さし餌が必要です。

成長とともに自分でシードやペレットをついばむようになり、離乳へ移行します。

さし餌で与えるもの

一般的には「粟玉(アワ玉)」をお湯でふやかし、専用のパウダーや補助栄養剤を混ぜて与えます。

最近では文鳥用の「さし餌パウダー」が市販されているので、それを溶かしてシリンジやスプーンで与えるのが主流です。

与え方のポイント

- ひなの口が開いたタイミングで、シリンジやスプーンの先を口の奥へ優しく差し込みます。

- 1回量は「嗉嚢(そのう)」と呼ばれる首元の袋がふくらむ程度が目安です。

- 回数は生後日数によって変わり、生後1週間は1日6〜8回、それ以降は少しずつ回数を減らしていきます。

注意点

- 温度管理が最重要です。冷たい餌は消化不良や体調不良の原因になるため、必ず人肌(約40℃)程度に調整します。

- 与えすぎは消化不良やそのう炎の原因になるので、少量ずつこまめに与えます。

- ひなの体重を毎日測り、順調に増えているか確認することも大切です。

文鳥のさし餌はいつまで?やめどきと注意点

さし餌をやめるタイミング

文鳥のひなが自分でシードやペレットをついばむようになったら、少しずつさし餌を減らしていきます。

目安は生後4〜5週齢頃です。

ただし個体差があり、早い子は3週齢で食べ始める一方、遅い子は6週齢を過ぎてもさし餌を欲しがる場合があります。

大切なのは「完全に自分で食べられるようになったか」を見極めることです。

さし餌から自分食べへの移行方法

最初はシードやペレットを小皿に入れて、ひなが遊びながらついばむ環境を作ってあげます。

そのうち「自分で食べる楽しさ」を覚えるので、1日のさし餌回数を1回減らして様子を見ましょう。

自分で十分に食べられていれば、さらに回数を減らし、最終的に完全に自分食べへと移行します。

失敗しやすいポイント

- 急にやめるのはNG:

まだ自力で十分に食べられないのに、いきなりさし餌をやめると餓死のリスクがあります。 - 甘え鳴きと空腹の区別:

遊んでいて鳴いているのか、お腹が減っているのかを見極めるのは初心者には難しいですが、体重やそのうの状態を確認すれば判断できます。 - 偏食に注意:

自分食べを始めると、シードの好きな種類だけを食べてしまうこともあります。その場合はペレットを混ぜたり、与える種類を調整して栄養バランスを整えましょう。

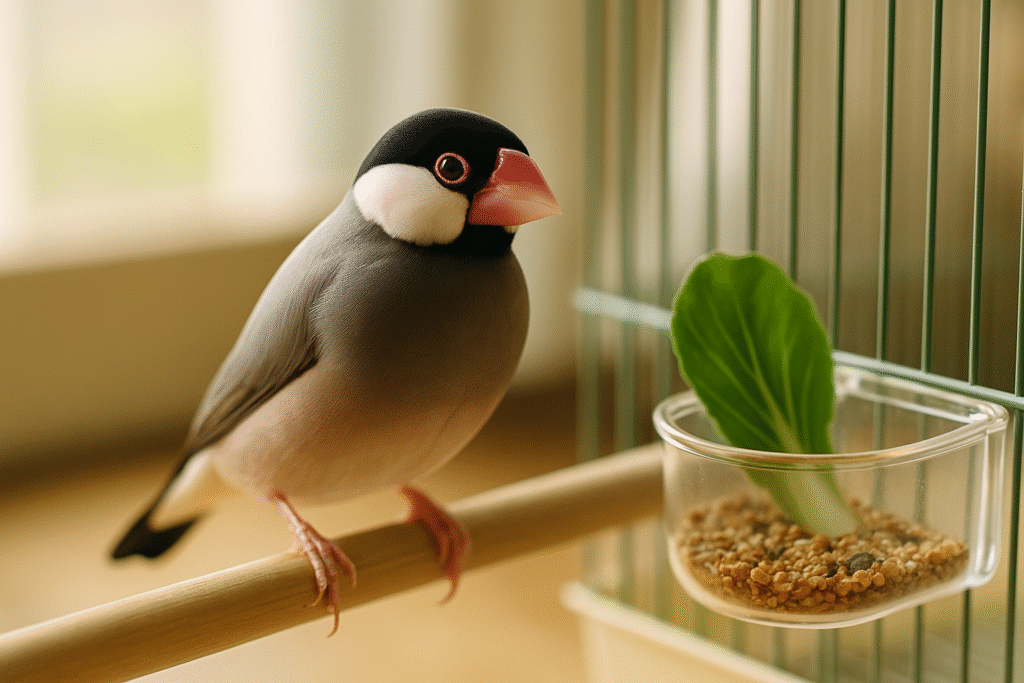

文鳥のエサ入れ

今日の1枚!

— 佐屋高校文鳥プロジェクト (@BunchocoRisu) April 22, 2019

ケージの横のエサ入れの上で、おもちになってフワフワしている様子です😍

文鳥界?でも有名なおもち姿。文鳥を知らない方にもぜひぜひ見てもらいたいです!! pic.twitter.com/nv9DhY8Enj

文鳥のエサ入れは、鳥かごに最初から付属しているものでも大丈夫です。

しかしながら、鳥かごについてくるエサ入れはサイズが大きく餌が食べにくい場合もあります。

「これでなきゃダメ!」というようなものはありませんが、いろいろな種類のエサ入れが売られているので、一度通販などで見てみるといいでしょう。

個人的にはサイズが小さく浅めのものがおすすめですね。

餌が飛び散ることがないので、掃除が楽になります。

文鳥の餌の飛び散りを防ぐ方法

エサ入れの工夫

文鳥は殻をむいたり嘴でついばんだりするため、餌が周囲に飛び散りやすい鳥です。

標準的なエサ入れだと殻や食べこぼしが外に散乱してしまいます。

そのため、フタ付きや深めのエサ入れを使うのが効果的です。

透明なカバーが付いたタイプなら中身が確認でき、文鳥も食べやすいのでおすすめです。

鳥かごの配置と掃除の工夫

餌の飛び散りをゼロにすることは難しいため、下にトレイや新聞紙を敷くなどして掃除を楽にするのも大切です。

専用の飛び散り防止カバーをケージの外側に取り付けると、周囲への散乱がかなり減ります。

また、餌を補充するときに多く入れすぎず、1日分の適量にすることで散らかる量も抑えられます。

文鳥の習性を理解する

文鳥は餌をより分けたり、遊びながらついばむ習性があります。

完全に飛び散りを防ぐことは難しいですが、殻付きシードを与える際は飛び散りやすいことを前提に掃除習慣をつけるのが現実的です。

逆にペレット主体にすれば殻が出ないため、散らかりは最小限に抑えられます。

ただしペレットは食いつきに個体差があるため、シードと併用するのが安心です。

文鳥の餌の飛び散り防止に役立つ便利グッズ

飛び散り防止カバー付きエサ入れ

市販されている「飛び散り防止カバー付きエサ入れ」は、透明なカバーが付いていて文鳥が頭を入れて食べるタイプです。殻や食べかすが外に散らかりにくく、周囲の掃除が格段に楽になります。特にシード派の飼い主さんにはおすすめです。

ケージ用飛び散りガード

エサ入れそのものを替えなくても、ケージに取り付ける「飛び散り防止ガード」があります。透明なアクリル製や布製のものが多く、ケージの外周を覆うように装着して使います。エサだけでなく羽毛や糞の飛散も軽減できるため、室内飼いに便利です。

床材やマットの活用

どうしても餌が床に落ちてしまう場合は、ケージの下に新聞紙やペット用マットを敷くと掃除がしやすくなります。マットは洗って繰り返し使えるタイプを選べば経済的です。飛び散りゼロは難しくても、掃除の手間を減らす工夫を組み合わせることで快適な飼育環境を維持できます。

文鳥のエサ【まとめ】

文鳥の餌は「量・種類・与え方」の3つを意識すれば大きな失敗はありません。

体重管理を習慣にし、青菜やボレー粉で栄養バランスを整えれば、文鳥は元気に長生きしてくれます。

もし餌の食べ方や体重に不安がある場合は、早めに獣医へ相談しましょう。