文鳥を健康に育てるためには、食事や遊びだけでなく「睡眠時間」の管理も欠かせません。

この記事では、文鳥の就寝・起床リズムや平均睡眠時間、雛と成鳥の違い、さらに睡眠不足がもたらすリスクについて解説します。

愛鳥の健康的な毎日を守るヒントにしてください。

文鳥の生活リズムと睡眠時間の平均は?

文鳥は本来、昼行性の生き物です。

朝は明るくなるとともに目覚め、暗くなるころに寝床に戻っていきます。

原産地のインドネシアでは、18時ごろ就寝、6時ごろに目を覚まします。

飼っている文鳥にもなるべく同じようなリズムで生活させてあげましょう。

朝は平均して6時~7時には目を覚ましています。

その時間にはカーテンを開けて、日光を取り入れてあげてください。

文鳥の平均睡眠時間は個体によっても異なりますが、10時間~12時間位が目安となるでしょう。

夜は18時~19時の間に寝かしつけてあげましょう。

部屋を暗くできない場合は、暗めの色の布などで遮光してください。

しかし、日中外出している飼い主さんの場合は、夜が愛鳥との触れあいタイムになります。

その場合は、必ずしも18時~19時の間に寝かしつけなくても構いません。

遅くとも21時には寝られるようにしておきましょう。

文鳥の雛と成鳥の睡眠時間の違いは?

雛も成鳥も睡眠時間にあまり違いはありません。

明るくなると目を覚まし、暗くなると眠ります。

しかしながら、雛の場合は生活リズムの維持に特に注意する必要があります。

不規則な生活リズムは雛の成長に悪影響を及ぼすためです。

日照時間が減れば、雛の骨格の形成に悪影響が及びます。

丈夫な大人になるためには、正しい時間に日光を浴びる必要があるのです。

また、雛はまだひとりで餌を食べることができません。

起床、就寝の時間がずれれば、それだけさし餌の時間も不規則になってしまいます。

文鳥の雛は平均して6週齢(生後43~49日)ごろにはひとりで餌を食べられるようになります。

また、12週齢(生後85~91日)ごろに若鳥になり、雛としての成鳥が終わります。

この時期には特に不規則な生活にならないようにしましょう。

文鳥の睡眠リズムが乱れた時に起こる問題

文鳥は本来、自然光に合わせて生活リズムを整える生き物です。

しかし、人間の生活に合わせて飼育していると、どうしても就寝・起床が遅くなったり、照明や騒音で睡眠が中断されたりすることがあります。

こうした乱れは、健康や行動面にさまざまな影響を及ぼします。

体調不良や免疫低下につながる

文鳥も人間と同じように、十分な睡眠がとれないと体力が落ちてしまいます。

疲れが取れずに羽毛の艶がなくなったり、病気にかかりやすくなったりすることもあります。

特に換羽期や冬の寒い時期は体力を消耗しやすいため、規則的な睡眠が一層大切です。

発情行動が過剰になる

睡眠不足や夜更かしは、ホルモンバランスの乱れを引き起こします。

結果として、文鳥が過剰に発情してしまうことがあります。

頻繁に巣材を運ぶ、飼い主の手やおもちゃに求愛行動をするなどの様子が見られたら、生活リズムの見直しが必要です。

性格や行動に影響が出る

睡眠不足の文鳥は神経質になりやすく、ちょっとした物音や光に敏感に反応してしまいます。

普段は人懐こい子でも、落ち着きがなくなったり、噛みつきやすくなったりすることもあります。

これらは単なる「性格の変化」ではなく、睡眠環境の改善で落ち着く場合が多いのです。

文鳥の睡眠時の注意

文鳥がしっかり睡眠時間をとるためには、周りの環境にも気を使う必要があります。

以下の6つのことに注意して、適切な睡眠ができるようにしましょう。

うるさい場所に鳥かごを置かない

文鳥はたとえ眠っていてもわずかな物音で目を覚ましてしまいます。

レビやオーディオ機器の近くに鳥かごを置くのは避けてください。

また、キッチンの近くなども避けておきましょう。

水の音がうるさいですし、温度も上がりやすいためです。

ドアの近くに鳥かごを置かない

ドアの近くに鳥かごを置くと、人の出入りによって文鳥がびっくりしてしまいます。

部屋を暗くしていたとしても気配は感じてしまうので、ドアの近くに鳥かごを置くのは避けましょう。

また、冬場などはドアを開けることによって、冷たい空気が入ってしまいます。

文鳥は寒さに弱い生き物なので、すきま風にも注意してくださいね。

文鳥の睡眠時間中は、むやみに鳥かごの周りを歩かない

文鳥はわずかな人の気配でも目を覚ますことがあります。

人通りの多い場所は、寝る時には避けてください。

リビングに置いている場合は、寝る時のみ別室に移しても良いかもしれません。

文鳥の睡眠時間中は、光が入らないようにする

文鳥を寝かしつける時は、なるべく完全に遮光するようにしてください。

わずかな光でも眠れない場合があります。

部屋を暗くできないのであれば、布をかけて遮光しましょう。

この際、明るい色ではなく、黒に近い色の布を使うようにしてください。

温度の管理に気を付ける

寝ている時は、人が細かく温度調整をすることができません。

部屋が暑すぎたり、寒すぎたりならないようにしましょう。

特に冬は布だけでは寒くなってしまうことも多いです。

筆者は北海道で文鳥を飼っていますが、小鳥用ヒーターにサーモスタットを設置して自動で温度調節ができるようにしています。

適度な睡眠時間を心がける

睡眠不足はもちろんですが、睡眠過多も悪い影響を及ぼします。

睡眠過多により、日照時間が短くなると、文鳥が発情しやすくなります。

9月~5月の発情期は特に注意しましょう。

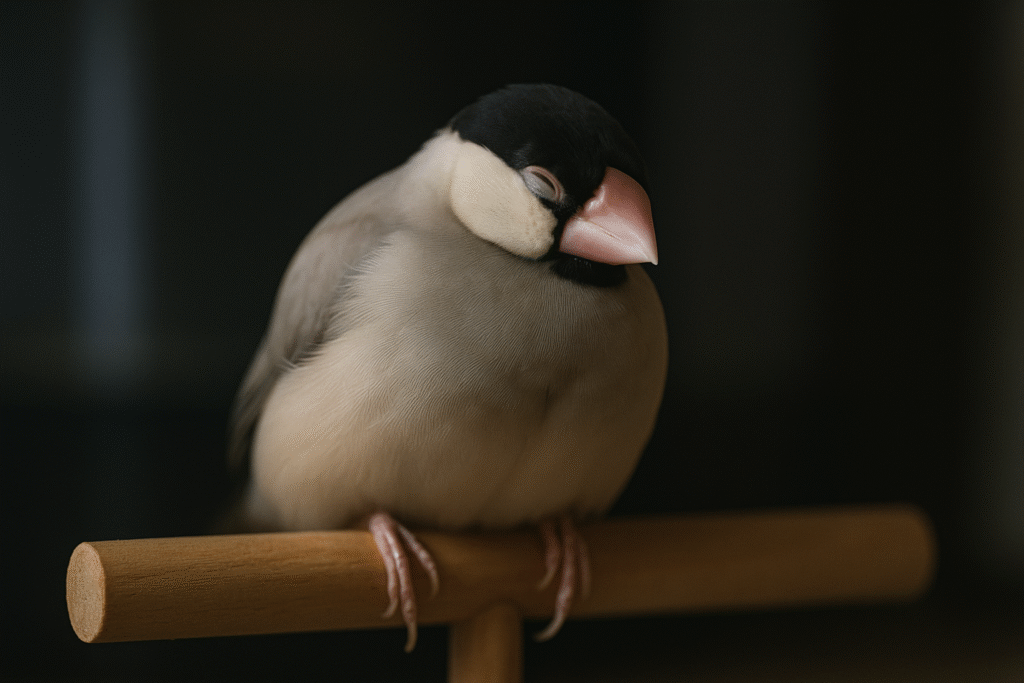

文鳥の寝る姿勢と行動に見られる特徴

文鳥は基本的にとまり木にとまって眠りますが、その時の姿勢や寝場所、また眠っている最中のしぐさから体調や安心度を読み取ることができます。

ここでは代表的な寝方やサインを紹介します。

文鳥の寝る姿勢と寝る場所

うちの子を褒めてもらえるのは飼い主として嬉しいです☺️

— さつ (@satsumag0) May 2, 2023

文鳥は籠の中だと常に止まり木の上にいますし、落ち着くんだと思います。寝る時もこのようにつかまりっぱなしです。 pic.twitter.com/e8roE6wjkt

文鳥はとまり木にしっかりと足をかけ、首を後ろに回して羽に顔をうずめる姿勢で眠るのが一般的です。

この姿勢は完全にリラックスしている証拠で、健康な成鳥であればほとんどがこのスタイルで眠ります。

安心できる環境では片足を上げたまま眠ることもあります。

まれにお腹をつけて床で眠ることがありますが、これは疲れているか体調を崩しているサインの可能性があるため注意が必要です。

文鳥の寝不足や寝すぎのサイン

文鳥が日中に何度もウトウトしていたり、寝てばかりで遊ばないようなら睡眠不足や逆に睡眠過多のサインかもしれません。

特に目を細めて動かずにいる時間が長い、羽毛を逆立ててじっとしているといった様子は体調不良の兆候です。

睡眠のリズムが崩れていないか、部屋の環境や日照時間を確認してあげましょう。

文鳥の寝言や手のひらで寝る場合

文鳥が手の中で寝るまでの一部始終 #文鳥 pic.twitter.com/nD6JI0MBla

— たろぽち (@taro_pochi) April 29, 2025

文鳥は眠っている最中に小さな声で「プチプチ」と寝言を言うことがあります。

これはリラックスしている証拠であり、特に心配は不要です。

さらに、飼い主の手のひらで眠る場合は、非常に強い信頼関係が築けている証です。

ただし、深く眠ってしまうと落下する危険もあるため、長時間は避けて安全なとまり木で寝かせてあげるのが理想です。

文鳥が床でお腹をつけて寝るときに考えられること

床で寝る文鳥ってうちの子以外にいるのかしら…☺️ pic.twitter.com/HpuJw8cPMt

— ましゅまろ🍙 (@io_mamapu) September 21, 2021

文鳥は基本的にとまり木で眠るのが普通ですが、床で寝てしまう場合には注意が必要です。

お腹をつけて床で眠っている場合、体調不良や疲労が隠れている可能性があります。

特に羽を膨らませたまま床にじっとしている、呼吸が荒いなどの様子があれば、早めに小鳥専門の病院で診てもらうことをおすすめします。

ただし、雛や若鳥の時期にはまだ脚力が弱く、バランスを取るのが苦手なため、一時的に床で休むことがあります。

この場合は必ずしも病気とは限りませんが、成長とともに自然にとまり木で眠るようになることが多いです。

また、鳥かごの中が暗すぎる、寒すぎるなどの環境要因で床にうずくまっている場合もあります。

寝床が快適でないと感じると、文鳥はとまり木を避けて床に移動することがあるため、温度・照明・レイアウトを見直すことも大切です。

文鳥の睡眠時間【まとめ】

文鳥の睡眠は体調や行動に大きく影響します。

平均10〜12時間の睡眠を意識し、環境を整えてあげることが大切です。

生活リズムが乱れた時は、体調や発情のサインを見逃さずに改善していきましょう。

ぜひ関連記事も参考に、愛鳥の暮らしをより快適にしてください。