ネコザメは水族館でよく見かける人気のサメで、家庭でも飼育可能です。

本記事では必要な水槽サイズや餌、飼育環境の整え方をわかりやすく解説します。

さらに、ユニークな名前の由来についても紹介。

ネコザメを飼育してみたい方に役立つ情報をまとめました。

ネコザメの飼育には大きな水槽が必要

ネコザメは小型のサメに分類されますが、自然界では1mほどに成長します。

水槽内では成長が抑えられるものの、飼育には幅120cm以上の大型水槽が目安です。

特徴としてあまり泳がず底でじっとしているため、広い遊泳スペースは不要ですが、90cm水槽では長期飼育には手狭です。

安定した飼育を考えるなら、できるだけ余裕のある水槽を用意することをおすすめします。

ネコザメを飼育する際の注意点と寿命

ネコザメは比較的温厚で飼育しやすいサメですが、注意点もいくつかあります。

まず水質の安定がとても重要で、汚れやすい肉食魚のため強力なろ過装置が必須です。

水換えの頻度も週1回以上は行い、アンモニアや亜硝酸の数値を常にチェックしましょう。

また、ネコザメは夜行性のため、昼間はじっとしていて夜になると活動が活発になることがあります。

照明の点灯・消灯時間を規則正しく管理することでストレスを減らせます。

寿命については飼育環境により差がありますが、10年以上生きる個体も珍しくありません。

小型魚のように「短命だから気軽に飼える」というわけではなく、長期的な責任を持って飼う必要があります。

ネコザメの飼育環境について

水温・水質・水流

ネコザメは温帯域に生息するため、飼育水温は18~24℃が目安です。

高水温に弱いので、夏場はクーラーを用意して安定させましょう。

水質は海水魚全般と同じくアンモニアや亜硝酸に敏感で、強力なろ過システムが必須です。

水流については強すぎる必要はなく、弱めに循環させて酸素をしっかり供給する程度で十分です。

床材や石・隠れ家などのレイアウト

底でじっとしている時間が長いため、床材はサンゴ砂など目の細かい素材が適しています。

ごつごつした石を多く入れると体を傷つける可能性があるので注意しましょう。

隠れ家として大きめの岩や人工シェルターを配置すると落ち着きやすくなり、昼間はそこに潜んで夜に活動する様子が観察できます。

混泳可能な水棲生物

ネコザメは性格が温厚で他魚を攻撃することは少ないですが、肉食性のため小型魚との混泳は不向きです。

混泳するなら同じくらいのサイズの魚やエイ、頑丈な大型ヤドカリなどに限られます。

ただしエサの取り合いでは負けやすいため、与え方を工夫しないと痩せてしまう個体が出るので注意が必要です。

ネコザメの餌は?

肉食で魚介類を好む

ネコザメは肉食で、魚肉・エビ・貝類などをよく食べます。

餌付きは容易で、与えれば普通に食べてくれます。

ただし温厚な性格ゆえに餌の取り合いに負けやすく、複数飼育では全個体がしっかり食べられているか確認が必要です。

給餌の注意点

人に危害を加えることはほぼありませんが、貝殻を砕くほどの顎の力を持っています。

誤って噛まれると危険なので、給餌は大きめのピンセットを使用しましょう。

また背びれには棘があり、扱う際は刺さらないよう注意が必要です。

魚介類以外の肉はNG

牛肉や豚肉も匂いで食べる可能性はありますが、自然界で口にすることはなく消化不良を起こす恐れがあります。

消化に適さない餌は健康を損ねる原因になるため、魚介類以外の肉は与えないようにしましょう。

ネコザメの名前の由来!猫顔って本当?

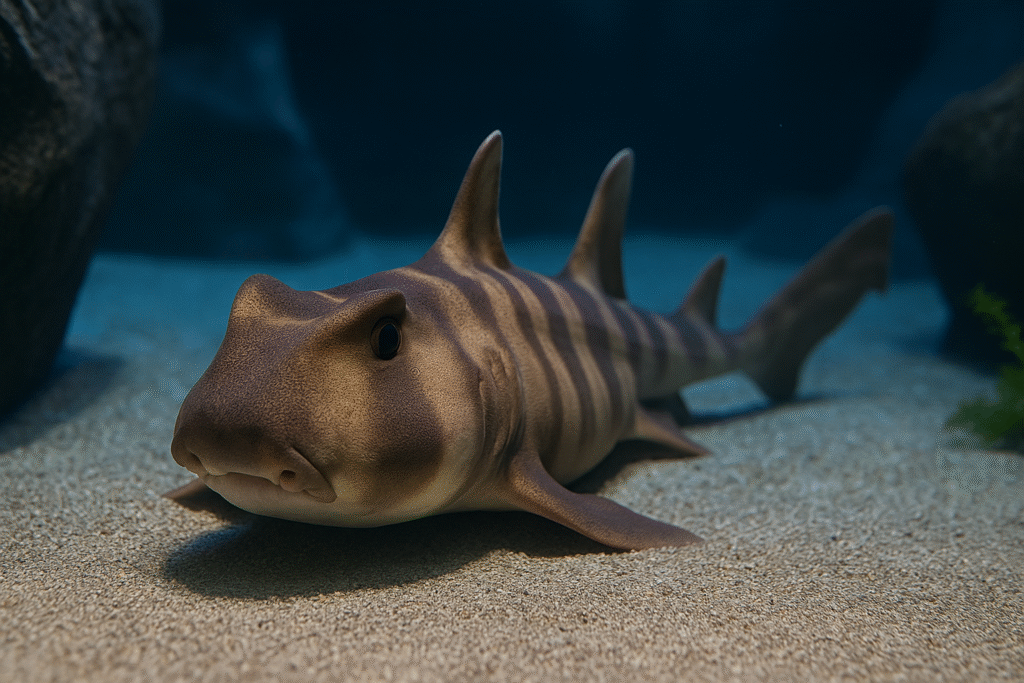

ネコザメの名は、眼の上の骨の出っ張りが猫の耳に似ていることから付けられました。

実際には猫顔に見えるかどうかは人それぞれで、「ブサカワ」と感じる人も多いでしょう。

興味深いのは、英語では「Japanese bullhead shark」と呼ばれ、同じ部分を“牛の角”に見立てています。

日本人は猫耳、英語圏では牛角と解釈が分かれるのは面白い点です。

また、ネコザメの目には猫と同じタペタム層があり、暗闇でも光を捉えられる特徴があります。

暗い場所で観察すると瞳が大きくなり、猫のように見える瞬間もあります。

正面から見ると独特の表情で、体の茶褐色の縞模様も「茶トラ猫」に似ていると言われることがあります。

強引な解釈ではあるものの、観察していると不思議と猫っぽさを感じてしまう魅力があります。

ネコザメの販売情報や購入時の注意点もチェック

水族館ではお馴染みのネコザメですが、熱帯魚販売店ではなかなかお目にかかることは少ないのではないでしょうか?

実はネコザメは一部のショップや専門ルートで販売されており、価格相場や入手方法を知ることができます。

ただし、卵での販売や飼育には特有のリスクや注意点もあるため、購入を考えている方はしっかりと理解しておくことが大切です。

詳しくは「ネコザメはどこで販売されている?購入方法・価格・卵販売や飼育注意点も解説!」の記事をご覧ください。

ネコザメの卵と孵化の仕組みを知るともっと面白い

ネコザメはドリルのような独特の形をした卵を産み、海底に固定して孵化を待つというユニークな習性を持っています。

この卵の形の理由や孵化までの過程は非常に興味深く、水族館でも観察できる場所があります。

飼育に興味がある方や学習目的の方は、「ネコザメの卵の産み方と孵化の秘密|ドリル型の理由や観察できる水族館も紹介」で詳しく解説していますので、あわせてチェックしてみてください。

ネコザメの飼育方法!名前の由来はネコ顔だからなの?【まとめ】

ネコザメは温厚で飼育しやすいサメですが、大型水槽や安定した水質管理が欠かせません。

慣れてくると人懐っこく接してくれる姿も楽しめます。

興味のある方は水槽環境をしっかり整えて挑戦してみてください。