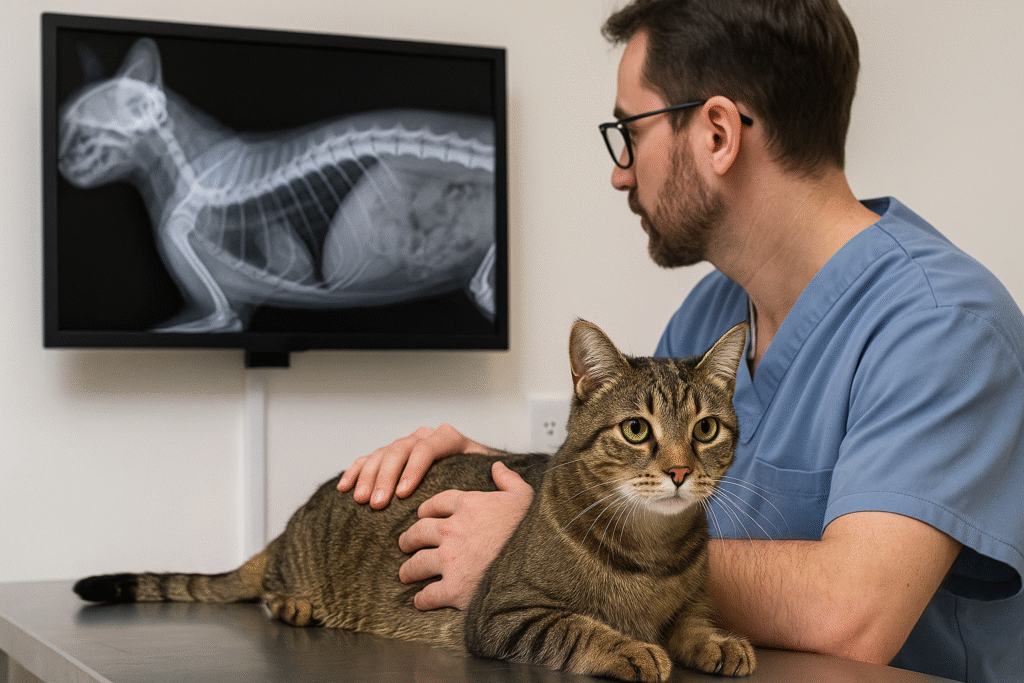

猫が急に元気をなくしたり、咳や嘔吐が続くとき、病院で「レントゲンを撮りましょう」と言われることがあります。

でも費用や猫への負担、保険の有無など気になりますよね。

この記事では猫のレントゲン検査の費用相場や流れ、注意点をわかりやすく解説します。

猫のレントゲンでわかること

猫のレントゲン検査でわかることは基本的に人と同じです。

検査対象は胸部、腹部、運動器です。

臓器の大きさに異常がないか、炎症の有無がわかります。

胸部レントゲン(肺炎や気管支)

猫は呼吸器疾患が多いです。炎症部は白く写るため、例えば肺が白ければ肺炎を疑います。

腹部レントゲン(誤食が多い)

誤食したものがおなかのどこにあって、閉塞の危険性などを調べます。

自然に排出されるサイズかなどもわかります。閉塞の危険がある場合は手術して取り除くことがあります。

運動器のレントゲン(骨や神経)

歩き方がおかしい、足を引きずるときなどに骨折や脱臼の有無を調べます。

神経系に異常がないかも調べます。

脳や脊髄に炎症が写れば神経系からくる運動器の病気かもしれません。

レントゲンは正確な診断のため、1つの部位につき数枚撮影します。

垂直2方向から撮影する必要があります。

例えば腹部のレントゲンの場合、左右を下にしたもの、あおむけかうつぶせのものを撮影します。

数枚撮影したとしても短時間で終わるので、猫に負担は少ないです。

レントゲンで異常がない場合、血液検査や超音波検査を追加されることもあります。

猫のレントゲン費用はどのくらい?

1部位あたり5000円前後

猫のレントゲン検査は、1部位あたり5,000円前後が一般的な相場です。

ただし撮影箇所が複数になると、その分費用も増えます。

胸部・腹部・運動器(骨や関節)など、どの部位を撮影するかによって金額は変動します。

バリウム造影検査はさらに高額

より詳しく調べる必要がある場合は、「バリウム造影検査」を行うこともあります。

これは胃腸内の通過や粘膜の状態を確認するために、バリウムを飲ませて連続撮影する方法です。

費用は15,000〜20,000円前後と高額になりますが、閉塞や腫瘍などの詳細な診断が可能です。

診察料等は別途必要

一方で、初診料や診察料(1,000〜2,000円前後)、必要に応じて鎮静剤費用(2,000〜5,000円前後)が加算されることもあります。

そのため、検査全体では1万円前後になることもあると考えておくとよいでしょう。

💡豆知識:なぜ動物病院によってレントゲン費用が違うの?

「同じレントゲンなのに、病院によって料金が違うのはなぜ?」

そう感じたことがある方も多いでしょう。

実は、動物医療は“自由診療”と呼ばれる制度のもとで行われています。

人間の医療のように国が費用を一律に定めている「点数制度」が存在しないため、各動物病院が独自に料金を設定できるのです。

たとえば、一般の病院ではレントゲン検査の料金が全国で決まっていますが、動物病院では設備や立地、スタッフ体制によって費用が大きく異なります。

都市部の24時間対応型病院や高度医療設備を持つ病院では、その分だけ診療費が高くなる傾向があります。

一方、地域密着型の小さな病院では比較的安価なケースもあります。

このように、料金差があるのは制度上の仕組みによるものであり、必ずしも「高い=悪い」「安い=良い」というわけではありません。

不安な場合は、事前に見積もりを確認したり、病院のホームページで料金表をチェックしておくと安心です。

猫のレントゲンに関するリスクと注意点

猫のレントゲン検査は、基本的に安全性の高い検査です。

ただし、猫の体調や性格によっては注意すべき点もあります。

被ばくの心配について

レントゲン撮影での被ばく量はごくわずかで、猫の体に悪影響を及ぼすレベルではありません。

ただし、妊娠中の猫は胎児が影響を受けるおそれがあるため、レントゲンは避けられることが多いです。

鎮静剤を使う場合

暴れてしまう猫や、じっとできない場合は短時間の鎮静剤を使うことがあります。

鎮静による健康リスクはほとんどありませんが、持病や肝機能に問題がある場合は事前に獣医師へ伝えましょう。

鎮静を使う場合は別途2,000〜5,000円程度の費用がかかります。

猫へのストレス

撮影自体は10〜15分程度で終わり、体を押さえる必要がある以外は痛みもありません。

検査後に軽く興奮する猫もいますが、通常はすぐに落ち着きます。

日常的にキャリーや病院の雰囲気に慣らしておくと、よりスムーズに検査を受けられます。

猫のレントゲン検査を受ける前に知っておきたいポイント

レントゲン以外の検査との違い

レントゲンは骨や臓器の位置・形を確認するのに優れていますが、内部構造や血管、腫瘍の細部までは映りません。

より詳しい診断が必要な場合は「エコー検査(超音波)」や「CT」「MRI」が追加されます。

- エコー検査は臓器の動きや血流をリアルタイムで確認でき、妊娠や腫瘍の内部構造のチェックにも役立ちます。

- CT検査は複数の断層画像を合成して立体的に見ることができ、胸部や骨の異常を詳しく確認できます。

- MRI検査は脳や神経の異常を調べる際に使用されます。

ただし、CTやMRIは全身麻酔が必要で費用も高額(3〜10万円)になるため、初期段階ではレントゲンを優先するケースが多いです。

鎮静・麻酔が必要な場合の注意点

多くの猫はレントゲン中にじっとしていられません。

無理に押さえつけるとケガや誤診につながるため、短時間の鎮静剤投与で落ち着かせてから撮影することがあります。

鎮静剤の費用は2,000〜5,000円前後が一般的です。

ごくまれに体調や肝機能の問題で鎮静に反応が出る猫もいるため、事前に過去の麻酔歴や持病を伝えておくと安心です。

検査前に飼い主ができる準備

レントゲン検査をスムーズに進めるため、以下のような準備をしておくとよいでしょう。

- 絶食時間を守る:誤食や胃腸の診断をする場合、6〜8時間の絶食を求められることがあります。

- おしっこ・うんちを済ませる:膀胱や腸がいっぱいだと映りが悪くなります。

- キャリーケースにタオルを敷く:検査後は少し興奮して戻ることが多いため、安心できる環境を作ることも大切です。

診断結果を聞く際は、獣医師がレントゲン画像を見せながら説明してくれるので、気になる部分を遠慮せず質問しましょう。

猫のペット保険は適用される?

ペット保険に加入している場合、保険適用されるのでしょうか。

症状があり、治療を進めるうえで必要な検査の費用は保険適用になります。

定期健診や健康診断は対象外ということが多いようです。

1日当たりの通院費や入院費についても、上限を設けている保険もあります。

上回った分の費用は実費負担となります。

保険会社や加入している保険の種類によって内容はかわります。

しっかり確認しておきましょう。

猫のレントゲンの費用は?【まとめ】

猫のレントゲン検査は安全で短時間に行える検査です。

費用は部位ごとに5,000円前後ですが、追加検査や鎮静で金額が変わることもあります。

ペット保険でカバーできるケースも多いため、加入前に補償範囲を確認しておくと安心です。

定期健診の一環として活用すれば、早期発見にもつながります。