ミナミヌマエビは水槽内でも自然に繁殖しやすい淡水エビとして知られ、観賞用やお掃除役として人気があります。

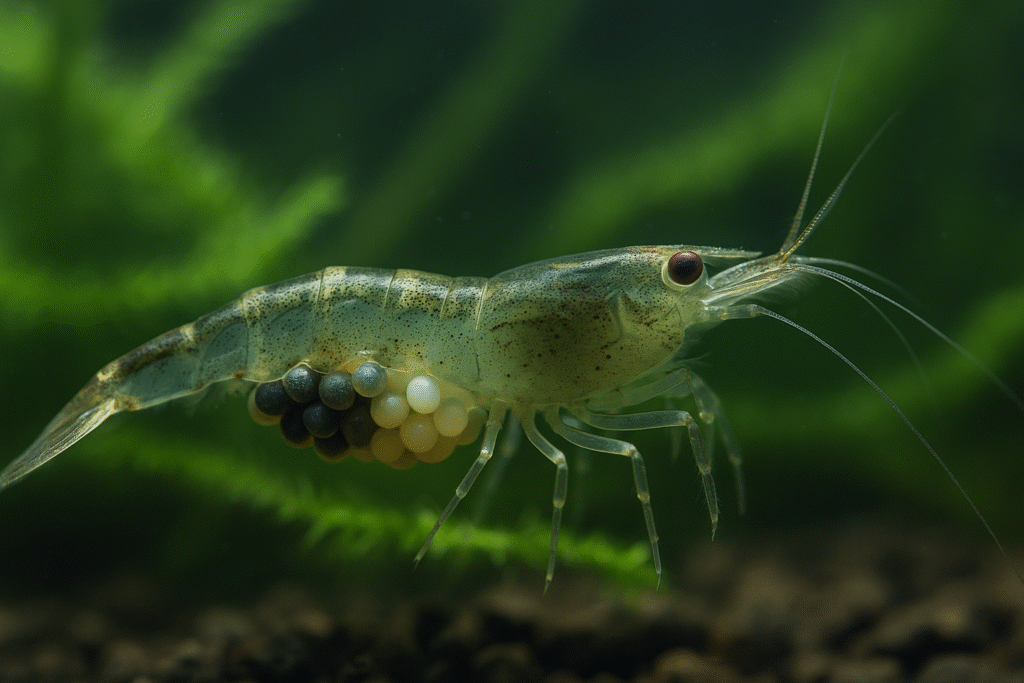

抱卵したメスの卵は日を追うごとに色が変化し、黒から灰色、そして半透明へと移り変わることで孵化が近いかどうかを判断できます。

さらに、卵の中に稚エビの目が確認できるようになると、孵化は目前です。

本記事では、ミナミヌマエビの卵の色の変化や孵化前兆のサイン、繁殖を成功させるためのポイントを詳しく解説します。

ミナミヌマエビの繁殖は本当に簡単?

ミナミヌマエビは繁殖が簡単!

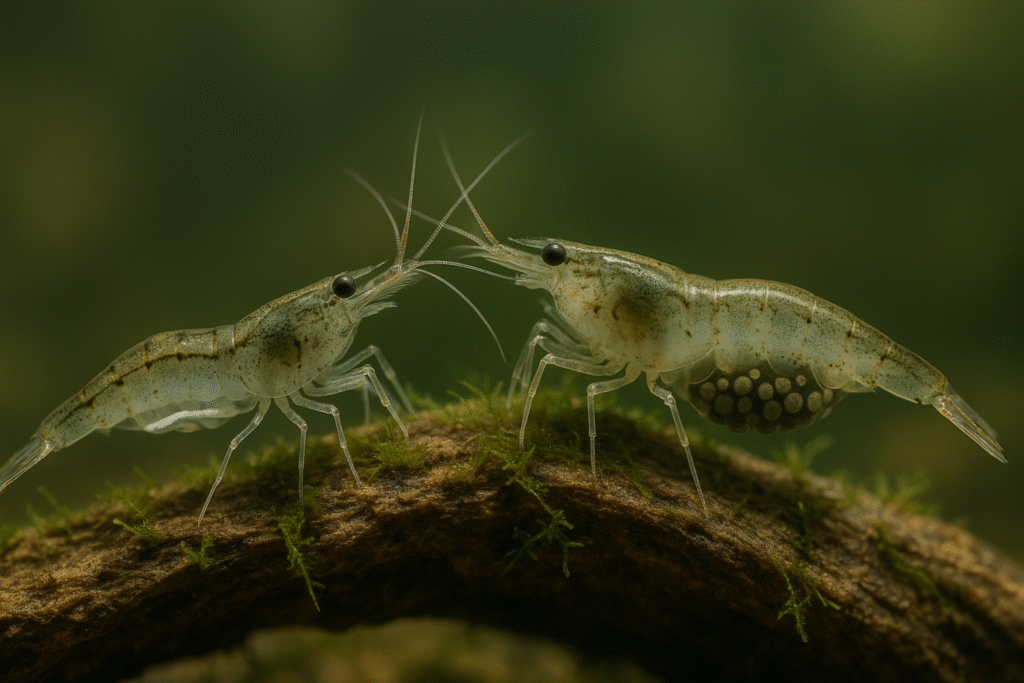

ミナミヌマエビは、淡水で一生を過ごすエビの中でも特に繁殖が容易な種類として知られています。

オスとメスを区別してペアを作る必要はなく、数匹を同じ水槽に入れておくだけで自然に繁殖が始まります。

実際、家庭の小型水槽でも気付かないうちに稚エビが生まれているケースは珍しくありません。

ヤマトヌマエビの繁殖は難易度が高く、違いがある

ヤマトヌマエビ

繁殖の難易度を比較すると、同じく人気の高いヤマトヌマエビとは大きな違いがあります。

ヤマトヌマエビは「ゾエア幼生」と呼ばれるプランクトンの姿で孵化し、汽水(淡水と海水が混じった水域)を経ないと成長できません。

そのため、家庭水槽での繁殖はほぼ不可能に近いといえます。

簡単であるがゆえに増えすぎには注意が必要

一方でミナミヌマエビは、卵の中でゾエアの段階を終え、孵化直後からエビの形をした稚エビとして生まれてきます。

このため、特別な飼育水や専用の餌を用意する必要がなく、親と同じ環境・同じ餌で育てられるのが大きな特徴です。

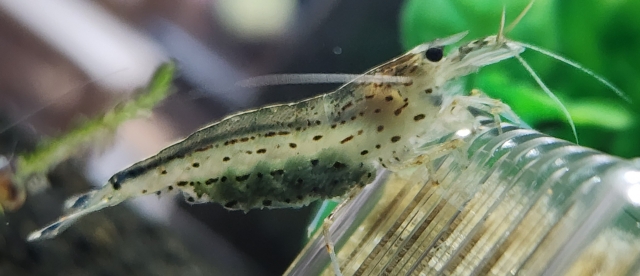

さらに、繁殖を安定させるためには環境づくりも大切です。

特に水草は、抱卵したメスや稚エビにとって隠れ家となり、同時に生物膜や微細な有機物を供給する役割も果たします。

ウィローモスなど丈夫な水草を入れておくことで、稚エビが食べられてしまうリスクを減らし、自然繁殖の成功率を高められるでしょう。

一方でミナミヌマエビは繁殖しすぎで困ることが多い生物ですので注意が必要です。

ミナミヌマエビの卵が孵化するまでの日数

ミナミヌマエビの抱卵期間は、おおよそ20日前後とされています。

これは水温や親エビの栄養状態によって多少変化し、水温が高めなら短く、低めならやや長くかかる傾向があります。

特に25℃前後の安定した環境では、約3週間ほどで稚エビの誕生を迎えることが多いです。

ただし、飼育者が「産卵した瞬間」から数えるのは難しいのが実情です。

ミナミヌマエビは交尾からわずか数時間後には抱卵し、しかも交尾は水草や流木の陰で行われるため、目撃することはほとんどありません。

気付いたときにはすでに卵を抱えているケースが一般的です。

このため、日数だけを基準に孵化時期を予測するのは困難です。

しかし幸いなことに、ミナミヌマエビの卵は成長に応じて色が変化するため、観察することで孵化のタイミングを見極めることができます。

抱卵日数と併せて卵の色や透明度の変化を観察することで、より正確に孵化を予測できるでしょう。

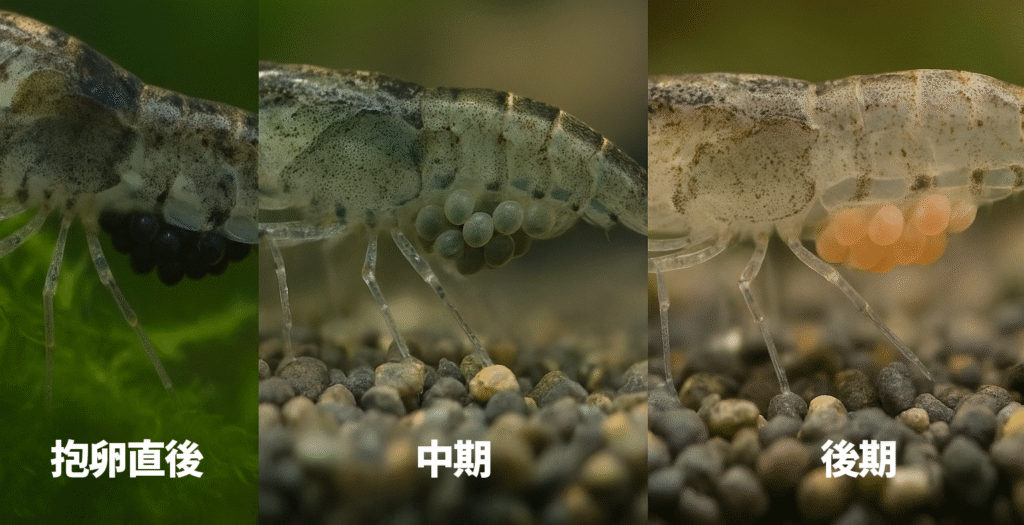

ミナミヌマエビの卵の色の変化と観察ポイント

ミナミヌマエビの卵は、孵化に向けて段階的に色が変わっていくため、観察によって発育の進行具合を知ることができます。

- 抱卵直後(黒っぽい色)

産卵して間もない卵は、黒に近い濃い色をしています。この段階では卵の中は大きな細胞の塊の状態で、まだ稚エビの形は見えません。 - 中期(灰色や緑がかった色)

日数が経つにつれて卵の色は徐々に明るくなり、灰色や緑色がかった色合いに変化します。

これは卵の中で細胞分裂が進み、稚エビの体が形作られ始めているサインです。 - 後期(半透明〜ピンクがかった肌色)

孵化が近づくと卵は半透明になり、うっすらと中の稚エビが透けて見えるようになります。

よく観察すると小さな黒い点が確認できますが、これは稚エビの目です。

この段階まで来れば孵化は目前で、早ければその日のうちに生まれることもあります。

卵の色は「黒→灰色や緑→半透明」という流れで変化していきます。

色の変化を観察することで、単なる抱卵中なのか、それとも孵化直前なのかを見極める手がかりになるのです。

ミナミヌマエビの孵化前兆としての母エビの行動

卵の色の変化とあわせて観察したいのが、母エビの行動です。

孵化が近づくと、抱卵しているメスは普段とは異なる仕草を見せるようになります。

最も分かりやすいのが、尾を頻繁に振って卵に水流を送る動作です。

これは卵に酸素を供給するための行動であり、稚エビが健全に孵化するために欠かせません。

普段よりもこまめに尾を動かしている様子が見られたら、孵化が目前に迫っているサインと考えて良いでしょう。

また、孵化直前の卵は半透明になり、内部に稚エビの目が確認できる段階に達しています。

この頃の母エビは落ち着きなく動くことがあり、水草の間や底砂付近でしきりに体を揺らす姿も観察されます。

こうした行動は稚エビが生まれる準備が整った証拠です。

飼育者としては観察のチャンスではありますが、過度に刺激を与えると母エビがストレスを受け、脱卵(卵を落としてしまうこと)につながる恐れがあります。

静かに見守る姿勢が、無事な孵化を迎えるための最大のサポートといえるでしょう。

ミナミヌマエビの繁殖を成功させるための注意点

ミナミヌマエビは繁殖が容易とはいえ、稚エビをしっかり残すためにはいくつかの注意点があります。

捕食リスク

まず大きなポイントは 捕食のリスク です。

コリドラスのように直接エビを狙わない魚種ならまだしも、多くの熱帯魚は孵化したての稚エビを捕食してしまいます。

効率よく繁殖させたいなら、ミナミヌマエビだけの専用水槽を用意するのが理想です。

もし混泳水槽で繁殖を狙う場合は、ウィローモスなどの水草をたっぷり入れて隠れ家を確保してあげましょう。

抱卵個体の隔離

次に注意すべきは 抱卵個体の隔離 です。

一見安全に思える隔離ですが、急な水質変化でショックを受けると、抱えていた卵を落としてしまう「脱卵」が起きやすくなります。

特に水換えや移動直後に多発するため、無理に隔離するのではなく、基本的には親エビに任せて水槽内で見守る方が安全です。

水替え

また、水換えの方法 も重要です。

抱卵個体がいるときに大量の水を一度に換えてしまうと、やはり水質の急変によって脱卵のリスクが高まります。

普段からこまめに少量の水換えを行い、水槽環境を安定させておくことが成功への近道です。

これらのポイントを意識することで、稚エビの生存率はぐっと高まります。

繁殖の成功は特別なテクニックよりも「環境の安定」と「母エビへの配慮」にかかっているといえるでしょう。

ミナミヌマエビの卵と繁殖【まとめ】

ミナミヌマエビは淡水で一生を過ごし、孵化直後からエビの姿をしているため、家庭水槽でも自然繁殖が可能な非常に飼いやすい種類です。卵の色は「黒 → 灰色や緑 → 半透明」と段階的に変化し、孵化が近づくと稚エビの目が見えるようになります。さらに、母エビが尾を振って卵に水流を送る仕草は、孵化直前の大切なサインです。

繁殖を成功させるポイントは、稚エビが安心して育つための環境を整えること。混泳水槽であっても、水草を豊富に入れて隠れ家を作れば生存率は上がります。また、抱卵個体を無理に隔離せず、水質を安定させて静かに見守ることが大切です。

観察を通じて卵の色や母エビの行動を読み取り、孵化の瞬間を迎える体験は、飼育者にとって大きな喜びとなるでしょう。小さな稚エビたちが泳ぎ始める姿は、ミナミヌマエビ飼育の醍醐味のひとつです。