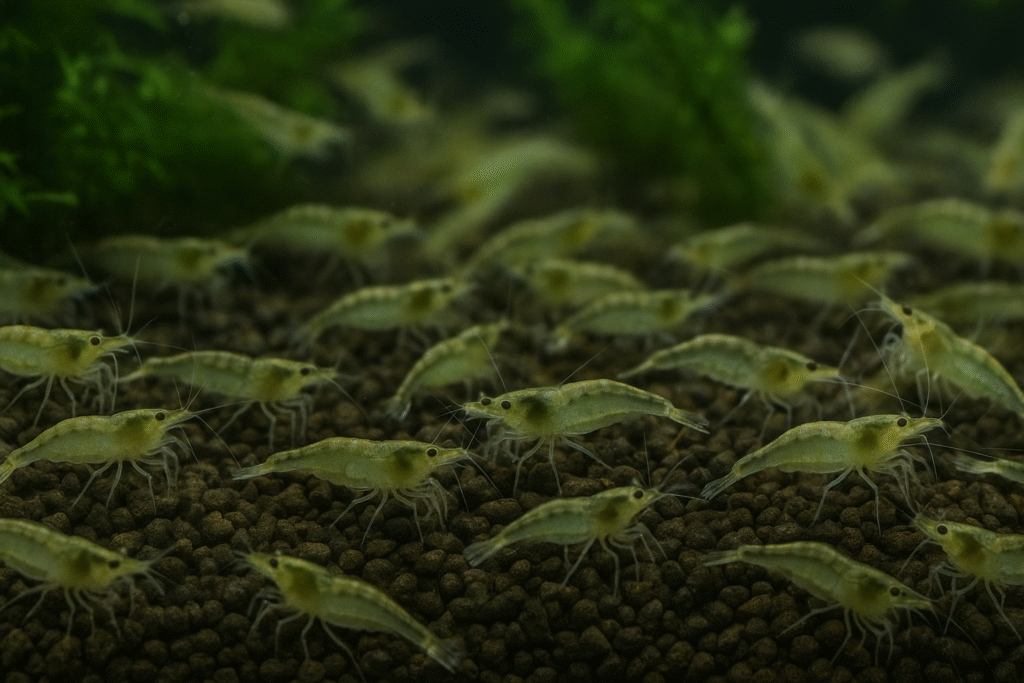

ミナミヌマエビは丈夫で飼いやすい反面、放置するとどんどん繁殖して水槽がエビだらけになることもあります。

今回は、繁殖しすぎてしまう原因とその対策、さらに増えすぎた個体を減らす方法まで詳しく解説します。

読んだ後には、快適な水槽環境を維持するコツが分かります。

ミナミヌマエビが繁殖しすぎてしまう原因

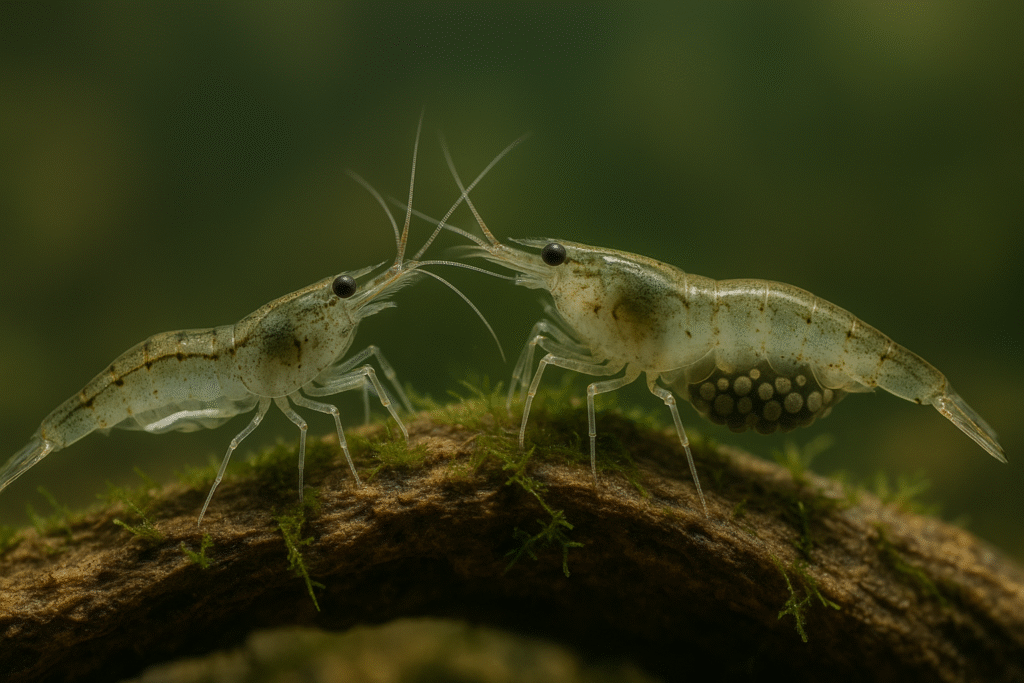

ミナミヌマエビの産卵は水槽内で一度に大量の卵を産みます。

その数なんと30個から、多いと100個と言われています。

繁殖の頻度は1か月に1~2回、考えただけでもエビだらけですね。

その卵が魚に食べられないのであればどんどんミナミヌマエビは増えます。

ミナミヌマエビは昔から日本に生息しているエビで、近所の川や池などにも生息しています。

アクアリウムをやっている方ならば「エビは水質管理が厳しい」ということを聞いたことがあると思います。

ミナミヌマエビはエビの中では水質の変化にも丈夫なので、初心者でも飼育が容易と言われています。

初心者で繁殖をさせようと意識をしなくても、放っておくとかなりの数が増えます。丈夫ですから。

ミナミヌマエビの繁殖に適した水質・水温は熱帯魚を飼育する環境とほぼ同じなので、温厚な熱帯魚との混泳水槽だと容易に繁殖します。

数字でいうと通年25℃の水温だと年間を通して産卵する機会があります。

熱帯魚を飼育していれば冬でも25℃ですよね。

ミナミヌマエビが繁殖の問題点とは?

・過密飼育による酸素不足

・フンによる水質悪化

・見た目が悪い

ミナミヌマエビが増えすぎたために、水中の酸素不足・大量のミナミヌマエビが出すフンによる水質悪化があげられます。

混泳させている熱帯魚がいれば、熱帯魚の方が体調不良になるかもしれません。

次に景観、ミナミヌマエビをメインにしている水槽ならば問題ありませんが、熱帯魚メイン水槽だと見た目も大変なことになります。

ミナミヌマエビは小さめのエビで、熱帯魚メインの水槽に入れてもあまり目立つことはありませんので、よく掃除係として水槽に導入されるミナミヌマエビ。

確かに数匹ならば目立ちませんが、100匹だと…。

水槽内どこを見てもエビだらけという状況になります。

熱帯魚が完全に脇役になります。

ミナミヌマエビが繁殖しすぎの対策方法

ミナミヌマエビを繁殖させ過ぎないようにする方法は

水温を19℃以下にする

水温19℃位ならばミナミヌマエビが繁殖することはありません。

日本の四季に対応できるエビなので特に病気の心配もありませんが、熱帯魚が一緒の場合は熱帯魚が生きていけませんのでこの方法はあまりおすすめしません。

水槽内のレイアウトから「隠れ家」を減らす

ミナミヌマエビの稚エビは自身を食べようとする魚から身を守る為隠れ家に逃げます。

稚エビは本当に小さく隠れると他の魚から見つかることがないので、ミナミヌマエビの稚エビの生存率は高いと言われています。

隠れ家が少なければその分生存率も下がります。

食べられてしまいますから。

親エビと稚エビを隔離しないことで自然に間引く

通常、繁殖を目的とする場合は、稚エビの生存率を高めるために「親エビと隔離する」のが一般的です。

これは親エビが小エビを捕食することがあるからです。

隠れ家を多く用意したり、別水槽に移したりすることで数を確実に増やせます。

しかし「増えすぎて困る」という場合には、あえて隔離せずに親エビと同居させることで自然な間引きが働きます。

親エビは雑食性で孵化した稚エビを捕食することがあるため、全てが生き残るわけではありません。

ただし、隠れ家が多すぎると間引き効果が弱まり、逆に隠れ家が少なすぎると全滅のリスクもあります。

水草の量やレイアウトを調整しながら「適度に残す」バランスを取るのがポイントです。

メダカとの混泳

増えすぎたミナミヌマエビはメダカに食べてもらいましょう。

雑食性の魚でしたらどの魚もミナミヌマエビを食べるのですが、特にメダカがおすすめ。

混泳相手をメダカにすることによって、ミナミヌマエビにもメダカにもメリットがあるようです。

まず単純にミナミヌマエビの稚エビの数が適度に減ります。

逃げ切る、再び繁殖、を繰り返していくうちに強い個体のミナミヌマエビが誕生します。

ミナミヌマエビにも個体差があり、逃げるのがうまい個体、すぐに食べられてしまうような個体がいます。

そうして逃げるのがうまい、優秀な個体のみが生き残るようです。

その優秀なミナミヌマエビは大食い、大型の金魚との混泳でも繁殖が出来ると言われています。

メダカは稚エビを食べたことにより、稚エビを餌と認識、水槽内を泳ぐ際下を見ながら泳ぎます。

一生懸命美味しいエビを探しているのです。

普通は飼育者が上から人口餌を与えるので、だいたい水面付近にいたり水面で口をパクパクさせています。

稚エビの味を覚えたメダカは自分で餌を探すということを覚え、泳ぎ方も通常とは異なった泳ぎ方を見せてくれるようです。

水槽の状態もよくしてくれますし、ミナミヌマエビが増えすぎてしまった場合はメダカを投入すると良いかもしれませんね。

ただしこの場合捕食されるのはあくまでも稚エビのみであって、大人のミナミヌマエビをメダカが食べることはまずありませんのでご注意ください。

ミナミヌマエビを減らす他の方法はある?

ミナミヌマエビが繁殖しすぎた場合、メダカに任せる以外にもいくつかの方法があります。

飼育環境や目的に応じて選べば、より自然に数を調整することが可能です。

他の魚種との混泳による調整

メダカ以外にも、グッピーや小型のカラシンなども稚エビを捕食します。

これらの魚を適度に導入することで、ミナミヌマエビの稚エビが自然に食べられ、数が増えすぎることを防げます。

ただし、大型魚を入れすぎると親エビまで捕食されてしまうため注意が必要です。

手動で間引く方法

網やスポイトを使って稚エビを掬い、別の水槽に移したり欲しい人に譲ったりするのも有効な方法です。

地味に感じるかもしれませんが、確実に数を減らすことができます。

特に熱帯魚を飼っていない水槽では、最も安全で確実な対処法といえるでしょう。

捕食性を利用した自然循環

ミナミヌマエビを「餌エビ」として利用する考え方もあります。

例えば小型の肉食魚や金魚の稚魚に与えると、自然な栄養源になります。

水槽の美観やバランスを考えつつ、繁殖しすぎた分を別の生体の餌として活用すれば、無駄にならずエコロジカルな飼育が可能です。

ミナミヌマエビが繁殖しすぎの原因と対策【まとめ】

ミナミヌマエビは繁殖力が強いため、放置するとすぐに増えすぎてしまいます。

水温管理や隠れ家の調整に加え、メダカや他の小型魚との混泳、手動での間引きなどを組み合わせれば、適度な数を保てます。

無理に全滅させる必要はなく、水槽の掃除役としてうまく活用するのがおすすめです。

さらに詳しい飼育法や混泳例は、当サイトの関連ページからもチェックしてみてください。