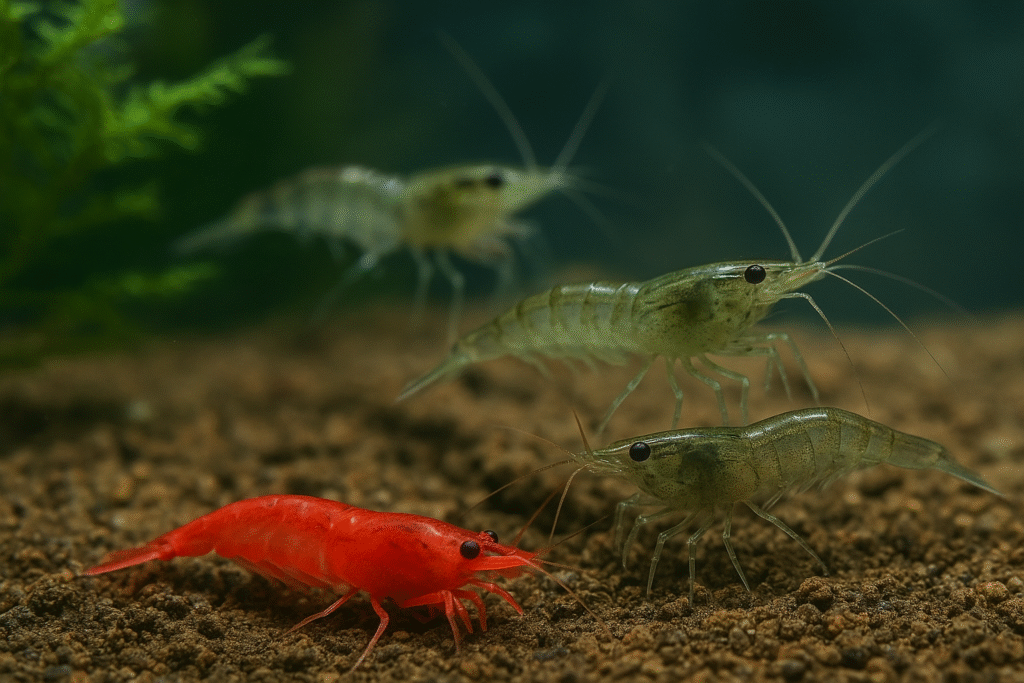

ミナミヌマエビを飼育していると、突然赤くなって死んでしまうことがあります。

抱卵個体まで失うと大きなショックですよね。

本記事では「なぜ赤くなるのか?」という原因とともに、日常の飼育で防ぐための対策をわかりやすく解説します。

ミナミヌマエビの死因で赤くなるのはなぜ?

実は、食用のエビが加熱されて赤くなるのも、水槽内で死んだエビが赤くなるのも、大きな意味では同じ仕組みです。

エビやカニなど「甲殻類」と呼ばれるグループは、体の中に私たちのような骨をもたず、代わりに体の外側を硬い殻で包んでいます。

この殻はいくつかの成分でできているのですが、その中のひとつに「アスタキサンチン」という物質があります。

通常、アスタキサンチンは他のたんぱく質と結びついているため本来の色を示しませんが、加熱されるとたんぱく質が壊れ、結びついていたアスタキサンチンが離れます。

このとき、アスタキサンチンがもつ赤い色が見えるようになります。

これが、エビが加熱されると赤くなる理由です。

もちろん、水槽内のエビが、たんぱく質が壊れるほど加熱されているはずはありません。

アスタキサンチンがたんぱく質と離れる理由には加熱以外の理由があり、アンモニアが関係しています。

簡単にいえば、水中のアンモニア濃度が高くなると、アスタキサンチンがたんぱく質と離れ、赤い色が示されるのです。

つまり、高温か、アンモニア濃度の上昇か、このいずれかの状態になったときに、エビが赤くなる可能性があります。

ミナミヌマエビが赤くなって死んでいる原因と対策

アンモニア濃度が高い場合

水槽内でよくある状況なのは、水中のアンモニア濃度が高くなっている場合です。

ミナミヌマエビはコケ取り要員として水槽に入れられることが多く、水槽立ち上げの段階で入れられていることも多いのですが、この段階では水をきれいにしてくれるバクテリアが繁殖しておらず、アンモニア濃度が高くなっている場合があります。

しばらく水替えなどのメンテナンスをしていない場合も同様です。

このような環境では、ある日アンモニア濃度がミナミヌマエビの限界値を超え、死因となることがあります。

思い当たる節がある場合は、すぐに水替えを行って水中のアンモニア濃度を下げましょう。

ヒーターが故障している場合

ミナミヌマエビを加熱する状況はあまり考えられないのですが、唯一あり得るのはヒーターが故障した場合です。

最近のヒーターは温度調節を電子式で行っていることが多く、壊れても温まらないだけで、温度が上がりすぎることは稀です。

ただ、小型水槽で容量の大きなヒーターを使っていて、何らかの故障で温度が上がり続けた場合、エビが変色するほど水温が上がる可能性もないわけではありません。

エビが死んでいるのを見つけたり、何かおかしな様子が見られたら、必ず水温をチェックしましょう。

死んでから赤くなった場合

実は、一番多いのはこのケースです。

先ほど解説した通り、水中のアンモニア濃度が高くなるとアスタキサンチンが分離して赤い色を発色するのですが、エビが死んで腐敗が始まり、エビの体内でアンモニアが発生すると、同様にアスタキサンチンが分離します。

つまり、赤くなって死んだのではなく、死んでから赤くなったわけです。この場合、エビの死因は赤くなったこととは別に考えなければいけません。

ミナミヌマエビが赤くならないための飼育ポイント

水質を安定させる

ミナミヌマエビはアンモニアや亜硝酸に非常に弱いため、水質の安定が何より大切です。

水槽を立ち上げてすぐの時期はバクテリアが定着していないため、特にアンモニアが急上昇しやすくなります。

導入直後は一度に多くのエビを入れず、フィルターのろ材にバクテリアがしっかり定着するまで時間をかけましょう。

定期的な水換え(1週間に1回を目安)や底砂の掃除も重要です。

適切な水温を保つ

ヒーターを使用する場合は容量の合ったものを選び、サーモスタットでの温度管理を徹底しましょう。

特に夏場はエアコンを併用して水温上昇を防ぐ工夫も必要です。

ミナミヌマエビは20〜26℃が適温とされており、28℃を超える環境が続くと弱ってしまいます。

安定した水温管理は、エビの長期飼育に直結します。

死骸を早めに取り除く

水槽内でエビや魚が死んでしまった場合、その死骸からアンモニアが発生し、ほかの生体を次々と弱らせる「連鎖死」の原因になります。

特にエビは体が小さいため腐敗が早く、見つけたらすぐに取り除くことが大切です。

抱卵個体や稚エビが多い環境では、ほんの少しの悪化でも壊滅的な被害につながるので注意しましょう。

ミナミヌマエビが赤くなる!?原因と対策【まとめ】

ミナミヌマエビが赤くなるのは、水質悪化や死後の変化が大きな要因です。

赤くなる前にできることは水質管理と温度管理、そして死骸の早期除去です。大切なエビを守るためにも、日々の観察とメンテナンスを欠かさないようにしましょう。