保護猫を迎えるとき、「本当に自分に飼えるのだろうか?」と不安に思う方も多いはず。

この記事では、保護猫を飼うメリット・デメリットの両面を解説し、後悔しないためのポイントをわかりやすく紹介します。

保護猫のメリット

社会的意義がある

保護猫を迎えることは、単なる“良いこと”ではなく、社会全体にとって意味のある行動です。

日本では毎年数万頭の猫が保健所などで保護され、その一部は行き場を失っています。

民間の保護団体やボランティアの努力によって殺処分数は減少傾向にありますが、依然として多くの猫が新しい家族を待っているのが現実です。

保護猫を引き取るという選択は、そうした現状に少しでも貢献できる行動のひとつ。

自分にできる範囲で“命をつなぐ”という意識を持つことが、結果的に社会全体の意識改善にもつながります。

ただし、「かわいそうだから」ではなく「責任をもって最後まで一緒に暮らせるか」を考えて選ぶことが大切です。

世話の費用にお金をかけることができる

ペットショップやブリーダーから猫を購入する場合、数十万円ほどの初期費用が必要になります。

一方、保護猫は譲渡費用が比較的少額、または無料の場合もあり、その分の費用を生活環境の充実や医療費に回せるのが大きな利点です。

おもちゃ、ケージ、キャットタワー、フード、定期的なワクチンなど、猫の快適な生活のために使えるお金を増やせることで、結果的に猫のQOL(生活の質)も高まります。

引き取った後のこともみてくれる

保護団体や保健所経由で譲渡を受ける場合、多くの団体はアフターサポートを行っています。

飼育相談や病院の紹介、生活環境のアドバイスなど、初めて猫を飼う人にとって心強いサポートを受けられるのは大きな安心材料です。

ペットショップで購入した場合は、購入後のトラブルや病気について「自己責任」とされるケースが多いですが、保護団体では一緒に猫の幸せを考えてくれる関係を築けます。

譲渡後も定期的に連絡を取り合うケースが多く、困った時に頼れる存在がいるのは大きなメリットです。

保護猫たちの詳しいステータスがわかる

保護猫は保護団体によって日々観察されており、性格や健康状態を把握したうえで紹介されることが多いです。

たとえば「人に慣れている」「他の猫と仲良くできる」「静かな環境を好む」など、事前に性格の傾向を知ることができます。

また、過去の経緯(野良猫出身か、元飼い猫か)、トラウマの有無、病気・ケガの治療歴なども説明されるため、

飼い主側も事前に理解したうえで受け入れ準備ができます。

「知らずにトラブルになる」リスクが少ないのは、保護猫ならではの安心要素です。

子猫だけでなく、成猫も沢山いる

保護猫の中には成猫が多く、生活スタイルに合わせて選べる幅が広いのもメリットです。

成猫は性格が安定しており、いたずらや体調変化も少ないため、一人暮らしや共働き世帯にも向いています。

子猫のように1日3回の食事や夜鳴きの心配も少なく、安心して留守番を任せられることが多いです。

アパートやマンションで暮らす場合でも、壁や柱の傷が少なく済むため、原状回復の心配も軽減されます。

「子猫しか考えていなかったけど、成猫の方が自分の生活に合っていた」というケースも多く、保護猫を選ぶことで、より現実的に“無理のない飼育”が可能になります。

保護猫のデメリット

トライアル期間が必要で、すぐに飼えない

保護猫の譲渡では、多くの場合「トライアル期間(お試し飼育)」が設けられています。

期間は1〜2週間ほどで、猫との相性や生活環境が合うかどうかを確認するための大切なステップです。

ただし、この制度はデメリットとして感じる人も少なくありません。

ペットショップのように「気に入った子をその場で連れて帰る」ことはできず、書類審査・面談・自宅確認などのプロセスを経る必要があります。

さらに、トライアル中は保護主への報告義務があり、その様子をもとに正式譲渡が判断されます。

ここで注意すべきは、飼い主側が問題なく「この子を迎えたい」と思っても、保護団体側からNGが出る場合もあるという点です。

たとえば、猫が新しい環境で強いストレスを示したり、脱走防止が不十分、約束した条件(完全室内飼いなど)が守られていない場合は、「この環境では猫が幸せに暮らせない」と判断され、譲渡が見送られることもあります。

つまりトライアル期間は、「飼い主が猫を試す期間」ではなく、お互いの相性と環境を確認する“両方向の見極め期間”なのです。

少し面倒に感じるかもしれませんが、焦らず信頼関係を築くことで、結果的に長く安定した関係を築ける第一歩になります。

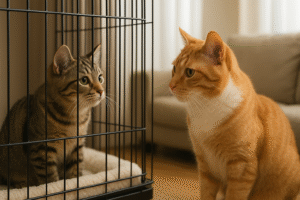

慣れるまでに時間がかかる場合がある

保護猫は、過去に人間から怖い思いをしたり、過酷な環境で生きてきた子が多いです。

そのため、新しい環境や人に慣れるまでに時間がかかり、最初はケージの隅で隠れて出てこなかったり、威嚇することもあります。

「全然なつかない」「思っていた性格と違う」と感じる飼い主もいますが、それは信頼関係がまだ築けていないだけ。

焦って触ろうとすると逆効果になるため、最初の数週間は「そっと見守る」ことが必要です。

慣れるまでに数ヶ月かかるケースもあるため、根気よく付き合えるかを考えておくことが大切です。

健康面でのリスクがある

保護猫の中には、怪我や病気、慢性的な持病を抱えている子もいます。

ワクチンや避妊去勢が済んでいない場合もあり、引き取り後に通院や手術が必要になるケースも少なくありません。

また、外で暮らしていた経験がある猫は、猫風邪、寄生虫、皮膚病などの感染症を持っている可能性もあります。

保護団体ではできる限りの治療や検査を行っていますが、100%健康とは限らないことを理解しておきましょう。

病院通いが続いたり、思わぬ医療費がかかることもあるため、「最初から完璧な健康体とは限らない」という心構えが必要です。

飼い主に求められる条件が厳しい

保護猫の譲渡では、飼い主に対していくつかの条件が設けられています。

たとえば「単身者不可」「高齢者のみの世帯不可」「完全室内飼いの徹底」「脱走防止策の設置」「定期報告の義務」などが代表的です。

これらは猫を再び不幸にしないためのルールですが、ペットショップのように「気に入ったからすぐ飼う」というわけにはいきません。

中には自宅訪問を伴うケースもあり、少しハードルが高いと感じる人もいるでしょう。

ただし、これらの条件をクリアすることで、結果的に猫と長く幸せに暮らせる環境を整えることができます。

コストが安いわけではない

保護猫は「譲渡費用が安い」「無料で引き取れる」といったイメージを持たれがちですが、実際には総合的に見ると決して安く済むわけではありません。

たしかに、ペットショップのように数十万円の購入費がかかることはありません。

しかし、引き取り時にかかる初期費用(医療費・ワクチン代・避妊去勢費など)を譲渡元に支払うケースが多く、さらに引き取った後も通院・検査・再治療が必要になる場合があります。

特に、外で暮らしていた猫や保護直後の猫は、寄生虫や猫風邪、口内炎などの治療が続くことも珍しくありません。

一度完治しても再発する可能性があるため、病院代がかさむこともあります。

また、初期にケージ・トイレ・キャットタワー・食器などをそろえるだけでも数万円は必要です。

「個体は無料でも、暮らしの準備や医療費で結果的に高くつくこともある」という点は理解しておきましょう。

まとめ|保護猫のメリットとデメリット

保護猫を迎えることは、命を救うだけでなく、かけがえのない絆を築く第一歩です。

一度にすべてを完璧にする必要はありません。

少しずつ信頼を積み重ねていく中で、「この子でよかった」と心から感じる日がきっと訪れます。

譲渡の流れやトライアル期間の詳細については、関連記事の「保護猫 トライアル 見極め」もぜひ参考にしてください。