新しい保護猫を迎えるとき、先住猫との関係づくりはもっとも気を遣うポイントですよね。

「いつまで隔離すればいいの?」「ケージから出すのはいつ?」など、タイミングを間違えると喧嘩やストレスの原因になります。

この記事では、保護猫と先住猫の安全な慣らし方を、隔離期間の目安からケージ解放のタイミング、トラブル回避のコツまで実体験を交えて詳しく解説します。

これから多頭飼いを始める方に、安心して準備できる知識をお届けします。

保護猫をお迎えする際は先住猫への配慮が必要

この家は先住猫のテリトリーであるということを第一優先に考えてください。

朝のナデナデの挨拶からごはんの順番まで、先ずは先住猫からが1番です。

(新入り保護猫も先住猫の様子を見て、学ぶことや安心することもありますから。)

我が家の経験では、何匹目の保護猫が来ようと一番初めの先住猫が一番!です。

ごはんもただいまの抱っこもです。ですからどことなく「ふふん!」と自慢げにお出迎えしてくれますし、新保護猫の面倒見も良くしてくれます。

保護猫と先住猫の隔離期間の目安と注意点

野良猫を保護した場合は、必ず隔離から始めることが基本です。

理由は、ノミ・ダニ・寄生虫・感染症などを持っている可能性が高く、先住猫にうつしてしまう危険があるからです。

隔離期間の目安

健康状態に問題がなければ、最低でも1週間〜10日間は別室で過ごさせましょう。

この期間にトイレの様子・食欲・くしゃみ・目やに・便の状態などをよく観察します。

少しでも異常がある場合は、隔離を延長して病院で検査を受けるのが安心です。

病院で診てもらうべき症状

「まだ慣れていないし、病院は少し様子を見てから…」と思う方もいるかもしれません。

ですが、次のような症状がある場合は早めの受診が必須です。

- ノミが見える、または強いかゆみがある

シャンプー時に黒い点が動いて見える場合、ノミの可能性があります。

放置すると貧血や皮膚炎の原因になります。 - 耳の中に黒い耳垢が多い

耳ダニの疑いがあります。感染力が強く、放置すると聴力に影響が出ることもあります。 - 鼻水や黄緑の目やにが出ている

猫風邪やウイルス感染のサインです。放置すると重症化し、命に関わることもあります。 - よだれが多い・下痢・食欲不振

胃腸系の感染や寄生虫の可能性があるため、早めに診てもらいましょう。

また、野良出身の保護猫の多くは、母猫の胎内感染などで目に見えない病気を持っていることもあります。

そのため、健康そうに見えても、最初の段階で動物病院での健康チェックを受けるのが安心です。

保護猫と先住猫の初対面の進め方

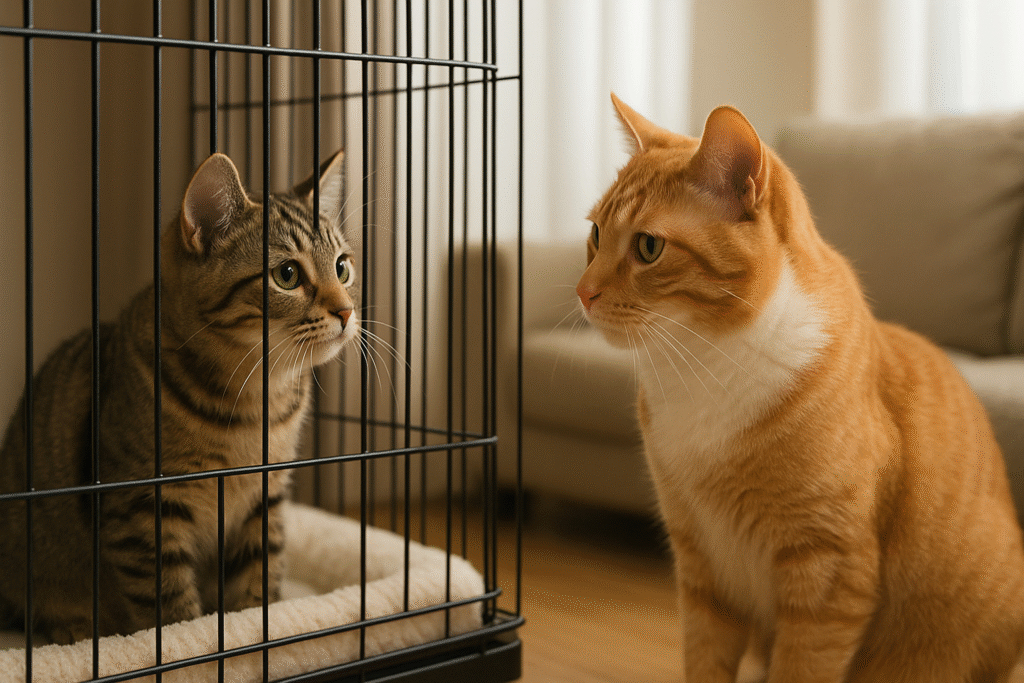

最初の対面は、必ずケージやキャリー越しに行いましょう。

お互いの存在を確認する大切な時期ですから、焦らず時間をかけて様子を見守ることが大切です。

いきなり新入り猫を部屋に放してしまうのはNGです。

それは先住猫にとって、自分の縄張りを荒らされたような気持ちになるからです。

実際、我が家でも初めて迎えた保護猫のときにこれをやってしまい、先住猫がショックを受けてしまいました。

食器棚の上から降りてこなくなったり、部屋をこそこそとほふく前進で歩いたり…。

「テリトリーを奪われた」と感じさせてしまったのです。

そうした失敗を避けるために、次のようなステップで進めるのがおすすめです。

- ケージ越しにゆっくり慣らす

威嚇したり警戒する様子が見られる場合は、無理をせず日を分けて少しずつ距離を縮めましょう。 - 匂いの交換をしてみる

先住猫の寝具やタオルなど、匂いのついたものを新入り猫の部屋に置いてみます。

匂いで相手を覚えることで、安心感が生まれやすくなります。 - オヤツを使って良い印象を与える

初対面で先住猫が威嚇したときは、その場で大好きなオヤツを与えてあげましょう。

「新入り猫がいると良いことがある」と覚えさせるのがポイントです。

威嚇が落ち着いた後には、新入り猫にも同じようにオヤツを与えてあげましょう。

こうして少しずつ「一緒にいても大丈夫」と感じさせることが、仲良くなるための第一歩です。

保護猫をケージから出すタイミングと注意点

新入りの保護猫をケージから出すタイミングは、威嚇が落ち着き、互いに落ち着いて相手を観察できるようになってからが理想です。

目安としては、早くても3日〜1週間ほど経ってから。

次のようなサインが見られたら、ケージの扉を少し開けてみましょう。

- お互いにシャーと言わず、鼻を近づけて匂いを嗅ぐようになった

- ケージ越しでも、先住猫がリラックスして毛づくろいをする

- 新入り猫がケージ内で安心して食事や睡眠をとれるようになった

ただし、最初から完全に自由にするとトラブルのもとです。

最初は短時間だけケージから出し、飼い主が見守れる環境で対面させましょう。

先住猫がストレスを感じている場合(耳を後ろに倒す・しっぽをバタバタ動かすなど)は、すぐに再びケージに戻します。

ここで大切なのは、どちらも叱らないこと。

「距離を取る=悪いこと」ではなく、「お互いの安心を守る時間」として扱ってあげましょう。

数日〜数週間かけて少しずつ同室時間を延ばしていくことで、自然と先住猫も受け入れるようになります。

焦らず、猫たちのペースに合わせて進めるのが仲良くなる近道です。

同居開始後のトラブル対処法

喧嘩になってしまった場合

保護猫と先住猫を同じ部屋で過ごさせ始めると、最初のうちは軽い喧嘩のような行動が見られることがあります。

たとえば、威嚇の声をあげたり、軽く手を出したりするのは序列を確認するための自然な行動です。

ただし、取っ組み合いになったり、どちらかが強く怯えるような場合は、すぐに引き離しましょう。

その後、時間をおいてから再びケージ越しに戻し、数日かけて関係をリセットしてあげます。

このとき、どちらかを叱ったり大声を出したりしてはいけません。

叱ると「相手のせいで怒られた」と認識して、関係がさらに悪化する原因になります。

威嚇が長引く場合

威嚇が何日も続く場合は、におい・音・環境のどれかにストレスを感じていることが多いです。

たとえば、トイレや餌皿の場所が近すぎる、寝床が共有になっているなど、テリトリーが被っていることが原因です。

この場合は、それぞれの猫専用のスペースを明確に分けましょう。

トイレ・ベッド・ごはん皿はすべて1匹ずつ別々に用意することで、安心感が生まれます。

また、飼い主が両方に平等に声をかけることも大切です。

「自分が一番に愛されている」と感じることで、先住猫の威嚇も自然と減っていきます。

無視や距離をとる場合

喧嘩や威嚇はないけれど、ずっとお互いを避けている——

そんな場合も、焦って仲良くさせようとしないことがポイントです。

猫同士にも相性があります。

無理に近づけようとするとストレスで関係が悪化することも。

それよりも、同じ部屋で「見える距離にいても落ち着ける」状態を目標にしましょう。

たとえば、日向ぼっこをしている先住猫の2〜3メートル離れた場所で保護猫が遊んでいる、この程度の距離感で穏やかに過ごせていれば、実はもう十分に“共存成功”です。

威嚇や喧嘩の際の飼い主の心得

飼い主さまの心の準備!としてわかっていてください。

保護猫には新天地ですし、先住猫には安息の地です、新天地への不安からの威嚇!安息の地への侵入者への威嚇!

あって当たり前のこと。無くてラッキー!と思っていてください。

- 保護猫が先住猫に威嚇する場合は、先住猫を慰めてあげましょう。

相手にしないように、同じように威嚇しないように先住猫を褒めてあげてください。

(ブラッシングが好きな子ならブラッシングをしてあげてください。) - 先住猫が保護猫に威嚇する場合でも同じように、先住猫を宥め褒めてあげてください。

(テリトリーに侵入した物への不安や恐怖心からの威嚇ですから安心させてあげましょう。) - 保護猫が先住猫とは仲良くなり、飼い主さまに威嚇する場合は、

慣れてくれるまでひたすら待ちましょう。追い回してはいけません!

(オヤツなどでご機嫌を伺いながら…猫じゃらしなどでご機嫌をとりながら…頑張ってください。)

状況別に見る「ケージから出すタイミング」の例

ケージから出す時期は、猫の年齢・健康状態・環境によって変わります。

一律で「何日」と決めるよりも、以下のように状況に応じて判断することが大切です。

生後1〜3ヶ月の子猫の場合

まだ体が小さく、動きも予測できないため、目を離す時間は必ずケージに入れるようにします。

料理中や外出中に思わぬ事故が起こることもあるため、安全のためには屋根付きの2段以上のケージが安心です。

起きている時間は少しずつ外に出して、環境に慣れさせましょう。

猫風邪やワクチン後の安静期間

猫風邪などの感染症がある場合は、完治するまでケージ飼いを続ける必要があります。

病院で処方された薬や安静指示に従い、完治が確認できるまでは出さないのが基本です。

また、ワクチン接種後も一時的に免疫力が落ちるため、獣医師から安静を指示された期間はケージ内で静かに過ごさせましょう。

ケージを怖がる保護猫の場合

保護猫の中には、捕獲時の記憶などからケージを怖がる子もいます。

その場合は無理に閉じ込めず、段ボールや猫ドーム、こたつなど「代わりの安心スペース」を作ってあげましょう。

どうしてもケージが必要なときは、中に毛布を入れて「巣のように落ち着ける空間」にしてあげると、徐々に慣れてくれることがあります。

保護猫と先住犬を対面させるときの注意点

猫と犬の同居は、性格や経験によって関係性が大きく変わります。

どちらかが保護猫であっても、「慣らしの基本」は猫同士と同じ。

最初は必ず別室で隔離し、匂いから慣らすことから始めましょう。

先住犬は好奇心旺盛な子が多く、突然近づいたり吠えたりすると、保護猫が強い恐怖を感じてしまいます。

最初の数日は、犬のリードをつけたまま距離をとり、静かに見守らせるのがポイントです。

また、犬側のしつけができているかも大切な要素です。

「待て」や「おすわり」などの基本指示が通る状態でなければ、猫との初対面はまだ早い段階です。

犬が興奮しすぎる場合は、フェンスやベビーゲートを使って距離を保ち、短時間の“見るだけ対面”を何日か繰り返しましょう。

保護猫の方が少しずつ犬の存在に慣れてきたら、お互いの匂いがついたタオルや寝具を交換し、「一緒の空間にいても安心」と感じさせるようにします。

猫が自ら近づくようになったら、ようやく同室デビューのタイミングです。

犬が落ち着いていれば、猫の方も安心して距離を縮めてくれます。

焦らず、どちらも「逃げ場」を確保してあげることが、仲良くなる一番のコツです。

保護猫と先住猫の隔離期間は?【まとめ】

保護猫と先住猫が仲良く過ごせるようになるまでには、時間とステップが必要です。

焦らず隔離期間を設け、ケージ越しにお互いの匂いや存在に慣らしていくことが、信頼関係を築く第一歩。

ケージから出すタイミングは「日数」ではなく「お互いの落ち着き」が目安です。

安全な距離を保ちながら、飼い主が安心できる空気をつくることで、やがて穏やかな同居生活が始まります。