「保護猫を引き取りたいけど、一人暮らしでも大丈夫?」

そんな不安を感じる方は少なくありません。

実際に保護団体では条件が定められていますが、ポイントを押さえて準備すれば、譲渡が可能なケースもあります。

この記事では、一人暮らしで保護猫を迎える際の条件や注意点を詳しく紹介します。

保護猫を譲渡する条件とは?

・高齢者(60歳以上不可)

・成人(18歳以上)

・家族の全員の同意

・一人暮らしは不可(同棲カップル・婚約者・ルームシェア不可)

・6歳以下の子供が居る家庭不可

・アレルギーの有無(医師の診断書必要)

・年収(収入証明書・在職証明書)

・完全室内飼いが出来ること

・去勢手術を受けさせれる(先住猫がいる場合先住猫の去勢手術証明できるもの)

・飼育に適切な環境造(玄関や窓に脱走防止の柵や網の設置)

・飼育環境が狭すぎないこと

・自治体が実施する講習会などを受講できる

・定期報告ができる

中には「お部屋にタバコの匂いが充満している場合は不可(喫煙者の方は譲渡猫と同室での喫煙を控えれる方)

ビックリするほど書いてありました…。

なかには「?」と思うようなこともありますが、よく考えると納得いくものばかりなのです。

保護猫を譲渡が不可の理由の例

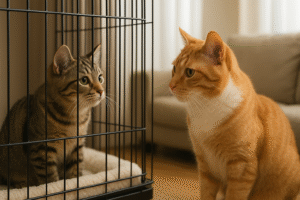

一人暮らしは不可

一人暮らしだと万が一飼い主さまが出張や入院などになった場合、猫が淋しい思いをしたり最悪は餓死してしまいますから。

家族全員の許可・アレルギーの有無

家族のお一人でも反対されている場合だと保護猫の行動範囲を狭めないといけなくなるため、猫にもその家族様にも不自由な思いになるからです。

アレルギーのある方には不可です。

高齢者不可(一人暮らしなら尚不可)

猫は12年から長生きな子は20年生きますから、世話が大変になってしまったり、猫だけが取り残される恐れがあるためです。

年収

生き物を世話するということはお金がかかります。

餌代・寝床・冷暖房(飼い主さま不在中でもスイッチオンです)・病院代・たまにでも遊具

飼育に適切な環境造

猫は脱走します!

そしてノミを付けて帰ってきたり最悪怪我をして帰ってきますし迷子にもなり帰れなくなりますから、脱走防止対策が必要です。

おしゃれな見栄えの良い部屋を、猫のために窓やドアなどに網や柵を付けられるか?ということです。

去勢手術を受けさせられるか?

去勢手術を受けておかないと万が一にも脱走してしまったら、メスなら妊娠して帰ってくることも。

オスでも野良猫を妊娠させてしまうと可哀そうな野良猫が増えてしまいます。

それに、去勢手術はメス猫の子宮癌などの病気予防にもなるのです。

成人(18歳以上)

もし保護猫が誰かを怪我をさせたときに、飼い主さまが責任を負える年齢が18歳以上だからです。

タバコの匂いが充満している家

タバコの煙は害を及ぼすということはテレビなどでも取り上げられています。

小さなお子様にはもちろんのこと、ペット達にも良くないということを認識してあげましょう。

以上が条件の理由です。

一人暮らしでも譲渡を受けられるケースとは?

一人暮らしでも譲渡できた実例

実は「一人暮らし=絶対に譲渡NG」というわけではありません。

自治体や保護団体によっては、明確な飼育計画やサポート体制が整っている場合に限り、譲渡を認めるケースもあります。

たとえば以下のような条件を満たすと、審査が通ることがあります。

- 不在時に猫の世話を頼める「保証人」や家族・友人がいる

- 長期不在時(出張・入院など)の預け先を明示している

- 脱走防止・温度管理など、飼育環境を写真で提出できる

- 自分の収入・勤務形態を説明し、安定していると証明できる

「譲渡NG」と書かれていても、里親希望者の誠意や準備によっては、柔軟に対応してくれる保護団体もあります。

審査でチェックされるポイント

保護団体が重視しているのは「孤独な飼育環境」そのものではなく、猫が長く安心して暮らせるかどうかです。

そのため、以下のような具体的なポイントが見られます。

- 毎日の食事・トイレ掃除・健康チェックの時間が確保できるか

- 室内が安全で、脱走・誤飲などの危険がないか

- ペット可の物件であるかどうか

- 収入やライフスタイルが安定しているか

これらを具体的に説明できると、「責任を持って育てられる人」と判断されやすくなります。

一人暮らしで譲渡を受けるための準備

保護猫との縁をつなぐためには、「信頼できる飼い主」であることを示す準備が大切です。

そのためにできることとしては、

- ペット可の物件契約書のコピーを用意する

- 不在時の預け先(友人・実家など)を書面で示す

- 飼育スペース・脱走防止策を写真で提示する

- 飼育経験がある場合はその実績を伝える

「猫の幸せを第一に考えている」という姿勢が伝わることで、一人暮らしでも譲渡が認められるケースは決して少なくありません。

一人暮らしの女性・男性が保護猫を迎える場合のポイント

一人暮らし女性が保護猫を迎える場合

女性の一人暮らしで保護猫を迎える場合、安全面と生活リズムの安定性が重視されます。

保護団体によっては女性の一人暮らしを歓迎するところもあり、比較的譲渡が通りやすい傾向にあります。

ただし、注意点もあります。

夜遅くの帰宅や急な出張が多いと、「猫の世話を十分にできる環境か」を確認されることがあります。

また、女性の場合は防犯上の理由から「自宅訪問チェックに抵抗がないか」「防犯設備(オートロック・カメラなど)」を聞かれることも。

もし長時間留守にする日がある場合は、自動給餌器・見守りカメラの導入や、信頼できる友人・家族のサポート体制を提示しておくと安心です。

保護団体は「猫の安全」と「飼い主の安全」をどちらも大切に考えています。

そのため、女性の一人暮らしでも十分な準備が整っていれば、譲渡が実現しやすいケースは多いのです。

一人暮らし男性が保護猫を迎える場合

男性の一人暮らしでは、生活スタイルと責任感のアピールが重要視されます。

過去の一部トラブルから「男性単身者には慎重に対応する」という保護団体もありますが、決して不可能ではありません。

特に見られるポイントは以下の通りです。

- 仕事が忙しく、猫を長時間ひとりにしない工夫があるか

- 部屋の清潔さや安全性が保たれているか

- 動物病院やペットホテルなど、頼れるサポート先があるか

面談や譲渡審査の際には、「休日は在宅が多い」「帰宅後に世話をしている」など、日々の生活リズムを丁寧に伝えることで好印象につながります。

また、過去に猫を飼った経験があれば、その実績も具体的に話すと信頼度が上がります。

男性でも、愛情をもって誠実に猫と向き合う姿勢を見せることで、譲渡が許可されるケースは少なくありません。

性別よりも重視されるのは「覚悟」と「環境」

保護団体が一番重視するのは「性別」ではなく、命を守る覚悟と生活の安定性です。

女性でも男性でも、安定した収入・清潔な飼育環境・不在時の備えが整っていれば、信頼される飼い主と判断されます。

たとえば、

- 引っ越し予定がない

- 近隣に動物病院がある

- ペット可物件である

といった条件を具体的に提示できれば、性別による差はほとんどなくなります。

「命を預かる」という覚悟をもって準備を進めることこそ、保護猫との出会いを叶える第一歩なのです。

保護猫の譲渡の条件【まとめ】

保護猫の譲渡条件は厳しく見えますが、猫を幸せに育てるための基準でもあります。

一人暮らしでも「信頼できるサポート体制」や「誠実な飼育計画」を示すことで、譲渡が認められる可能性があります。

猫と安心して暮らすための準備を整え、良いご縁をつかみましょう。