夜中に「アォーン」と鳴き続ける保護猫。

静かにしてほしい気持ちと、かわいそうという思いの間で悩みますよね。

でも、その鳴き声は「怖い」「寂しい」といった心のSOSかもしれません。

この記事では、保護猫がずっと鳴いている・夜泣きが激しいときの原因を年齢別に解説し、安心できる環境づくりと、信頼を深めて静かに眠れるようになるまでのプロセスを紹介します。

保護猫がずっと鳴いてる「アォーン」は何を意味するの?

保護したばかりの猫が、昼夜を問わず「アォーン」「ミャーミャー」と鳴き続ける。

優しく声をかけても止まらず、夜中になると特に激しく鳴く――そんな状況に戸惑っていませんか?

でも安心してください。

保護猫がずっと鳴いているのは、あなたを困らせたいからではなく、不安と恐怖からのSOSです。

猫にとって「鳴く」という行動は、言葉の代わり。

特に「アォーン」と長く響く声は、母猫や仲間を呼ぶときに使う“助けて”のサインなのです。

外の世界で必死に生きてきた猫ほど、人の家という密閉された空間に強い恐怖を感じます。

その結果、「ここはどこ?」「仲間はどこ?」と鳴き続けてしまうのです。

多くの人が「猫は夜行性だから夜中に鳴く」と思いがちですが、実は誤解です。

猫も安心していれば夜は眠ります。

ただ、落ち着けない環境や不安があると、夜間に鳴きやすくなるだけなのです。

つまり――

保護猫の「アォーン」は、「怖い」「ひとりが嫌だ」「どこにいるのかわからない」といった心の不安の声。

まずは叱らず、静かに受け止めてあげましょう。

年齢別で違う!保護猫が鳴き続ける主な原因

保護猫がずっと鳴いているとき、その理由は年齢によって異なります。

「子猫」「成猫」「老猫」では、体の状態も心の感じ方もまったく違うため、同じ“鳴き声”でも意味はさまざまです。

ここでは年齢別に考えられる主な原因と、落ち着かせるためのポイントを紹介します。

子猫の場合(生後〜数ヶ月)

保護されたばかりの子猫がずっと鳴いているのは、母猫や兄弟を探しているからです。

「アォーン」「ミャーミャー」といった高い声は、寂しさや不安の表れ。

生まれてからしばらくの間、母猫の体温や心音の中で過ごしてきた子猫にとって、知らない場所で一匹きりになるのは、とても心細いものです。

また、子猫は体温調整が苦手で、少しの寒さでも鳴くことがあります。

さらに、自力で排泄できない月齢では、おしっこが溜まってお腹が張り、痛みから鳴くこともあります。

対策

・柔らかい毛布やタオルを丸めて、母猫代わりにする

・中に湯たんぽやぬるま湯入りペットボトルを入れて温める

・飼い主の匂いがついた服やタオルを一緒に入れる

・排泄ができていない場合は、ティッシュで優しく刺激してあげる

そして、絶対に避けたいのが“牛乳”。

人間用の牛乳はお腹を壊しやすく、下痢や脱水を起こす危険があります。

必ず猫用のミルクを与え、飲ませるときは仰向けではなく腹這いの姿勢で。

母猫の授乳姿勢に近いほど安全です。

成猫の場合

成猫の保護猫が「アォーン」と鳴くのは、縄張りの不安と発情期の影響が考えられます。

特に野良出身の猫にとって、家の中というのは“自分の匂いがしない未知の場所”。

外の音や人間の匂いに敏感に反応し、「ここは安全なのか?」「仲間はどこ?」という不安から鳴き続けます。

また、避妊・去勢をしていない場合は発情による夜鳴きの可能性もあります。

発情期の鳴き声は長く響き、しっぽを上げたり転がるような仕草を伴うのが特徴です。

対策

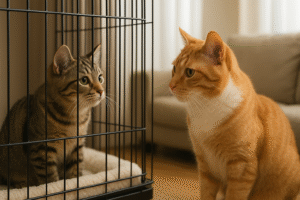

・初期はケージに毛布をかけ、落ち着ける“巣”を作る

・飼い主の匂いがついた寝床やトイレ砂を置く

・発情期が原因なら、獣医で避妊・去勢を相談する

・無理に触れず、静かに声をかけて距離を詰めない

人間から見ると“静かにしてほしい”と思うかもしれませんが、成猫にとっての「アォーン」は“ここがまだ自分の家じゃない”という心の叫び。

慣れるまでは時間をかけ、信頼関係を築くことが大切です。

老猫の場合

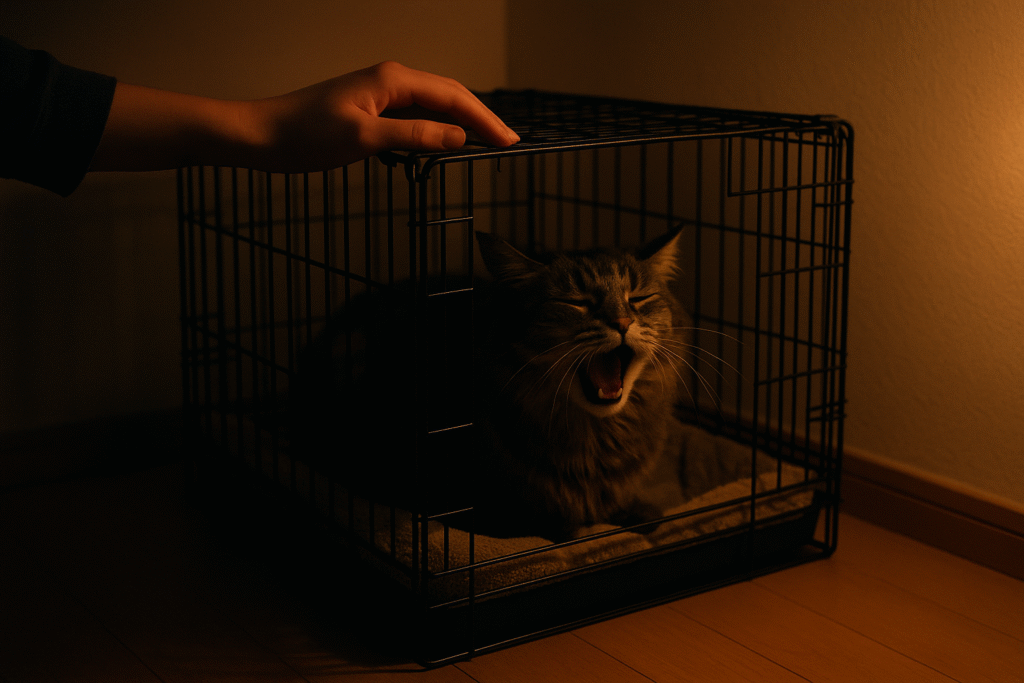

老猫の保護猫が夜中に鳴き続ける場合、視力・聴力の低下や認知症が原因のことがあります。

暗闇の中で方向が分からず、不安で鳴いてしまうケースです。

また、体の痛みや関節の違和感があるときも、夜鳴きが増える傾向があります。

対策

・常夜灯をつけ、真っ暗にしない

・寝床を一定の位置にして、動線を変えない

・優しく声をかけながら撫でてあげる

・認知症が疑われる場合は、獣医に相談し薬の使用も検討

老猫は特に、静かな夜にひとりでいると強い不安を感じます。

「そばにいるよ」と小さく声をかけてあげるだけでも、心が落ち着く子は多いです。

保護猫の夜泣き「アォーン」が止まらない時の対策

環境づくり

夜中に「アォーン」「ミャー」と鳴き続ける保護猫を見ていると、「静かにして」「眠れない」と思う一方で、「何かしてあげたい」と胸が痛みますよね。

でも、夜泣きを止めるには“静かにさせる”のではなく、“安心させる”ことが大切です。

保護猫は、慣れない環境で強いストレスを感じており、その不安を声で発散しています。

ここでは、夜泣きを和らげるためにできる具体的な環境づくりを紹介します。

寝床と温度を整える

まず、猫が安心して休める寝床を作ることが最優先です。

人間のベッドの横に寝かせたり、部屋を広く開放するのは一見優しそうに見えますが、保護直後の猫にとっては広すぎる空間が逆にストレスになります。

最初のうちは、ケージを利用して“安全な巣穴”を作ってあげましょう。

ケージの半分に布をかけて暗くし、もう半分には水・ごはん・トイレを設置します。

外からの刺激を減らすことで、落ち着いて眠りやすくなります。

また、室温は25〜27度前後を目安に。

寒すぎても暑すぎても猫は鳴きやすくなります。

冬は湯たんぽや猫用ヒーター、夏はひんやりマットを活用しましょう。

そして、もうひとつのポイントは「飼い主の匂い」です。

新品の毛布ではなく、あなたが使っていたタオルや服を入れてあげると、「この匂いは安心できる」と感じてリラックスします。

これは“匂い慣れ作戦”として多くの保護猫に効果があります。

「かまいすぎ」も逆効果

可哀そうでつい抱っこしたくなったり、鳴いたらすぐに駆け寄ってしまう――

気持ちは分かりますが、これは逆効果になることもあります。

猫は学習能力が高く、「鳴けば来てくれる」と覚えてしまうと、安心のために繰り返し鳴くようになります。

結果的に夜鳴きが長引くことも少なくありません。

まずは安全な環境が整っているかを確認し、問題がなければあえて反応せず見守りましょう。

静かになった瞬間に優しく声をかけたり、おやつを与えたりすると、「落ち着いたら良いことがある」と学習していきます。

“構わない優しさ”を心がけることが、信頼関係の第一歩です。

無理に触らない・叱らない

「うるさい!」と怒鳴る、ケージを開けて無理やり抱く、手を伸ばす――

これらは絶対に避けましょう。

保護猫にとっては恐怖体験になり、人間不信を強めてしまいます。

特に過去にトラウマを持つ猫は、怒鳴り声や急な手の動きに強い恐怖を覚えます。

一度信頼を失うと、再び心を開くまで何ヶ月もかかることも。

鳴き声が激しくても、できるだけ穏やかな声で「大丈夫」「ここにいるよ」と話しかけてください。

あなたの声のトーンやテンポが、猫にとって安心材料になります。

信頼関係ができると鳴き声は自然に減る

保護猫の「アォーン」は、恐怖や孤独から発せられる“心の声”です。

しかし、あなたと過ごす時間が増え、安心を覚えるようになると、その鳴き声は少しずつ穏やかに、やがて静かになっていきます。

猫はもともと“環境と人”に非常に敏感な動物です。

「安全な場所だ」と分かれば、鳴く必要がなくなります。

だからこそ、夜泣きを完全に止める近道は、「静かにさせること」ではなく「信頼を育てること」なのです。

最初の1週間は“見守り期間”と割り切る

保護直後の猫は、まだあなたを「知らない生き物」として見ています。

この段階で近づきすぎると、逆に警戒を強めてしまうことがあります。

最初の1週間ほどは、“鳴いて当たり前”と考えて見守るのが大切です。

ごはんを食べ、トイレをし、少しでも眠れるようになったら、それがすでに「信頼の芽」です。

焦らず、静かに生活リズムを合わせていきましょう。

穏やかな声と日常のルーティンが安心を生む

猫は声のトーンや動作をよく覚えています。

毎日同じ時間にごはんをあげ、同じ声で「おはよう」「おやすみ」と声をかけるだけで、猫は“この人と過ごす時間は安全だ”と感じます。

また、掃除・ごはん・寝る時間のパターンが一定だと、猫の中でも安心感が育ちます。

反対に、頻繁に環境を変えたり、大きな音を立てたりすると、不安がぶり返して鳴きやすくなります。

少しずつ「甘える」行動が増えたら成功

鳴き声が減るころには、保護猫からのサインが変化していきます。

あなたの近くで寝転ぶ、背中を見せて座る、静かに目を細める――これらはすべて「信頼」の証。

やがて、夜中の「アォーン」は小さな「ニャー」に変わり、最終的には静かに眠るようになります。

この変化は、環境ではなくあなたとの関係によって生まれるものです。

焦らず、日々の積み重ねを大切にしていきましょう。

やってはいけないNG対応まとめ

保護猫が夜中に「アォーン」と鳴くと、眠れない夜が続いてしまい、飼い主の方も心がすり減ってしまうものです。

しかし、焦って誤った対応をしてしまうと、猫の不安を増長させ、関係がこじれてしまうこともあります。

ここでは、夜泣きが激しいときに絶対に避けたいNG行動を整理しておきましょう。

怒鳴る・叩く・無理に静かにさせようとする

「うるさい!」「静かにして!」と声を荒げるのは厳禁です。

保護猫はまだあなたを信頼しておらず、その声を“怒り”や“攻撃”と受け取ります。

結果として「この人は危険」と感じ、さらに鳴き声を強めたり、隠れて出てこなくなったりします。

また、ケージを叩いたり、手で押さえつけて静かにさせるのも絶対にNGです。

それは猫にとって“再び怖い目に遭った”という記憶として残り、トラウマになります。

信頼関係の修復には長い時間がかかってしまいます。

過剰な添い寝・抱っこでの甘やかし

「かわいそうだから」と、夜鳴きのたびに抱っこしたり、布団に入れて寝かせてしまうのも要注意です。

一時的には安心しますが、「鳴けば来てくれる」と覚えてしまい、夜泣きが長期化する原因になります。

特にまだ環境に慣れていない時期は、距離を保った優しさが大切です。

ケージ越しにそっと声をかける程度に留め、猫が自分のペースで近づける余白を残しておきましょう。

照明を完全に消す・音を流し続ける

真っ暗な部屋は、視力の衰えた猫や老猫にとって不安を増やす要因になります。

夜間は常夜灯を点けて、ぼんやりと明るさを保ちましょう。

また、「テレビをつけっぱなしにして寂しさを紛らわせる」という方法もおすすめできません。

突然の音や光が逆にストレスとなり、鳴き声を悪化させるケースもあります。

“静けさ+柔らかい明るさ”が夜泣き対策の基本です。

ケージを開放して自由にさせる

「狭いところが嫌なのかも」と思い、夜中にケージを開けて自由にさせてしまう方も多いですが、慣れていない猫にとって広い空間は“逃げ場のない恐怖”になります。

落ち着くどころか、物陰に隠れてさらに鳴き続ける結果になりかねません。

ケージは“閉じ込める場所”ではなく、“安心できる巣”です。

しばらくは安全な小さな世界を保ち、少しずつ行動範囲を広げていくようにしましょう。

安心できるまでの期間と飼い主の心構え

「いつまで鳴くんだろう…」

「もう慣れてくれてもいいのに」

と感じてしまうのは自然なことです。

しかし、保護猫が人間の家で心から安心するまでの時間には個体差があり、数日で落ち着く子もいれば、数ヶ月かかる子もいます。

鳴き声が落ち着くまでの期間を「慣れるスピード」として焦ってしまうと、猫もその焦りを敏感に感じ取ります。

大切なのは、鳴き止ませることではなく、「鳴かなくても安心できる環境」を作ることです。

時間をかけて“安全”を教えていく

保護猫にとって、あなたの家は「昨日まで知らなかった世界」です。

家具の匂い、人の足音、電化製品の音――どれも初めて体験するもの。

それらに少しずつ慣れ、危険ではないと理解できるようになるまでには、やはり時間が必要です。

人の手からごはんを受け取れるようになり、ケージから出てきて部屋を探索し始めたら、それはもう立派な進歩。

たとえ夜に少し鳴いたとしても、恐怖心が薄れつつあるサインと受け止めましょう。

「静かになる」より「信頼される」を目指す

多くの飼い主が「鳴き止ませる方法」を探しますが、実は目的を変えることがポイントです。

“静かにさせたい”ではなく、“信頼してもらいたい”と考えると、接し方が自然に優しくなります。

焦らずに生活のリズムを共有し、「おはよう」「ごはんだよ」「おやすみ」といった穏やかな声かけを続けましょう。

やがて猫は、「この声が聞こえる=安心できる時間」と認識していきます。

飼い主も休息を大切に

夜鳴きが続くと、どうしても飼い主側も疲れてしまいます。

寝不足やストレスは、結果的に猫への接し方にも影響してしまうため、無理は禁物です。

可能であれば寝室を分けたり、耳栓を利用するなどして、あなた自身も休める環境を作りましょう。

「あなたが穏やかであること」――それが、猫にとって最も安心できる要素です。

まとめ

保護猫の「アォーン」という鳴き声は、不安や孤独、発情、老化など“何かを訴えるサイン”です。

叱らず、焦らず、安心を積み重ねることで、鳴き声は自然に落ち着いていきます。

あなたの優しさが、猫にとっての“本当の安心の音”になります。

関連記事では「保護猫のトライアル期間」も紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。