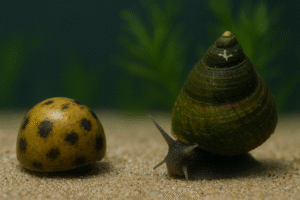

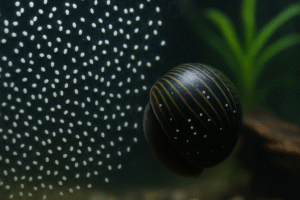

石巻貝はコケ取りの名手ですが、水槽に残る白い卵が美観を損ねてしまうことがあります。

本記事では「石巻貝の卵を除去する方法」と「そもそも卵を産ませない工夫」の両方を解説し、快適で見た目の良い水槽管理をサポートします。

石巻貝の卵について知ろう!

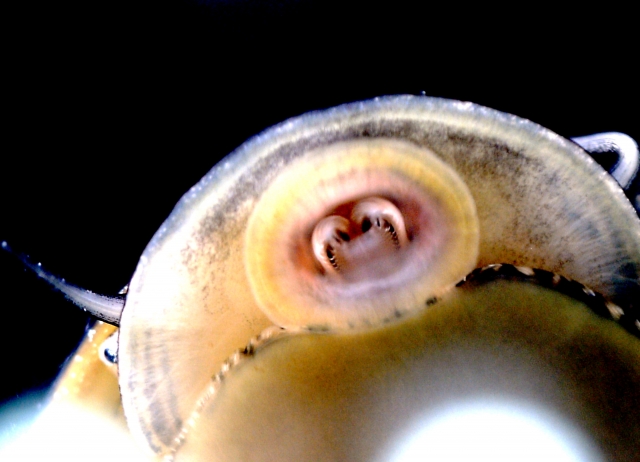

石巻貝の卵は白いゴマ粒状の形で、春から夏にかけて大量に産み付けられます。

石巻貝の卵嚢には100個の卵が入っていると言われるため、その数を水槽内のあちらこちらに産み付けられると、場合によっては目障りになります。

水質の変化によって産卵することもあり、産卵周期は1週間に1回ほどです。

産み付けられた卵は他の生体に捕食されて無くなるということがありません。

唯一トーマシーという熱帯魚は石巻貝とその卵を捕食するそうですが、混泳する魚を選ぶため、全ての水槽に当てはまるわけではありません。

メスだけでも産卵しますがその場合は無精卵のため、孵化はしません。

その卵が有精卵の場合は環境が整えば孵化しますが、水槽内が淡水の場合はそのまま成長することは出来ないようです。

最も飼育している水槽で困るのは、卵の白い粒が大量にこびりついて美観を損なわれることでしょう。

自然になくなることがないので、どうしても人手が必要です。

そこで卵対策を考えることになるわけです。

石巻貝の卵が増えても個体数は増えない?

石巻貝は環境が整うと淡水水槽でも卵を大量に産み付けますが、それがそのまま個体数の増加につながるわけではありません。

まず、石巻貝はメスだけでも無精卵を産むため、水槽に見える白い卵の多くは孵化しません。

さらに、有精卵であっても淡水環境では稚貝が育つことができず、生き残るには汽水(淡水と海水が混ざった水)が必要です。

つまり、淡水水槽で卵がどれだけ増えても石巻貝が爆発的に増えることはありません。

実際には個体数は繁殖で維持されず、寿命によって減っていく一方です。

結果として残るのは卵の殻だけであり、水槽の景観を損ねるのが最大の悩みとなります。

【対策1】石巻貝の卵を除去する

石巻貝の卵は非常に硬く、表面に強力に接着されているため、指先でこすった程度では全く剥がれません。

そのため、しっかりとした道具を使って根気強く削り取る必要があります。

水槽用のスクレーパー

最も一般的なのは、市販されている水槽用のスクレーパーです。

専用に設計されているためガラス面を傷つけにくく、力を入れても安定して卵を剥がせます。

家庭にある道具で代用する場合は、割りばしやプラスチック製の定規など、ある程度の硬さがありつつもガラスを傷つけにくいものを選ぶと安心です。

これらを使って地道に削り取れば、ガラス面に産み付けられた卵は比較的きれいに除去できます。

付着位置によって異なる対処法

一方で、卵が付着している場所によっては難易度が大きく変わります。

水草の場合

水草に付いてしまった場合、柔らかい葉や茎を傷めずに卵だけを取り除くのはほぼ不可能です。

そのため、水草ごと切り取るか、思い切って処分するしかありません。

岩や流木の場合

また、岩や流木などの凹凸がある素材に産み付けられた場合も非常に厄介です。

スポンジや歯ブラシでは歯が立たず、金属製のブラシを使って削り取るしかないケースが多いです。

しかし、この方法では卵の跡が白く残ってしまうことが多く、完全に元通りの見た目に戻すのは難しいのが現実です。

つまり「卵をきれいに完全除去する」のは簡単ではなく、どうしても跡が残ってしまうことが飼育者にとって大きな悩みとなります。

掃除のたびに気になるようであれば、石巻貝の飼育数を見直したり、卵を産みにくい環境を工夫したりすることも視野に入れる必要があるでしょう。

【対策2】石巻貝の卵を産ませないようにする

石巻貝は一匹だけでもそれがメスだとしたら、あとは環境が整えば卵を産むことが出来ます。

産ませないようにするには、石巻貝の住みにくい水質に管理することで卵を産むことを回避することが出来ます。

水槽環境を調整する

石巻貝は、水質や環境が整うと自然に産卵を始めます。

特に水温が高めで、餌となる苔やバイオフィルムが豊富にあると産卵が活発化しやすくなります。

そのため、あえて水温をやや低めに管理したり、苔の発生を抑えるよう水槽をこまめに掃除することで、卵の産み付けを減らすことが可能です。

ただし、極端に不適切な環境にしてしまうと石巻貝自体が弱ってしまうため、あくまで「産卵を促さない程度」の調整が理想です。

オス・メスの組み合わせに注意する

石巻貝はメス単体でも無精卵を産むため「卵ゼロ」にすることは難しいですが、オスとメスを一緒に入れると有精卵の可能性が高まり、繁殖リスクが上がります。

完全に卵を避けたい場合は、性別を判別できる範囲でオスのみ、もしくは単体飼育にしておくと安心です。

性別判定は難しい部分もありますが、体格や殻の形状からある程度の目安をつけられるとされています。

他のコケ取り生体と役割分担する

どうしても石巻貝の卵が気になる場合は、石巻貝に頼りすぎず他のコケ取り生体を導入するのも一つの方法です。

オトシンクルスやフネアマガイなどは繁殖条件が限られているため、卵で悩まされることが少なく、景観を損ねずにコケ対策を分担してくれます。

水槽のレイアウトや相性を考慮しながら組み合わせると、より快適な飼育環境を保つことができます。

【対策3】石巻貝の卵を放置・いっそ育ててみる

水槽内が淡水の場合、孵化しても生きられないため、諦めてそのままにし、水の入れ替えなどの時に改めて取り去る。

但し、石巻貝の産卵の環境が整っている水槽では、繰り返し卵が産み付けられることになります。

掃除をしても卵の跡が残って、水槽の景観は元通りにはならないほどです。

もしそれが飼育の負担になるなら、石巻貝の飼育自体を検討することも必要かもしれませんね。

実はまったく不可能ではありません。

孵化する条件が整えば石巻貝の卵も孵化して、稚貝に育てることが出来ます。

石巻貝の卵が入っている水槽の水を汽水と同じ条件にして1か月ほど様子をみてみましょう。

繁殖成功となればまた違った楽しみが増えますね。

トーマシーを導入するのはNG?

スネール貝🐚でお困りならコチラ🐟

— AQUASHOP wasabi (アクアショップワサビ) (@AQUASHOPwasabi) August 26, 2024

あっという間に水槽内の貝を駆逐してくれます😊

しかも人工飼料もよく食べるので貝が居なくなっても餓死しないお利口さんのトーマシー😍

ただし小さいエビも大好物なので、ミナミやレッドビー水槽には使えませんが😅#トーマシー #シクリッド #水草水槽 #スネール pic.twitter.com/xXZ42gmC4B

前述しましたように唯一、トーマシーという熱帯魚は石巻貝の卵をついばむことがあります。

実際に小型のスネール退治で有名な魚であり、石巻貝の卵も一部は食べてくれるのは事実です。

ただし、卵は非常に硬くガラス面などに強固に付着しているため、すべてをきれいに取り除くほどの効果は期待できません。

さらに、トーマシーは卵だけでなく石巻貝そのものを捕食してしまうこともあります。

苔取り役として石巻貝を飼育している場合、貝まで減ってしまうのは本末転倒です。

そのため「卵を食べてくれるから」と安易に導入するのはおすすめできません。

あくまでトーマシーを観賞魚として飼いたい場合に、副次的に卵も減らしてくれる、と捉えるのが現実的でしょう。

石巻貝の卵対策について【まとめ】

石巻貝の卵は一度産み付けられると完全に除去するのが難しく、美観の悩みの種になりがちです。

除去方法を理解するだけでなく、環境管理や生体選びで予防することも大切です。

水槽の目的やレイアウトに合わせて石巻貝を活用し、他の苔取り生体との組み合わせも検討しながら、バランスの取れた水槽管理を目指しましょう。