石巻貝が水槽内で動かなくなっていると「死んでしまったのでは?」と不安になりますよね。

実際には一時的に休んでいるだけの場合や、水質や混泳相手の影響で殻にこもっているだけのこともあります。

本記事では石巻貝が動かないときに考えられる原因と、飼育者が確認すべきポイントをわかりやすく紹介します。

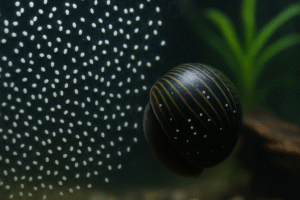

石巻貝は元々どの位動くの?

活発に動くのは夜が中心

石巻貝は夜行性のため、昼間はあまり動かず、水槽のガラス面や流木にじっと張り付いていることが多いです。

しかし、照明が落ちて暗くなると一気に活発に動き回り、水槽の壁や底をゆっくり這うように移動します。

昼間に「動かない」と感じても、実際には夜間にしっかり活動しているケースがほとんどです。

1日の移動距離は意外と長い

石巻貝は見た目に反して意外と行動範囲が広く、1日かけて水槽全体を回ることもあります。

スピードはゆっくりですが、よく観察すると昨日いた場所から大きく移動していることに気づくはずです。

特にコケが多いガラス面では、餌を食べながら少しずつ進んでいきます。

動かない時間も多い

とはいえ、石巻貝は常に動いているわけではありません。

殻に閉じこもって休んでいる時間も多く、数時間〜半日ほどほとんど動かないこともあります。

初心者の方は「死んでしまったのでは?」と不安に思うかもしれませんが、触れてみて殻の奥にしっかり身が入っている場合は問題ないことが多いです。

石巻貝が動かないときによく見られる場所

ガラス面に張り付いたまま

最も多いのは水槽のガラス面に張り付いたまま動かないパターンです。

とくに水槽の下部や隅の方に止まって休んでいることがあり、初心者は死んでしまったように感じるかもしれません。

底砂や流木の陰

石巻貝は砂や流木の陰に潜り込み、数時間〜半日ほどじっとしていることもあります。

隠れて動かない場合は、外敵から身を守っている、あるいは餌が少なく体力を温存している可能性があります。

水槽の上部や水面付近

水質が悪化したり酸素不足になると、水槽の上の方に移動し、ガラス面や水面近くにじっと張り付くことがあります。

この場合は環境の問題が原因であることが多く、水替えやエアレーションの強化が必要です。

他の魚にくっついて動かないことはある?

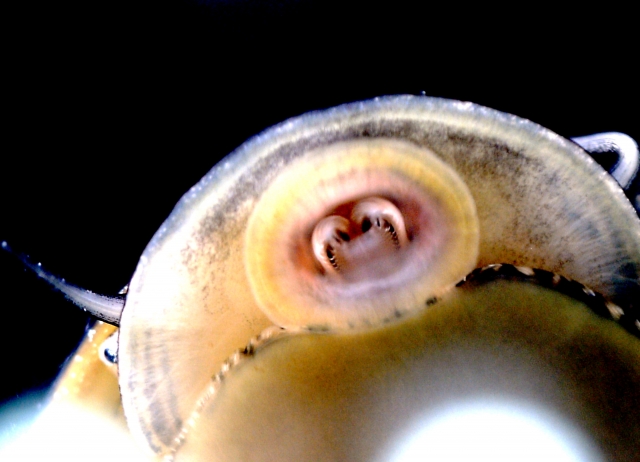

石巻貝は水槽内でガラスや流木に張り付くことが多いですが、基本的に「魚の体にくっついて動かない」という行動は見られません。

吸盤のように強く吸い付く構造ではなく、石やガラスのような硬い表面に足を広げて体を固定するためです。

ただし、魚が石巻貝に自ら近づいて体をこすりつけるように泳ぐ場合はあります。

これは石巻貝が動かない時に魚が“体当たり”しているだけで、石巻貝が魚にくっつくわけではありません。

もし魚が石巻貝に長く絡みついているように見えたら、実際には魚が弱って沈んでいる可能性や、死んでしまった魚の体に石巻貝が餌として集まっているケースを疑うべきです。

石巻貝が動かない時に次のようなことはありませんか?

寝ている

水槽内の餌が足りなかったり、他の生体に刺激されて殻に籠ってしまうこともあります。

その様子が寝ているように見えるのかもしれません。

餌が足りない水槽の場合、砂にもぐることもあります。

立ち上げたばかりの水槽は苔が生えておらず、石巻貝にとって餌が足りない状態です。

共に導入している生体の食べ残しの餌がないと餓死する事もあります。

冬眠している

石巻貝は水温10度くらいから活動します。

自然界の石巻貝は冬超しのため殻に籠り、ある意味冬眠しますが、水槽飼育の場合は考えにくいでしょう。

反対に水温が30度を超えるような高温の場合も殻に籠る場合があります。

死んでしまった

動かない個体を拾って中を見たら空になっていたり、腐敗臭がするという場合は死んでいます。

殻の奥に入り込んでいるだけということもあるのでよく確認してみましょう。

石巻貝が動かないときのチェックポイント

水質検査をしてみる

石巻貝は特に水質の変化に敏感で、pHの急変やアンモニア濃度の上昇などが原因で動かなくなることがあります。

市販の水質検査キットを使えば、pHや亜硝酸・硝酸塩の値を簡単に確認できます。

検査を習慣にすることで、石巻貝の異変を早期に察知できるでしょう。

他の生体からの攻撃に注意

同じ水槽内に肉食性の魚や、貝をつつく習性を持つ魚がいる場合、石巻貝は身を守るために長時間殻に閉じこもることがあります。

特にベタやフグ類は貝を攻撃することが知られています。

混泳相手の種類を見直すことも重要です。

購入直後は環境変化に弱い

ショップで購入したばかりの石巻貝は、輸送や水質変化のストレスで動きが鈍くなることがあります。

この場合は急いで死んだと判断せず、時間をかけて水合わせを行い、静かな環境で様子を見ると元気を取り戻すこともあります。

石巻貝を飼育するために注意すること

水質変化に注意し酸性に傾かないようにする

水質が酸性に傾いていると、石巻貝の殻を溶かすなど生体に負担がかかります。

よくある失敗の例としては、水替えの際に極端に酸性になっているのに気づかずに、入れてすぐ死んでしまうこともあります。

水槽内でひっくり返っていたら、元の体制にもどす

石巻貝は自力で体制を変えられません。

もし何かの原因でひっくり返っているのを見つけたら、すぐに元の体制にしてあげましょう。

放置するとそのまま死んでしまいます。

ヒーターを使用している場合

ヒーターに張り付いて焼け死んでしまうことがあります。

ヒーターカバーなどを設置すると事故を防ぐことが出来ます。

脱走することがある

石巻貝は夜行性傾向にあり、暗い時間帯に活発に動き回ります。

水のない場所でも進んでしまい、乾燥を避けるために殻を閉じてしばらくは生息しますが、あまり長い時間その状態が続くと死にます。

石巻貝を長生きさせるには

石巻貝の寿命は1年です。

適切な水質・水温になるよう丁寧に管理することが基本です。

もともと自然界の石巻貝は汽水域で生活する生物です。

自分で川から捕獲して水槽に入れる場合は、その川のPhに合わせた水質にしなければ個体に負担がかかります。

特にペットショップなどで購入してきた場合、その個体が自然界から捕獲したものだったとしたら、海に近い所で取ったのか、川に近い方で取ったのかにより、水合わせを慎重にする必要がある個体なのかもしれません。

寿命よりはるかに早く死んでしまった場合は、水質が合わずに弱っていたということも考えられます。

水合わせをしっかりしましょう。

水質管理も意識しましょう

水温が高くなり酸素不足になると水槽の上の方に移動します。

水質の悪化でも水槽の上の方に移動してきます。

石巻貝が水槽の上の方に移動してきたのは水質に問題があると判断して、水替えするなど水質改善をすると良いでしょう。

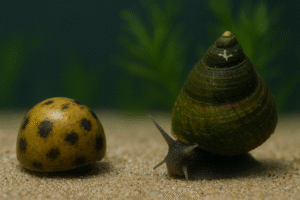

石巻貝を入れる水槽は?

アクアリウムなどの水草水槽は弱酸性の水質になるため、石巻貝飼育には向きません。

美しい水草を多種鑑賞したい、弱酸性の水質が合う生体を飼育したい場合は、石巻貝ではなくタニシなどの巻貝類を選んだ方が良いかもしれません。

石巻貝を飼育することの目的と、飼育環境が合わないことは生体への負担が大きいですから。

石巻貝が動かない原因と対策方法【まとめ】

石巻貝が動かないときは、まず「水質」「水温」「混泳環境」「寿命」のいずれかを疑うのが基本です。

焦って処分するのではなく、しっかり確認すれば回復するケースも少なくありません。

今回紹介した原因と対策を意識しながら、大切な石巻貝を長生きさせてあげましょう。