「石巻貝とタニシはどちらを水槽に入れるべき?」と迷ったことはありませんか。

本記事では両者の違いを分かりやすく解説し、苔掃除や水質浄化など目的別におすすめの選び方を紹介します。

石巻貝とタニシの違いとは?

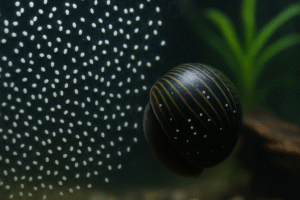

石巻貝の特徴

石巻貝は日本の河口や沿岸部に生息する巻貝で、アクアリウムのコケ取り要員として非常に人気があります。

殻の形は半球状で2〜3cmほど、黄褐色や黒褐色に斑点模様が入る個体も多く見られます。

最大の特徴は、ガラス面や石、水槽内の硬い部分に生える茶ゴケや緑ゴケを効率よく食べてくれる点で、水草は食害しないため水草水槽との相性も良好です。

ただし繁殖には汽水が必要なため、淡水水槽内では卵を産んでも孵化しません。

寿命は1年前後と短く、またひっくり返ると自力で起き上がれずそのまま死んでしまうこともあるため注意が必要です。

弱酸性や高水温に弱いので、水質管理や補充をしながら飼育するのがポイントとなります。

タニシの特徴

タニシは日本の田んぼや池、水路などに広く生息する淡水性の巻貝です。

殻はらせん状に巻いており、種類によって大きさは3〜8cmと比較的大きめです。

体内で卵を育て、稚貝の状態で産み落とす卵胎生をするため、繁殖力が強く水槽内でも数が急増しやすい特徴があります。

食性は雑食性で、苔だけでなく魚の食べ残しや有機物も食べるため、水質浄化に役立つといわれています。

さらに自力で起き上がることができるため、飼育の手間が少なく寿命も2〜3年と長めです。

ただし繁殖しすぎると水槽環境を圧迫したりフィルターに詰まる原因にもなるため、導入数の調整が重要になります。

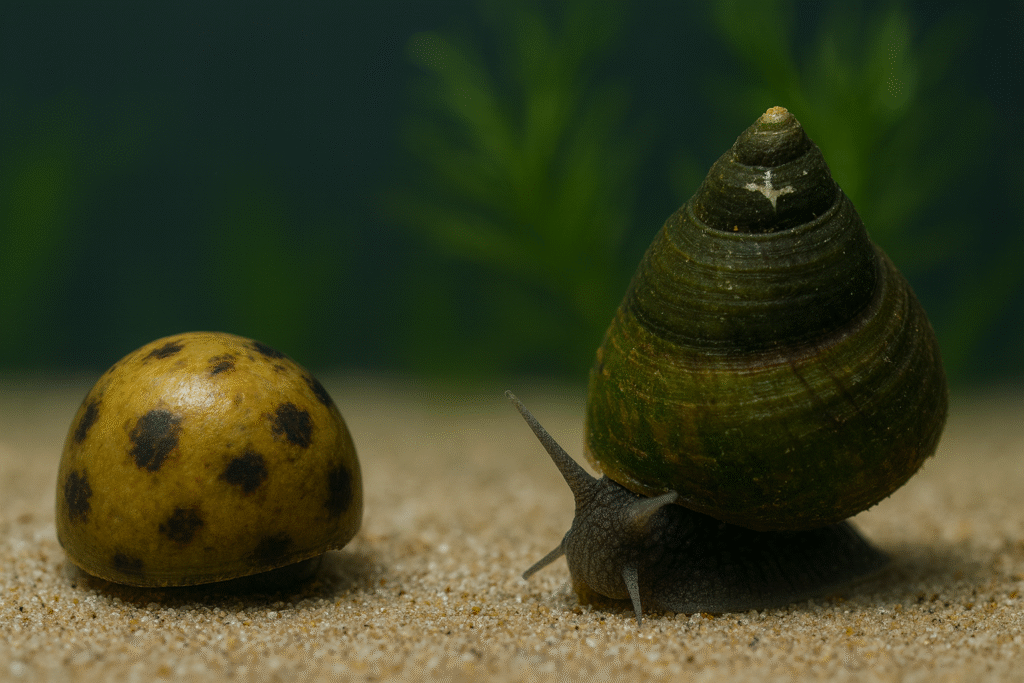

見た目が違う!

まず見た目で見分けられたら良いですよね。

石巻貝は黄褐色の丸い殻

石巻貝は殻の高さ、殻の直径とも20-25mmで半球形センチ位の黄褐色の丸い殻。

タニシはらせん状の殻

タニシは1-8㎝位の右巻きのらせん状の殻です。

本当は白色から茶褐色なんですが、藻などが着いて黒く見えることが多いです。

生息場所が違う!

石巻貝は淡水・汽水でも活動可能

石巻貝は本州中部以南の西太平洋の沿岸にいる淡水・汽水性の巻貝なので、淡水でも汽水でも活動できます。

ですが、石巻貝の卵は淡水と汽水の混ざった場所でしか孵化出来ず、水槽の中では繁殖が出来ません。

タニシは淡水のみ生息

一方タニシは、日本の田んぼや排水路など淡水のみで生息する巻貝で、オオタニシ・マルタニシ・ナガタニシ・ヒメタニシの4種が生息しています。

体内に卵を持って、稚貝が生まれてから体の外に産み出す卵胎生をします。

水槽の中でも繁殖できるほど繁殖能力が高いということなので、すぐ増える貝類というのはタニシだったんですね。

好きな餌が違う!

同じ巻貝の一種ですが、それぞれ好きな餌が違います。

石巻貝は苔が好き

石巻貝は水槽の内側、石などに生える茶ごけ、緑の苔が大好きです。

水槽の壁にいる時に見てみると、小さな口をぱくぱくと動かしながら苔の生えた壁面を食べ進むので、食べ跡でどこを移動したか分かるくらいです。

水草などについた苔や水草そのものを食べないので、水草の食害がない点は安心できますね。

タニシは魚の死骸や餌の食べ残しを食べる

タニシは魚の死骸や餌の食べ残しなども餌にします。

食べたときに体内に入った水も一緒にきれいにしてくれるので、水の浄化作用があると言われています。

飼うだけで水まで綺麗にしてくれるのは魅力的ですよね。

寿命が違う!

石巻貝の寿命は約1年

石巻貝の寿命は1年です。

しかも万が一転倒したら自力で起き上がれないため、そのまま帰らない貝になることも…。

見つけて助けてあげる必要があります。

石巻貝を入れてもすぐにいなくなってしまったのは、これらの要因もあるからなんですね。

かなりお世話が必要な印象です。

タニシの寿命は2~3年

タニシの寿命は2~3年あります。

自力で起き上がることもできるので、その点は手がかからず好印象ですね。

石巻貝とタニシはどちらを飼うのが向いている?

飼育の手軽さで比べる

石巻貝は繁殖しないため数が増えすぎる心配がなく、導入数を管理しやすい点が魅力です。

ただし寿命が短く、自力で起き上がれないなど弱点も多いので、定期的な補充や世話が必要になります。

一方タニシは寿命が長く、自力で起き上がれるため比較的手間がかかりませんが、繁殖力が高く放っておくと数が急増するリスクがあります。

水槽の目的で比べる

苔掃除なら石巻貝

「苔掃除」を最優先にするなら石巻貝が適しています。

水草を食害しないため、レイアウト水槽との相性が良いからです。

水の浄化ならタニシ

逆に「水の浄化」を重視するならタニシがおすすめです。

食べ残しや魚の死骸を処理し、水質をきれいに保つ補助的な役割を果たしてくれます。

初心者におすすめなのは?

初めて貝を導入する人には、数のコントロールが容易な石巻貝が向いています。

苔が目立つガラス面を短期間で掃除してくれるため、目に見える効果を実感しやすいでしょう。

ただし繁殖しないため長期的な維持には定期的に買い足しが必要です。

そして石巻貝で注意が必要なのは孵化はしないものの卵を大量に生んで水槽の美観を損なうリスクです。

逆に「繁殖しても良い」「掃除役より水質改善を重視したい」と考えるなら、タニシを選ぶのもありです。

石巻貝とタニシの混泳は可能?

石巻貝とヒメタニシの混泳は可能

石巻貝とヒメタニシの混泳は基本的に可能です。

他のタニシと比較してもサイズが最も石巻貝に近いので混泳しやすいです。

両方とも大人しい性格で他の生体を攻撃することはなく、同じ水槽に入れても直接的なトラブルは起きません。

ただし、いくつか注意点があります。

- 餌の競合

石巻貝は主にガラス面や石についたコケを食べ、ヒメタニシはコケに加えて餌の食べ残しや有機物も食べます。

食性がかぶる部分もあるため、コケが少ない水槽では十分な餌が行き渡らず、どちらかが弱ることがあります。 - 水質の違い

石巻貝は本来、汽水域も行き来できる種で弱酸性や高水温に弱い一方、ヒメタニシは淡水限定で比較的丈夫です。

両者が元気に暮らせるのは中性付近の水質+20℃前後の安定した環境になります。 - 繁殖の違い

石巻貝は淡水水槽内で繁殖できないため個体数は増えませんが、ヒメタニシは卵胎生で稚貝を産むため、条件が良いとどんどん増えてしまいます。

結果的に水槽のバランスが崩れる可能性があるため、ヒメタニシは数を制御する必要があります。

ヒメタニシ以外のタニシと石巻貝の混泳も可能

ヒメタニシ以外のタニシ(オオタニシ・マルタニシ・ナガタニシ)と石巻貝も混泳は可能です。

ただし、大きさの違いが大きいため、いくつかのポイントで注意が必要になります。

- 大きさの違い

オオタニシは殻長が5〜8cmに達する大型種で、水槽に入れるとかなり存在感があります。

石巻貝(2〜3cm程度)と比べると圧倒的に大きいため、狭い水槽ではスペースを圧迫することがあります。

マルタニシ・ナガタニシはオオタニシほど大きくはないですが、それでも石巻貝よりは大きめです。

石巻貝との直接的な争いはありませんが、水槽サイズが小さい場合は「タニシの存在感が強すぎてバランスを崩す」ことがあります。 - 餌の分配

タニシは雑食で食べ残しや有機物も処理しますが、石巻貝は苔を主に食べます。

どちらも苔を利用する点では競合するので、苔の量が少ない水槽だと石巻貝が餌不足になる場合があります。

そのため、人工飼料や補助餌を与える工夫が必要です。

石巻貝とタニシの違いとは?【まとめ】

石巻貝とタニシは似ているようで役割が大きく異なります。

苔取り重視なら石巻貝、水質改善や繁殖を楽しむならタニシといった形で目的に合わせて選ぶのがポイントです。

水槽のスタイルにあった貝を導入し、快適な環境づくりを目指してください。