ミナミヌマエビを飼育していると「牡蠣殻を入れると良い」と耳にすることがあります。

実際に牡蠣殻は水質をアルカリ性に傾ける効果を持ちますが、必須アイテムではありません。

本記事では、牡蠣殻の効果と注意点、さらに代替手段についても解説し、必要な場面を見極められるようにまとめました。

ミナミヌマエビに牡蠣殻を使う効果

そもそも、牡蠣殻を水槽に入れることでどのような効果が期待できるのでしょうか。

販売されているほとんどの牡蠣殻のパッケージには、「水をアルカリ性にする」と書かれています。

つまり、牡蠣殻にはpHを上げる効果があるのです。

牡蠣殻は、私たちが食用にしているカキ(牡蠣)の貝殻です。

ちょっと特殊な見た目をしていますが、カキは二枚貝の仲間で、アサリやハマグリと同じように2枚の貝をもっています。

この貝は炭酸カルシウムで構成されており、炭酸カルシウムには水をアルカリ性にする性質があるのです。

牡蠣殻の表面は細かな凸凹が無数にあるので、それらがバクテリアの住処となり、水質を良くする効果もありますが、主な効果はpHを上げること、と覚えておくといいでしょう。

また、牡蠣殻の主成分は前述の通り炭酸カルシウムです。

生き物によっては、牡蠣殻から直接カルシウムを補給することもあります。

似たような性質をもつ他の素材としては、サンゴ砂などが挙げられるでしょう。

ミナミヌマエビの好むpHについて

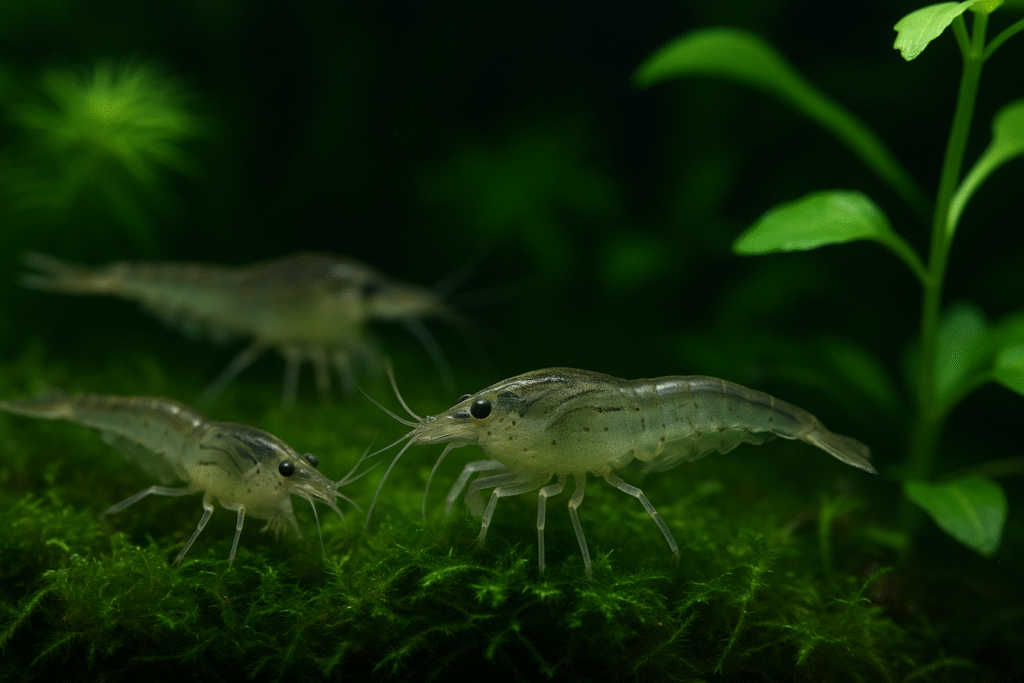

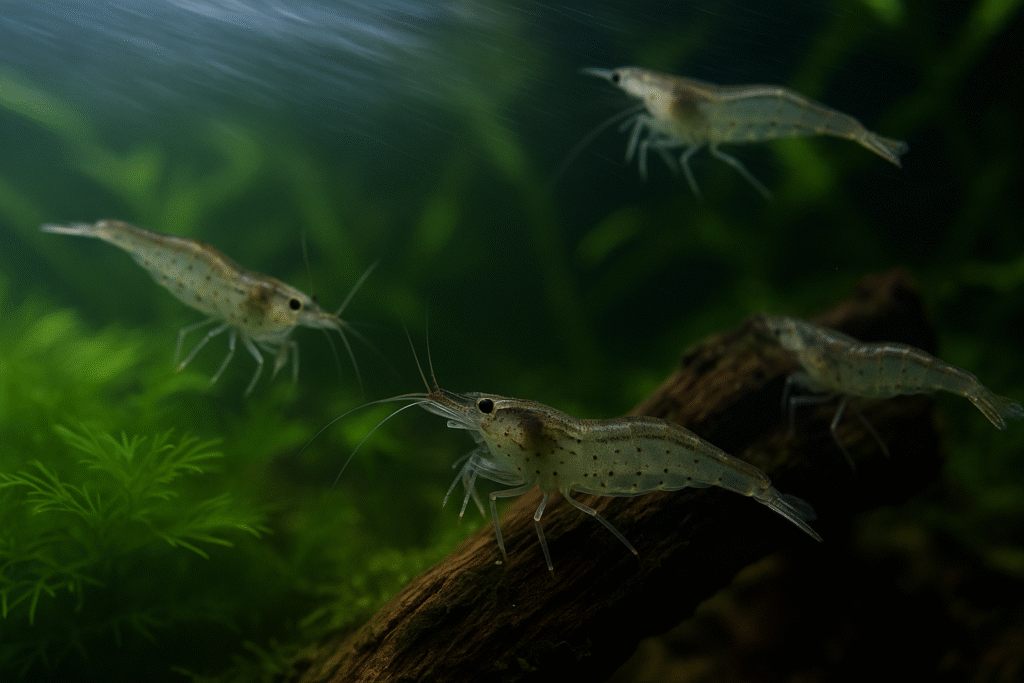

ミナミヌマエビは丈夫な淡水エビであり、pHの幅広い環境に適応できます。

一般的には pH6.0〜7.5前後 が快適な範囲とされ、弱酸性から中性、弱アルカリ性まで問題なく生きられます。

特に水草水槽ではソイルの影響でpHがやや酸性寄りになりますが、それでも元気に飼育できるケースが多いです。

ただし、pHが5以下の強い酸性環境や、pH8以上の強いアルカリ環境は長期的には体調を崩す原因になります。

外骨格の形成に必要なカルシウムの吸収効率が落ちたり、脱皮不全が起こることもあるため注意が必要です。

このため、日常的には水換えを通じて水質を安定させることが最も重要であり、牡蠣殻はあくまでpH低下が深刻なときの補助的な手段と考えるのがよいでしょう。

ミナミヌマエビの飼育で牡蠣殻は必要?

では、水質をアルカリ性に調整する牡蠣殻を、ミナミヌマエビの飼育で使うことはあるのでしょうか。

個人的には、ミナミヌマエビの飼育で牡蠣殻を使ったことは一度もありません。

まず、ミナミヌマエビはさほどアルカリ性の環境を好むわけではありません。

弱酸性から弱アルカリ性まで、幅広く適応する生き物です。

牡蠣殻を入れてpHを上げたからといって悪影響があるわけではありませんが、良い影響もないと考えています。

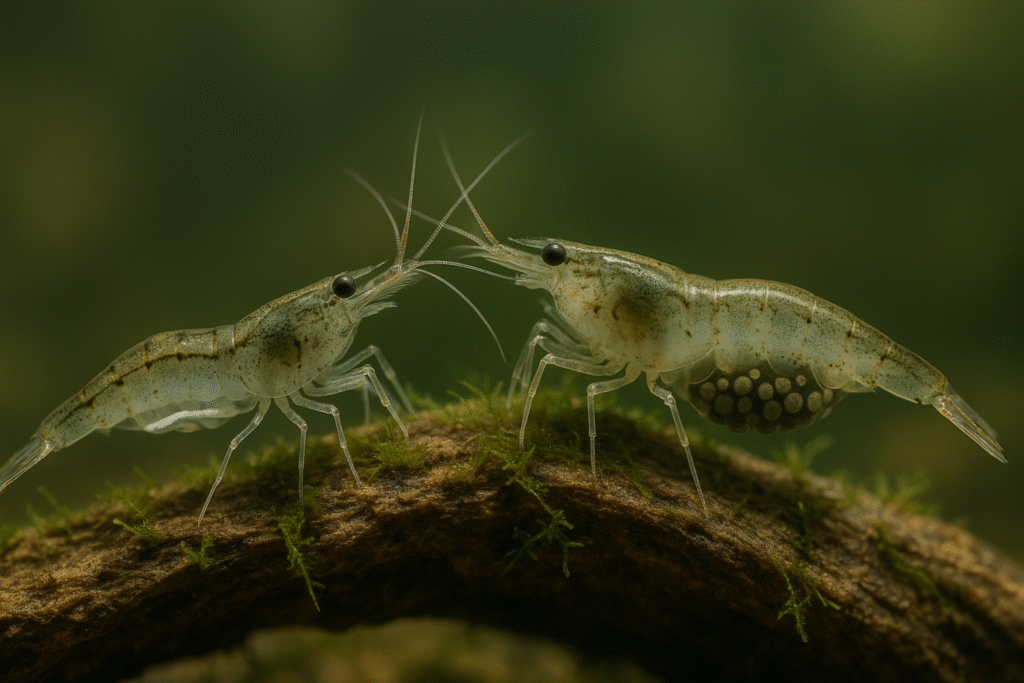

また、ミナミヌマエビの体は外骨格と呼ばれる硬い殻に覆われており、この外骨格の維持に炭酸カルシウムが必要とされています。

このため、牡蠣殻を入れれば、牡蠣殻の主成分である炭酸カルシウムがいい補給源になると思われますが、牡蠣殻で補給しなければいけないほど多くの炭酸カルシウムを必要としているわけではありません。

特に何もしなくても、ソイルやフードから補給できる分だけで十分だと思われます。

このため、「ミナミヌマエビのために牡蠣殻をわざわざ入れてあげよう」と思う必要はありません。

もちろん、同居している他の魚などのために牡蠣殻を入れても、ミナミヌマエビには特に影響はありません。

ミナミヌマエビの飼育水槽に牡蠣殻を使うときの注意点と代替手段

牡蠣殻を入れすぎるリスク

牡蠣殻は自然素材で安心といえますが、入れすぎると水槽内のpHが過度に上昇する可能性があります。

特に水量の少ない小型水槽では変化が急激に起こりやすく、ミナミヌマエビにとってかえってストレス要因になります。

また、pHが高すぎる環境は同居魚や水草の成長を阻害することもあるため、様子を見ながら少量ずつ使うことが大切です。

定期的な水質チェックの重要性

牡蠣殻を使用する場合は、必ず水質測定を並行して行いましょう。

pHだけでなく、硬度(GH・KH)にも影響するため、定期的なテストによって変化を把握することがトラブル防止につながります。

水換えをこまめに実施していれば牡蠣殻に頼る場面は少なく、あくまで補助的な位置づけで考えるのが適切です。

牡蠣殻の代わりになるアイテム

牡蠣殻と似た働きをするものに「サンゴ砂」「カットボーン(鳥用のイカの甲)」などがあります。

いずれも炭酸カルシウムを含んでおり、水をアルカリ性寄りに傾けつつカルシウム供給源にもなります。

ただし、どれも即効性はなく緩やかに作用するため、根本的な水質管理には水換えが最優先です。

牡蠣殻だけに依存せず、代替素材やメンテナンスと組み合わせて使うのが賢明でしょう。

どんなときにミナミヌマエビに牡蠣殻が必要?

それでは、ミナミヌマエビを飼育していて牡蠣殻が必要になる場面を考えてみましょう。

もっとも考えられるのは、水槽のpHが低くなりすぎる場合です。

特に水質調整剤や流木、マジックリーフなどを使っていないのにpHが5や4など低い値を示すのは、水槽内で硝酸塩が大量に生産されている、つまりバクテリアが分解したあとのカスが溜まった水替え不足の環境だと考えられます。

こういった環境では、水槽内の炭酸カルシウムが不足し、ミナミヌマエビの外骨格が脆くなってしまう傾向にあります。

また、低すぎるpHはミナミヌマエビに限らず多くの熱帯魚にとってよくありません。

そのため、一時的にpHを上げる措置として牡蠣殻を使用することがあります。

あくまでも自然素材なので、余計な心配をせずに使えるのもいいところです。

ただし、水替え不足でpHが下がっている場合、pHが低い以外にも様々な影響が考えられます。

牡蠣殻でpHを上げるのはあくまで一時しのぎと考え、水質の改善をしっかりと検討しましょう。

ミナミヌマエビの飼育に牡蠣殻は必要なの?【まとめ】

ミナミヌマエビの飼育では牡蠣殻は必須ではありませんが、水質が酸性に傾きすぎたときの補助的な役割を果たします。

ただし、入れすぎによる水質悪化や誤用には注意が必要です。

まずは水換えや環境管理を徹底し、それでもpHの低下が気になる場合に牡蠣殻を取り入れるのがおすすめです。

関連記事では「ミナミヌマエビと水質管理」についてさらに詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。