ミナミヌマエビの幼生は小さく繊細に見えますが、実際には親と同じ淡水環境で十分に育てられる丈夫な生き物です。

この記事では、幼生に与える餌の選び方から隠れ家の作り方、フィルターの工夫まで、稚エビを元気に育てるためのポイントをわかりやすく解説します。

ミナミヌマエビの繁殖は「簡単」

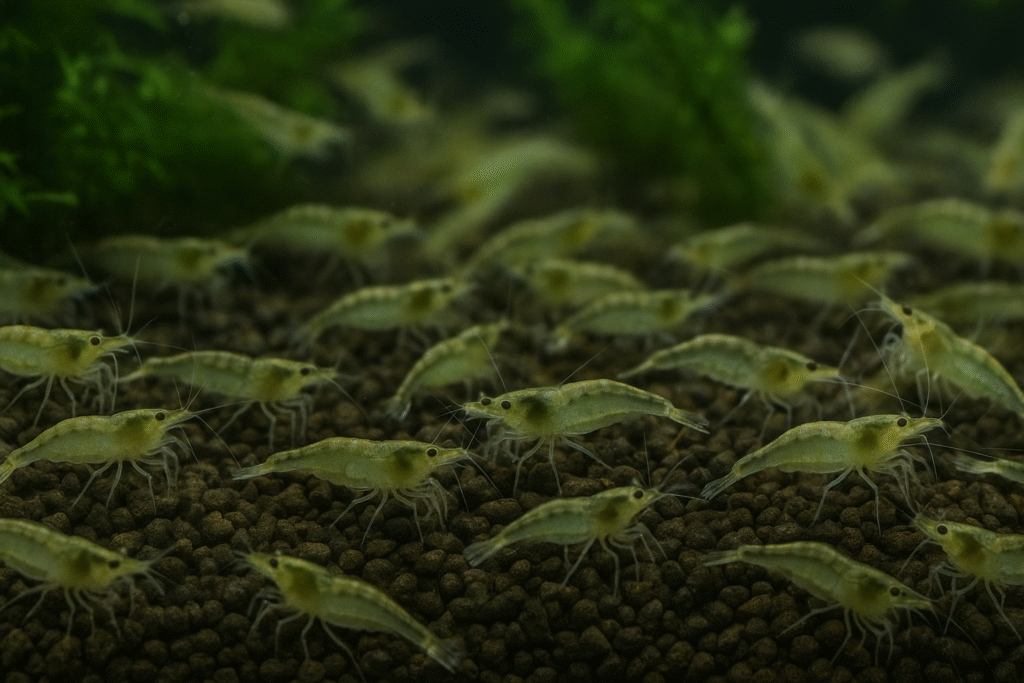

先に結論を述べてしまうと、ミナミヌマエビの繁殖は簡単です。

飼い主が何か工夫する必要性は特にありません。

親エビが普通に飼育できている環境なら、気づくと小さな稚エビがうろうろしているはずです。

お掃除役のエビとしては、ミナミヌマエビよりもヤマトヌマエビのほうが歴史が長いのですが、ヤマトヌマエビは水槽内繁殖がかなり難しい種です。

ヤマトヌマエビの繁殖が難しい主な理由は、「幼生がゾエアというプランクトン」であることと、「幼生の飼育に汽水(塩水)が必要」という2点なのですが、ミナミヌマエビは生涯を淡水で過ごす上に幼生は最初からエビの形をしています。

ヤマトヌマエビの繁殖を難しくしている主な要素を2つとも解決しているエビなのです。

もちろん、ほかに魚を同居させていると稚エビが食べられてしまうリスクはありますが、水草などの隠れ家さえあれば、いつの間にか殖えているはずです。

ミナミヌマエビの幼生は飼いにくい?

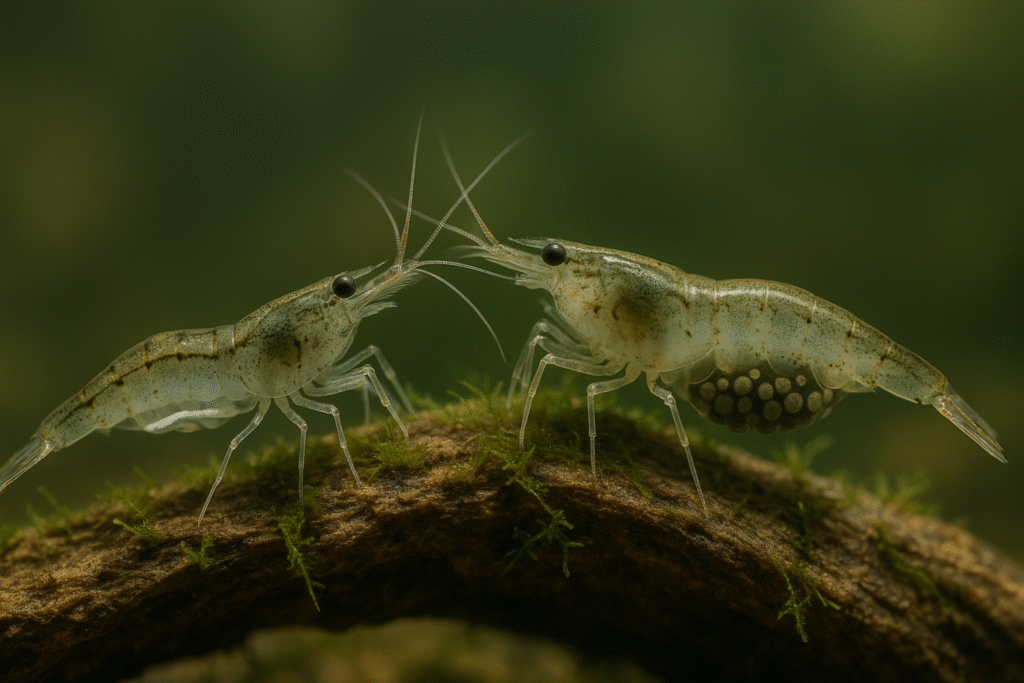

おそらく、ふ化直後のミナミヌマエビの幼生を見たことがある方はほとんどいないのではないでしょうか。

ミナミヌマエビを飼っている水槽では、親のミニチュアのような稚エビがうろついているのをよく見かけますが、それはすでに孵化からある程度育った個体です。

単純に、孵化直後の幼生は小さすぎて、かなり根気よく探さないと見つけられないことが原因です。

ときどき、知らない間にフィルターの中にミナミヌマエビが入っていたという話を聞きますが、これは幼生の時点でフィルターに吸い込まれ、フィルター内で育っていたのだろうと思われます。

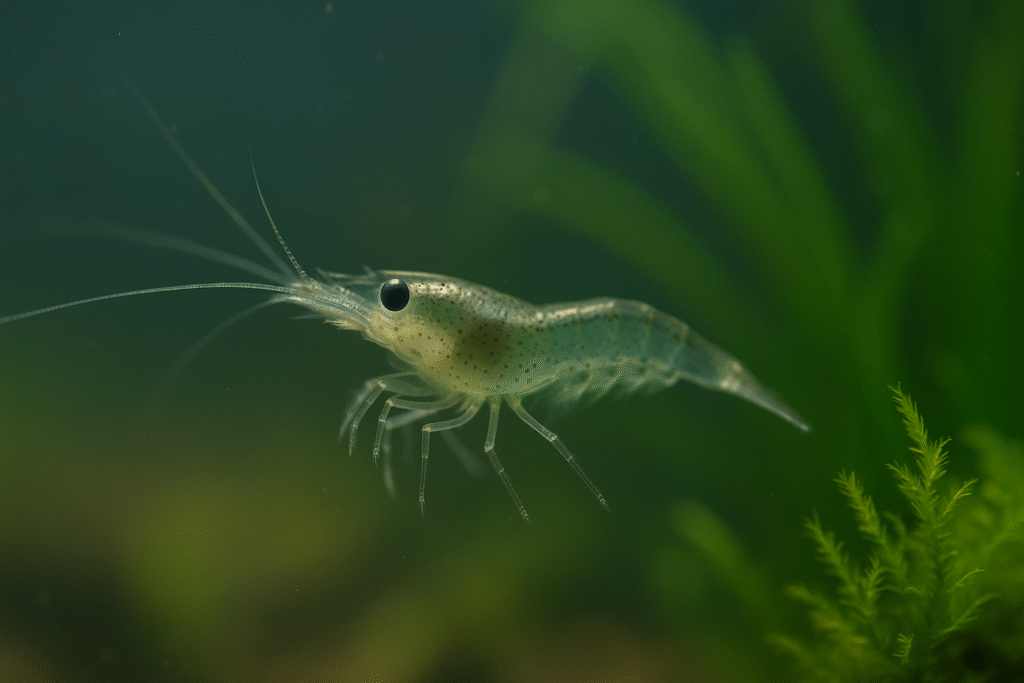

それだけ小さな生き物ではさぞやデリケートなのではないかと思いますが、少なくとも親エビが生きている環境なら心配ありません。

サイズこそミジンコなみに小さいものの、立派なエビの形をしています。

特に水質に敏感ということもなく、親エビと同様に丈夫で飼いやすい生き物です。

ミナミヌマエビ幼生の飼育で注意したいポイント

幼生の隠れ家を確保する

孵化直後のミナミヌマエビの幼生は非常に小さく、肉眼では発見が難しいほどです。

水槽内に水草やウィローモスなどを配置しておくことで、フィルターの吸い込みや魚に食べられるリスクを下げることができます。

特にモス系は幼生の隠れ家兼エサ場として最適で、稚エビの生存率を大きく高めます。

水質は親エビと同じでOK

ヤマトヌマエビのように汽水を必要とするわけではなく、ミナミヌマエビは淡水で完結するため特別な調整は不要です。

むしろ重要なのは「急な水質変化を避ける」ことです。

水換えを頻繁に行うよりも、少量ずつこまめに換える方が幼生に優しい環境を保てます。

フィルターと水流の工夫

幼生は見た目こそ小型のエビですが、体力はまだ弱く、強い水流には流されてしまいます。

外掛け式や上部フィルターを使う場合は、吸い込み口にスポンジを装着すると安全です。

最も安定するのはスポンジフィルターで、弱い水流と高い酸素供給を同時に実現できます。

ミナミヌマエビの幼生の餌は?

ヤマトヌマエビのゾエア幼生なら、植物プランクトンをわざわざ培養して用意しなければいけないところですが、ミナミヌマエビの幼生のために特別な餌を用意する必要はありません。

気を付ける点としては、あまりピカピカに掃除して餌となるコケを根絶やしにしないことくらいです。

逆に、コケなどが一切ないベアタンクでは、やや飼育が難しくなるといえるでしょう。

また、あまりパワーのあるフィルターを使用するのもやめておきましょう。

いくら親エビと同じ姿をしているといっても、あまり強い水流があれば流されたり吸い込まれたりします。

ミナミヌマエビの繁殖だけを考えるのなら、スポンジフィルターなどを使うのがいいでしょう。

ミナミヌマエビの稚エビの大きさと成長速度

孵化直後の大きさ

ミナミヌマエビの稚エビは、孵化した瞬間からすでに「小さなエビの姿」をしています。

体長はわずか 2〜3mm程度 で、肉眼で確認するのも難しいくらいのサイズです。

透明度が高く、水草や砂利と同化して見えにくいため、「気づいたら稚エビがいた」というケースも多いです。

成長の過程と目安

稚エビは孵化から数日で動きが活発になり、水槽内のコケや微生物をついばみながら育ちます。

成長スピードは環境によって変わりますが、だいたいの目安は以下の通りです。

- 孵化直後:2〜3mm

- 1週間:3〜4mm前後になり、形もよりはっきりエビらしくなる

- 1ヶ月:5〜6mm程度まで成長し、肉眼でも容易に確認できる

- 2〜3ヶ月:1cm前後に達し、成体とほぼ同じ姿に見える

成長が早い個体では2ヶ月ほどで繁殖可能なサイズに達することもあります。

成長速度に影響する要因

ミナミヌマエビの成長速度は「餌の豊富さ」と「水槽環境」に左右されます。

水槽内にコケやバイオフィルムが豊富にあれば稚エビの餌に困らず成長が早くなります。

逆に、コケを徹底的に掃除したベアタンクでは餌不足になりがちで、成長が遅れることがあります。

また、水温が高め(25℃前後)だと代謝が上がり成長も早くなりますが、逆に寿命が短くなる傾向もあるため、長期飼育を考えるなら22〜24℃程度のやや低めで育てるのがおすすめです。

ミナミヌマエビの幼生を増やすか、コントロールするかの方針

増やしたいときは「抱卵メスごと隔離」

確実に稚エビを殖やしたい場合は、母エビが卵を抱えた段階で隔離水槽に移すのが基本です。

孵化直後の幼生は非常に小さく、後から分けるのは難しいため、ミナミヌマエビの抱卵のタイミングで母エビごと隔離すると安全です。

孵化後は母エビが子育てをするわけではないので、すべての卵が孵った段階で母エビは元の水槽に戻しましょう。

隔離水槽には水草やモスを入れて隠れ家を増やしておくと、稚エビの生存率がさらに上がります。

増えすぎて困るときは隔離しない

反対に、ミナミヌマエビが繁殖し過ぎて管理に困る場合は、あえて隔離をせずに親エビや他の魚と同居させておくのがおすすめです。

親エビ自体は稚エビを積極的に捕食しませんが、混泳魚やフィルターの影響などである程度淘汰されるため、自然に数をコントロールできます。

自分の目的に合わせて選ぶ

「稚エビをできるだけ多く残したいのか」「数を自然に調整したいのか」で取るべき方法は変わります。

繁殖を狙うなら抱卵メスを隔離してしっかり守る、逆に過密を避けたいなら隔離せず自然淘汰に任せる、といった具合に目的を明確にして飼育スタイルを選びましょう。

ミナミヌマエビの幼生の餌は?【まとめ】

ミナミヌマエビの幼生は、親と同じ環境で自然に育つのが大きな魅力です。

隠れ家や弱めの水流を整えてあげれば、特別な管理をしなくても殖えていきます。

幼生の成長過程を観察するのは飼育の醍醐味のひとつですので、ぜひ長期的に見守って楽しんでください。