ミナミヌマエビは日本の川や田んぼに生息しているため、比較的広い水温に対応できます。

しかし飼育下では水槽サイズや環境によって水温変化の影響を受けやすく、夏や冬には注意が必要です。

この記事では、ミナミヌマエビに適した水温の目安や、季節ごとの対策、繁殖との関わりについて詳しく解説します。

ミナミヌマエビの水温は何度が理想?

ミナミヌマエビの水温は20℃~28℃が適温と言われています。

日本に生息するミナミヌマエビは水温28℃位ならば生きられます。

ミナミヌマエビは熱帯魚ではありませんので、常に水温20℃以上を保っていないといけないわけではありません。

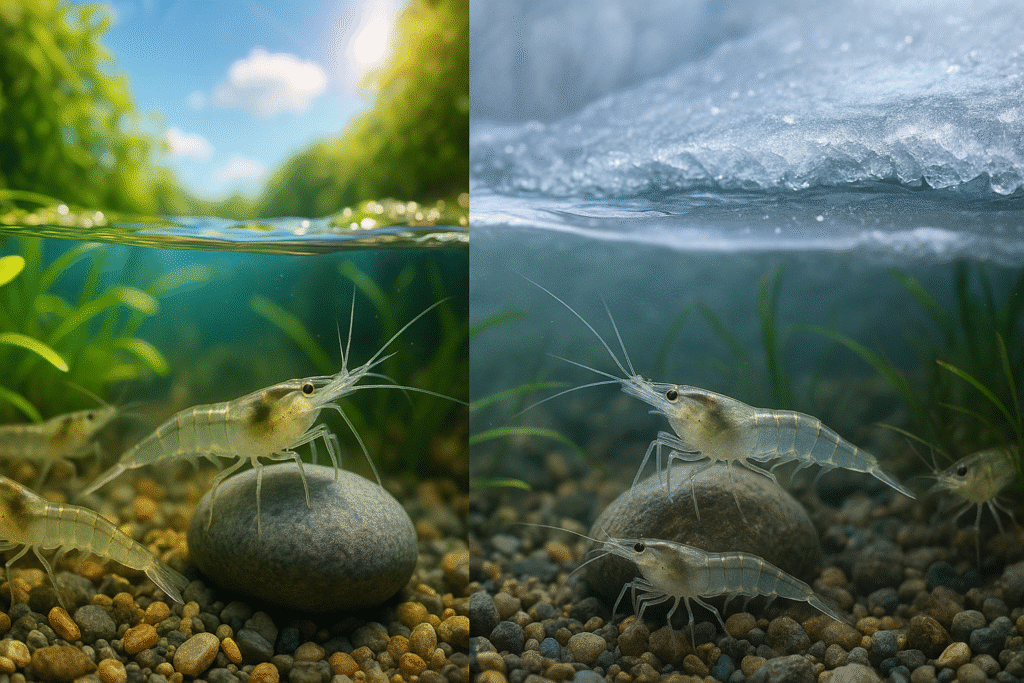

野生のミナミヌマエビは夏でも冬でも川や田んぼに生息しています。

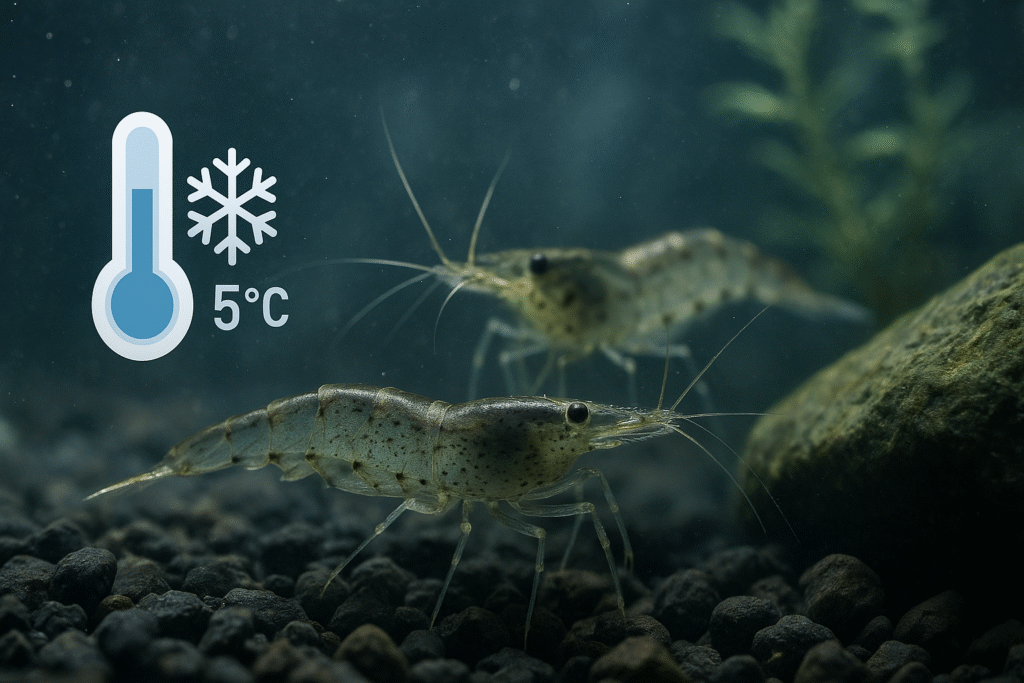

よって冬の寒い時期も凍結しなければ水温5℃の低温度でも耐えることが出来ます。

夏場は少し注意が必要です。

水温30℃以上が続くような猛暑ですと、ミナミヌマエビが耐えられず死んでしまうことがあります。

ミナミヌマエビは日本の四季に対応していますので、野外飼育(ビオトープなど)が可能ですが、夏は日よけを作ってあげたり、水温が高くなりすぎないように注意しましょう。

ミナミヌマエビを通常飼育する場合特別にヒーターを用意する必要はないと思います。

ミナミヌマエビの水温|冬場の低水温対策

室内飼育での冬の水温管理

室内での飼育なら、日本の冬でも水温が5〜15℃程度に下がることはあっても、凍結することはありません。

ミナミヌマエビは5℃程度でも生存できるため、基本的にヒーターなしで越冬可能です。

ただし水温が低いと活動が鈍り、餌を食べなくなったり繁殖が止まるため、「冬でも元気に動く姿を見たい」「繁殖を継続させたい」という場合は、15〜20℃を保てるよう小型ヒーターを設置すると安心です。

屋外飼育での冬越し

庭やベランダでのビオトープ飼育では、屋外の気温がそのまま水温に影響します。

ヒーターを設置するのは電源確保や安全性の面から現実的ではありません。

そのため、屋外飼育では「凍結させないこと」が最重要です。

・深さのある容器を使う

・発泡スチロール製容器や断熱シートで保温する

・日陰ではなく冬場も日が当たる場所に置く

こうした工夫で、表面が多少凍っても中層以深は凍らず、エビが生き残ることができます。

冬の繁殖リズム

ミナミヌマエビは20℃を下回ると繁殖が止まります。

自然の季節リズムに任せるなら、冬は繁殖を休ませ、春から再び産卵が始まる流れを楽しむのがおすすめです。

どうしても冬も繁殖させたい場合のみ、ヒーターで20℃以上を維持するようにしましょう。

ミナミヌマエビの水温|夏場の高水温対策

室内飼育での暑さ対策

日本の夏は室温が30℃を超えることも多く、水槽の水温も30℃以上になればミナミヌマエビにとって致命的です。

室内飼育では以下の工夫で高水温を防ぎましょう。

- エアコンで室温を下げる:最も効果的で安定する方法です。

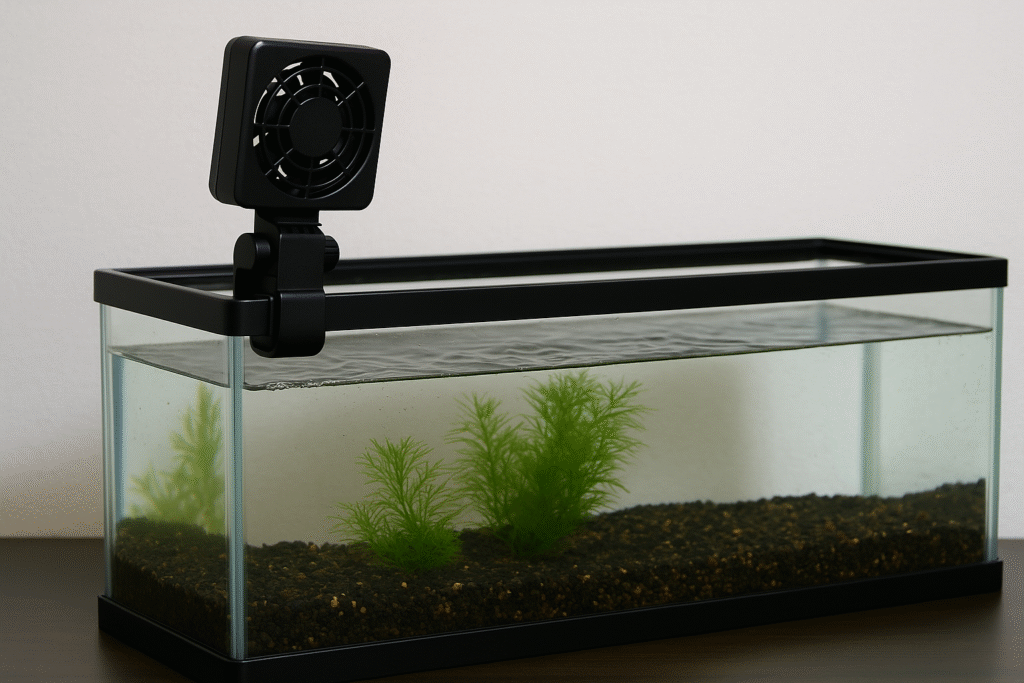

- 冷却ファンを使う:水面を風で冷やすことで2〜3℃下げられます。

- 凍らせたペットボトルを浮かべる:応急処置として有効ですが、温度差が大きすぎないよう注意。

特に小型水槽は温度変化が激しいため、直射日光を避け、風通しの良い場所に設置することも大切です。

屋外飼育での暑さ対策

ビオトープや睡蓮鉢などの屋外飼育は、直射日光によって一気に水温が上がりやすく、真夏は危険です。30℃を超える環境が続けば全滅することもあります。

- 日よけを設置する:すだれや遮光ネットで直射日光を遮る。

- 植物で日陰を作る:浮草や睡蓮を利用すると見た目も自然で水温上昇を防げます。

- 水量を多めに確保:大きめ・深めの容器を使えば水温変化が緩やかになります。

屋外飼育は気温に左右されやすいため、特に真夏は「水温計」を常に確認しておくと安心です。

夏の酸欠対策

夏は水温が上がると酸素の溶解量が減り、酸欠になりやすくなります。

室内でも屋外でも、エアレーションや水草を導入して酸素供給を確保する ことが重要です。

四季ごとの水温管理まとめ表

| 季節 | 室内飼育 | 屋外飼育 |

|---|---|---|

| 春 | 水温15〜25℃で活発に活動、繁殖開始。ヒーター不要。 | 過ごしやすい季節。自然繁殖が始まる。特別な対策不要。 |

| 夏 | 室温上昇で水温30℃以上に注意。冷却ファン・エアコンで調整。 | 直射日光で水温急上昇の危険。すだれ・浮草で日陰を作り、深めの容器で安定化。 |

| 秋 | 水温20℃前後で繁殖ピーク。特別な対策は不要。 | 過ごしやすい環境で繁殖が盛ん。自然任せでOK。 |

| 冬 | 10℃前後でも越冬可能。繁殖は止まる。繁殖させたい場合のみヒーター使用。 | 凍結が最大のリスク。断熱材や発泡容器を利用し、凍結を防ぐことが重要。 |

ミナミヌマエビを繁殖させるためにはヒーターが必要?

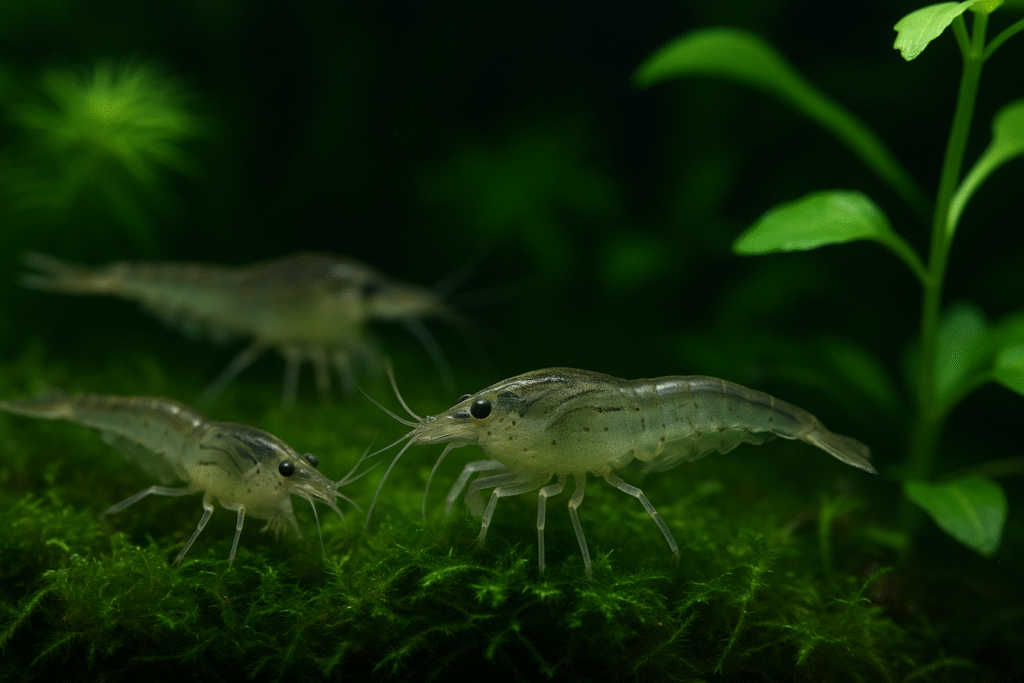

ミナミヌマエビは温かい春~夏に繁殖期を迎えます。

ブリーダーや通年繁殖させたい方はヒーターを使用し、水温を20℃~26℃に保ちましょう。

最初に注意しますが、ミナミヌマエビは「繁殖しすぎるエビ」としても有名です。

ミナミヌマエビを繁殖させる気は無かったのに熱帯魚と複数のミナミヌマエビを混泳させてしまい、水槽内がエビだらけになった人もいるようです。

きちんと増えたエビを管理できるかどうかまず考えてから複数ミナミヌマエビを飼育してみてください。

ミナミヌマエビの繁殖から産卵まで

ミナミヌマエビは水温が20℃を超えていれば一年を通して産卵が可能。

一度に生まれる数は多くて20匹、平均して一度に10匹くらい産まれます。

ミナミヌマエビの産卵は卵を産み付けるわけではなく、体内で卵を育て、孵化したら親エビから稚エビの状態で出てきます。

産卵というよりは出産ですね。産まれてからすぐに泳ぎ回る稚エビはとても可愛いですよ。

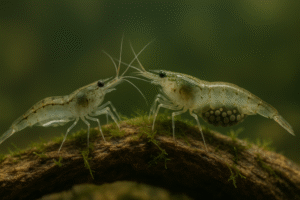

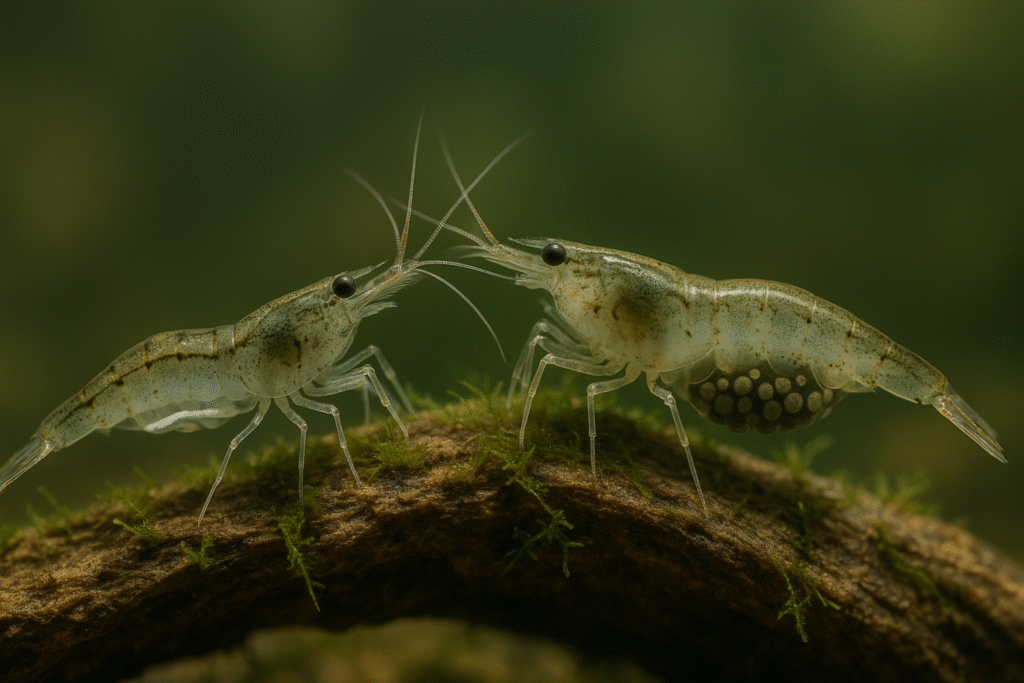

ミナミヌマエビの体は透明で、卵を持つと体から卵が透けて見えるようになります。

この卵を体内に持った状態の事を「抱卵(ほうらん)」と呼びます。

抱卵したミナミヌマエビが出産するまでの期間はおよそ2週間から4週間と言われていて、水温によって少し変わるようです。

水温が高ければ産卵までの期間が短く、水温が低ければ産卵までの期間が長くなるようなので、なるべく多くミナミヌマエビを繁殖させたいのであれば水温は25℃くらいを維持すれば良いです。

産まれた稚エビは約1か月で立派なミナミヌマエビへと成長し、産卵することも可能になります。

産卵した親エビもまた、再び産卵します。

産まれた稚エビの生存率はとても高く、多少は死んでしまうかもしれませんが、放っておいても生き残ります。

少しでも稚エビを多く残したい方は、以下に気を付けてください。

- 稚エビに餌がいきわたっているか

稚エビが餌を食べられなければもちろん死んでしまいます。 - 稚エビを隔離する(親エビや混泳魚に食べられてしまう)

稚エビは小さく、とてもおいしいので注意しましょう。 - フィルターに稚エビが吸い込まれないように対策(おすすめはスポンジフィルター)

稚魚・稚エビは小さいのでフィルターに吸い込まれることも多いようです。

ミナミヌマエビの温度は?【まとめ】

ミナミヌマエビは丈夫で飼いやすい反面、水温の急変には弱い面もあります。

夏や冬の工夫次第で元気に長生きさせられるだけでなく、繁殖コントロールもしやすくなります。

飼育目的に合わせてヒーターや冷却ファンを上手に活用し、安定した環境を作ってあげましょう。