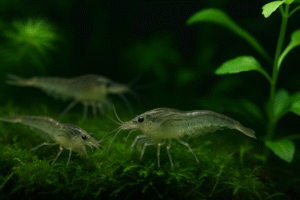

ミナミヌマエビは「お掃除役」として人気ですが、メダカと一緒に飼えるのか不安に思う方も多いでしょう。

特に「襲うのでは?」と心配されがちですが、実際にはほとんど問題なく混泳可能です。

ただし、稚魚や環境によっては注意が必要な場面もあります。

この記事では、安心して混泳させるためのポイントを解説します。

ミナミヌマエビははメダカを襲う?

ミナミヌマエビはほぼ草食

ミナミヌマエビがメダカを襲う可能性があるかどうか考えるうえで、気になるのはミナミヌマエビの食性ですよね。

もしミナミヌマエビが肉食性に近い食性をもつなら、混泳している魚を食べてしまうことが考えられます。

エビの中には肉食性のエビもたくさんいるのですが、ミナミヌマエビは「ほぼ草食性」のエビです。

動物質の餌も食べるのですが、基本的にはコケなどを専門に食べて生活しています。

このため、体が小さい割にコケ取り能力が高いのです。

ミナミヌマエビがメダカを襲う事はほぼない

もちろん、動物質の餌も食べるので、たとえば熱帯魚用のフレークフードなどを入れるとよく食べるのですが、生きて動いている相手を襲って食べるような行動は見られません。

メダカのような小型魚と混泳させても、ミナミヌマエビに襲われることはまずないでしょう。

安心して混泳が可能

ヤマトヌマエビの場合、衰弱した魚にたかって食べ始めてしまうことがありますが、ミナミヌマエビでは相手が完全に死んでいないと食べ始めることはないようです。

そういった意味では、ヤマトヌマエビよりも安心して混泳できるといえます。

ミナミヌマエビとメダカ混泳の注意点

ミナミヌマエビは基本的に草食性で、健康なメダカを襲うことはありません。

しかし、混泳する環境によっては注意すべき点があります。

ここでは、特に初心者が見落としやすい3つのポイントを整理しておきましょう。

メダカの稚魚は食べられる可能性がある

ミナミヌマエビは生きた成魚を襲うことはありませんが、生まれたばかりの稚魚は別です。

泳ぎが遅く逃げられないため、稚魚が捕食されるケースが報告されています。

繁殖を考えるなら、稚魚を別水槽に移すか、ウイローモスや浮き草を多めに入れて隠れ家を確保することが大切です。

エサ不足でメダカに接触することがある

水槽内に十分なコケや人工飼料がないと、ミナミヌマエビがエサを求めて活発に動き回り、メダカにちょっかいを出すように見えることがあります。

これは捕食目的ではなく、単なる「エサ探し」の行動ですが、メダカがストレスを感じる場合もあるので、バランスよくエサを与えることが重要です。

環境の悪化でトラブルが起こりやすい

水質が悪化すると、弱ったメダカにミナミヌマエビが群がることがあります。

これは「襲う」のではなく「死にかけの個体を食べる」行動で、自然界でも見られる現象です。

水槽ではろ過や水換えを徹底し、弱った個体は別に隔離することでトラブルを防げます。

ミナミヌマエビとメダカ混泳時の飼育環境

先に述べた通り、ミナミヌマエビはほぼ完全な草食性です。

メダカが襲われてしまうことはまずないので、その意味では安心して混泳させることができます。

水温について

また、ミナミヌマエビは温帯性のエビで、高温から低温までかなりの温度幅に適応します。

ヒーターで保温された熱帯魚の水槽ならもちろん、無加温で飼育されているメダカの水槽でも元気に暮らすことができます。

水草を入れた方がいい

唯一、注意点をあげるとすれば、ウイローモスなどの水草を入れた方がいい、ということです。

ミナミヌマエビの大きな魅力の一つは、水槽内で繁殖できるという点なのですが、水草などの隠れ家がないと、せっかく生まれた稚エビがメダカに食べられてしまうかもしません。

もっとも、メダカも水面に浮かんでいるものを主に食べているため、底の方にいるエビには興味を示さないことが多いのですが、念のため水草を入れておいた方が安心です。

少なくとも、金魚に比べればメダカがエビを食べる割合は極端に少なく、ちょっとした隠れ家さえ入れておけば問題ありません。

割合

混泳させる際の匹数ですが、あくまでもメダカをメインに考えるのなら、まずはメダカの数を決めてしまいましょう。

私の場合、お掃除役としてミナミヌマエビを考えるなら、30センチ水槽で5匹程度、60センチ水槽で20匹程度と考えています。

メダカの種類によるミナミヌマエビとの混泳時の注意点

同じメダカといっても、品種や体型によってミナミヌマエビとの相性に微妙な違いがあります。

ここでは代表的なタイプごとの特徴と注意点を整理してみましょう。

野生型(黒メダカ・白メダカなど)

黒メダカや白メダカといった野生に近いタイプは、性格も比較的穏やかで、エビに対して積極的に攻撃することはほとんどありません。

ただし、口に入るサイズの稚エビは食べられてしまうことがあります。

混泳させる場合は、ウイローモスや流木など隠れ家を用意しておくと稚エビが生き残りやすくなります。

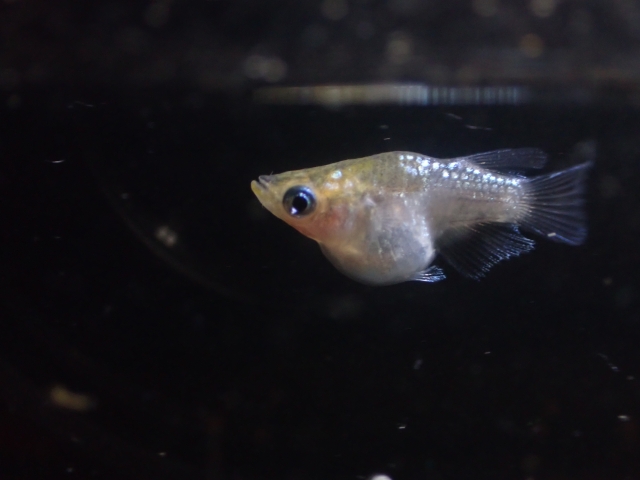

ヒメダカや楊貴妃など改良品種

ヒメダカ

体色が鮮やかな改良メダカは見た目の魅力が強い反面、食欲も旺盛な傾向があります。

十分にエサを与えていれば問題ありませんが、給餌が少ないと稚エビをつい食べてしまうことがあります。

繁殖を狙う場合や稚エビを守りたい場合には、エサ不足を避けることが重要です。

ダルマメダカなど体型改良品種

体型が丸い「ダルマメダカ」などは泳ぎがやや不器用で、エビに干渉することは少ないです。

ただし、体質的に弱りやすい面があり、病気や水質悪化で体力が落ちると、ミナミヌマエビに群がられることもあります。

水質管理を徹底して健康に飼育することが混泳成功のポイントです。

ミナミヌマエビはメダカの卵を食べるのか?

メダカを繁殖させたい飼育者にとって、卵を他の生き物に食べられてしまわないかは大きな心配事です。

ミナミヌマエビが卵をどう扱うのかを改めて確認してみましょう。

基本的には卵を狙わない

前述の通りミナミヌマエビは「ほぼ草食性」で、主にコケや残り餌を食べています。

そのため、メダカの卵を積極的に追いかけて食べる行動はほとんど見られません。

健康で透明感のある卵であれば、エビが手を出すことはまれです。

弱った卵や無精卵は食べられることも

一方で、白く濁って死んでしまった卵や無精卵は、ミナミヌマエビが処理してしまうことがあります。

これは水質悪化を防ぐ自然な役割ともいえます。

卵が消える=全部食べられているわけではなく、「孵化できない卵を掃除している」可能性が高いのです。

繁殖を優先したい場合の対策

もし確実に稚魚を育てたいなら、卵を別の容器に移すのが安全です。

特に孵化直後の稚魚は非常に小さく、エビに捕食されるリスクが高まります。

水草や産卵床を利用すればある程度は守れますが、稚魚を残したいなら「卵・稚魚とエビを分ける」ことが基本と考えましょう。

ミナミヌマエビはメダカのフンを食べるのか?

水槽で一緒に暮らすと「ミナミヌマエビはメダカのフンまで食べてくれるの?」と気になる飼育者も多いです。

結論からいえば、ミナミヌマエビがメダカのフンを積極的に食べることはありません。

フンは基本的に食べない

メダカのフンには消化しきれなかった餌の成分がわずかに残っていますが、栄養価はとても低く、ミナミヌマエビにとって魅力的な食べ物ではありません。

フンをつまむように見えても、実際には周囲に残った餌のかけらや微生物を食べていることが多いです。

フンが残るとどうなる?

フンは水槽内で分解される過程でアンモニアを発生させ、水質悪化の原因となります。

ミナミヌマエビが「掃除屋」と呼ばれるのは、コケや残餌を処理してくれる点にありますが、フンの分解まで担うわけではありません。

フンは時間が経つとバクテリアによって分解されますが、放置しすぎると水質が急激に悪化するリスクがあります。

飼育者が掃除する必要性

フンの処理はエビ任せにせず、飼育者が定期的に掃除を行うことが大切です。

スポイトや底床クリーナーを使って取り除き、水換えをあわせて行うことで水質を安定させられます。

ミナミヌマエビは「残り餌とコケ担当」、飼育者は「フンと水換え担当」と役割を分けて考えると、水槽が長期的に安定します。

ミナミヌマエビはメダカを襲う?混泳できる?【まとめ】

ミナミヌマエビは基本的にメダカを襲わず、安心して混泳できます。

ただし、稚魚や弱った個体は食べられる可能性があるため注意しましょう。

水草を配置して隠れ家を作り、エサや水質を管理すれば、メダカとミナミヌマエビはお互いに快適に暮らせます。

混泳のコツを押さえて、観賞と掃除の両立を楽しみましょう。