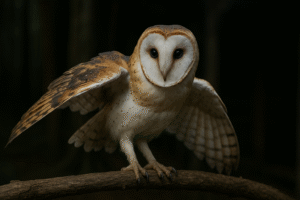

フクロウといえば「暗闇でも獲物を捕らえる目の持ち主」というイメージがありますよね。

実際には人間の100倍もの視力を持ち、昼と夜で見え方が大きく異なります。

本記事ではフクロウの目の仕組み、昼間と夜間の視力の違い、そして人間との比較について分かりやすく紹介します。

フクロウの視力はどれくらい?目について解説!

まずはじめにフクロウの目についてです。

冒頭に書いてあるとおりフクロウの視力は人間の100倍もあります。

それに加えて感度がとてもいいのです。この「感度がいい」とはどういうことか、身近なもので説明すると「光感度がとても高い一眼カメラ」が一番近いと思います。

つまりわずかな光さえあればその明かりで周囲を見ることが出来るのです。

フクロウは基本夜行性でだいたいのフクロウは森林に住んでいるため主食は小さいネズミなどです。

まず狩りをするには周りが見えていないと始まりません。ここで感度がいいという特徴が生きてきます。

次に落ち葉や枯葉のなどの隙間をぬって動くネズミを見つけなくてはいけません。

そのためには獲物に気づかれない位置から探し見つけるための遠くをはっきりと見ることができる視力が必要になります。

しかしあまりにも感度が良いせいで昼間は太陽の光がまぶしくていつも目を細めているフクロウもいるようです。

良すぎるのも困りものですね。

フクロウは周りはどれくらい見えるの?

フクロウといえば「首が360度回る」という話を聞いた事がある人もいるのではないでしょうか?

あの話はほとんど真実ですが少しだけ違います。

本当は270度です。

さすがのフクロウといえど自分の頭の後ろを確認することはできません。

しかしなぜここまで回るようになったのかというと、実はフクロウは我々人間のように眼球を動かすことが出来ません。

その代わりに首を発達させて周りを見られるようにしたのです。

また人間の首の骨は7個なのに対して、フクロウの首の骨は人間の倍である14個もあります。

すごいですね。

今回のフクロウの話には全く関係ないのですが首が長い動物と言えば何が浮かびますか?

キリンですよね。

ではキリンの首の骨はいくつあるか知っていますか?

実は人間と同じ7個しかないんです。

驚きですよね、筆者も知ったとき物凄く少なくてびっくりしました。

フクロウの動体視力と色覚の特徴

フクロウの動体視力

フクロウは静止したものよりも、動いている対象をとらえるのが得意です。

夜の暗闇でネズミや小鳥といった小さな獲物がわずかに動くのを見逃さないのは、この動体視力のおかげです。

網膜には動きを感知する桿体細胞が多く存在し、暗闇でも敏感に動きを察知できます。

そのため、森の中で落ち葉の下を走る小動物を素早く見つけ、正確に狩ることができるのです。

フクロウの色覚

一方で色を識別する力は弱く、フクロウはほとんどモノクロに近い世界で生活しています。

人間の網膜には色を識別する錐体細胞が多いのに対し、フクロウでは桿体細胞の方が圧倒的に多いため、色彩よりも光の強弱や動きの変化に特化しています。

つまり、昼間の鮮やかな色の世界ではなく、夜の光と影のコントラストを頼りに生きているのです。

色覚の意味と生存戦略

フクロウにとって色覚が弱いことは不利ではなく、むしろ暗闇での狩りには合理的な特徴です。

色を判別するよりも、光の微妙な差や動きを察知する能力の方が生存には直結します。

結果として、フクロウは夜間の捕食者として進化の中で色覚を犠牲にし、暗闇を制する視覚を手に入れたといえるでしょう。

フクロウの目は夜はどう見えているの?

フクロウはとても夜目が利くので本当のところはわからないですが遠くまですごくよく見えていると思います。

人間でいうと暗視ゴーグルをつけているような風景でしょうか。

それにとにかく多くの光を目に取り込むことが出来るフクロウにとって、逆に昼間は眩しすぎて苦手なので真っ暗な森の中の方が過ごしやすいのではないでしょうか。

また話が逸れますがフクロウが夜行性になった理由はなにかわかりますか?

実は元々天敵であるタカやワシなどの猛禽類を避けるために夜行性になったとされています。

なので全部が全部夜行性というわけではなくこういった天敵が住んでいない所にいるフクロウは昼行性のものもいるようです。

フクロウの昼と夜の視力の違いを徹底解説

昼間のフクロウの見え方

フクロウは夜に適応した視力を持つため、昼間は人間よりもむしろ不便を感じています。

光を多く取り込む構造のため、直射日光はまぶしすぎて目を細めることが多いのです。

実際、昼間は枝の陰や樹洞に潜んで休む姿がよく観察されます。

昼間に活動するフクロウもいますが、眩しさを避けるような行動をとることが多いのが特徴です。

夜間のフクロウの見え方

夜になるとフクロウの視力は真価を発揮します。

人間では真っ暗に感じるような環境でも、フクロウは光を効率的に取り込み、暗闇の中でネズミや小鳥の動きを捉えられるのです。

網膜にある桿体細胞が多いため、動体視力にも優れており、音と組み合わせて正確に獲物を捕らえることができます。

人間との比較

人間は明るい昼間に最も視力を発揮しますが、暗闇ではほとんど何も見えません。

一方、フクロウは人間の100倍もの視力と高い光感度を持ち、夜でも鮮明に対象をとらえることが可能です。

反面、昼間の強い光は苦手で、人間のように鮮やかな色を識別することもできません。

つまり、昼夜で得意・不得意が大きく分かれる視覚特性を持つ鳥と言えるでしょう。

フクロウの種類によって視力は異なるのか?

種類ごとの活動時間と視力の関係

フクロウには夜行性が多いですが、中には昼間に活動する種類も存在します。

例えばアメリカワシミミズクやシロフクロウは昼間に活動することが多く、夜行性のフクロウよりも昼間の光に適応しています。

したがって「夜に強いか」「昼に強いか」といった視力の特徴は種類によって異なるのです。

森林型と草原型での違い

森の中に住むフクロウは薄暗い環境に適応しており、暗所での光感度が特に高い傾向にあります。

一方で開けた草原やツンドラに暮らす種類では、遠くまで見渡せる視力や昼間の光に耐えられる目の構造を持っています。

住む環境に合わせて視覚の特性が変化しているのです。

共通する特徴と個体差

ただし「人間の100倍」という例えにあるように、種類を問わずフクロウは全般的に夜目が利くことに変わりはありません。

違いがあるのは「どの時間帯に最も見やすいか」という適応の度合いであり、同じ種類の中でも個体差が見られることもあります。

つまり種類ごとに細かな違いはあっても、暗闇での高い視力という共通点はすべてのフクロウに当てはまります。

フクロウの目に関するQ&A

フクロウが目を細めるのはなぜ?

フクロウは昼間に強い光を浴びるとまぶしさを感じるため、よく目を細めています。

これは視力が弱いのではなく、光をたくさん取り込む構造のために光が過剰になるからです。

また、リラックスしているときや羽繕いの際にも目を細めることがあります。

人間でいう「うとうと」や「まぶしい」といった仕草に近い行動です。

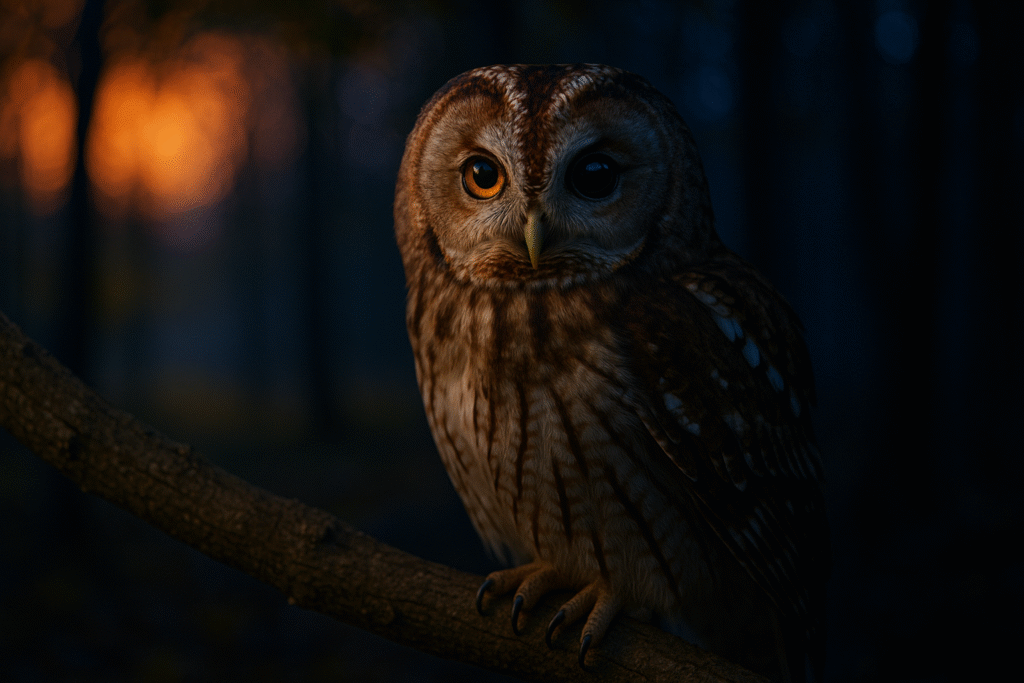

フクロウの目が光るのはどうして?

夜にフクロウの目が光って見えるのは、網膜の奥に「タペタム」と呼ばれる反射板のような組織があるためです。

タペタムは入ってきた光を反射させ、視細胞が光を二度利用できる仕組みを持っています。

その結果、暗闇でも視力が飛躍的に高まり、懐中電灯や車のライトを浴びると目が光って見えるのです。

フクロウは寝るとき目を閉じるの?

フクロウも人間と同じように眠るときは目を閉じます。

ただし浅い眠りのときには半分だけ目を閉じたり、片目だけ閉じてもう片方の目を開けたまま眠ることもあります。

これは外敵や周囲の変化にすぐ気づけるようにするためで、片側の脳だけを休ませる「半球睡眠」と呼ばれる仕組みによるものです。

フクロウの視力【まとめ】

フクロウの視力は人間をはるかに上回り、夜の狩りに特化しています。

昼間はまぶしさで活動を控える一方、夜は暗闇の中でも鮮明に世界を見ています。

この記事で得た知識をもとに、動物園や野生観察でフクロウを見かけた際には「彼らの目にはどんな景色が映っているのか」と想像してみてください。

フクロウの世界の奥深さがより一層感じられるはずです。