ミナミヌマエビを飼育するとき、「水流は強めがいいのか、弱めがいいのか、それともなしでも良いのか」と迷う方は多いでしょう。

本記事では、ミナミヌマエビに適した水流の強さや注意点をわかりやすく解説し、飼育初心者でも安心して環境を整えられるようにお伝えします。

ミナミヌマエビの水流の強さのおすすめ

ミナミヌマエビの飼育水流は弱めがおすすめです。

元々ミナミヌマエビは水流が起こらないような場所に生息しています。(川や田んぼなどにも生息)

ミナミヌマエビの飼育において、水流の明確な数値基準は示されていません。

ただし、一般的な目安としては以下のように考えられます。

- 小型水槽(30cm〜45cm)

フィルターの流量:水槽容量の3〜5倍/時(L/h)程度

例:30cm水槽(約20L)なら60〜100L/h前後 - 中型水槽(60cmクラス)

フィルターの流量:水槽容量の2〜4倍/時程度

例:60cm水槽(約60L)なら120〜240L/h前後

この範囲内なら「水面が軽く揺れる程度」の穏やかな流れになりやすく、ミナミヌマエビにも負担が少ないです。

一方で「水槽全体に常に強い流れがある」「エビが流されて底に掴まっている時間が多い」ようなら流量が強すぎるサインです。

数値よりも「観察」が重要で、以下の状態なら問題ありません。

- エビが自ら水流に向かって泳ぐが疲れていない

- 底や水草にしっかり留まれる

ミナミヌマエビの水流が強すぎると起こる問題点

ミナミヌマエビは小型で泳ぎが得意とはいえ、常に強い流れに逆らい続けるのは大きな負担になります。

特に以下のような問題が出やすくなります。

- 体力を消耗して弱る

水流に逆らい続けると常に泳ぎ続けることになり、エネルギーを消耗して餌を食べる時間や体力が減ります。結果として痩せやすく、長期的には寿命を縮める可能性もあります。 - 餌をうまく食べられない

流れが強いと沈下性の餌や自然発生する微生物が流されやすくなります。食事の機会が減ることで、栄養不足や繁殖力の低下につながることもあります。 - 隠れ家から流されるストレス

本来は水草や流木の陰で落ち着いて生活する習性がありますが、強い水流だとそれらの隠れ家からも押し流されやすくなり、常に落ち着けない環境になってしまいます。ストレスが溜まれば病気のリスクも高まります。

そのため、水槽内に「強い流れのエリア」と「穏やかなエリア」を作ってあげることが大切です。

レイアウトやフィルター調整で、水流を分散させる工夫をすると安心です。

ミナミヌマエビが水流に向かって泳ぐ理由は?

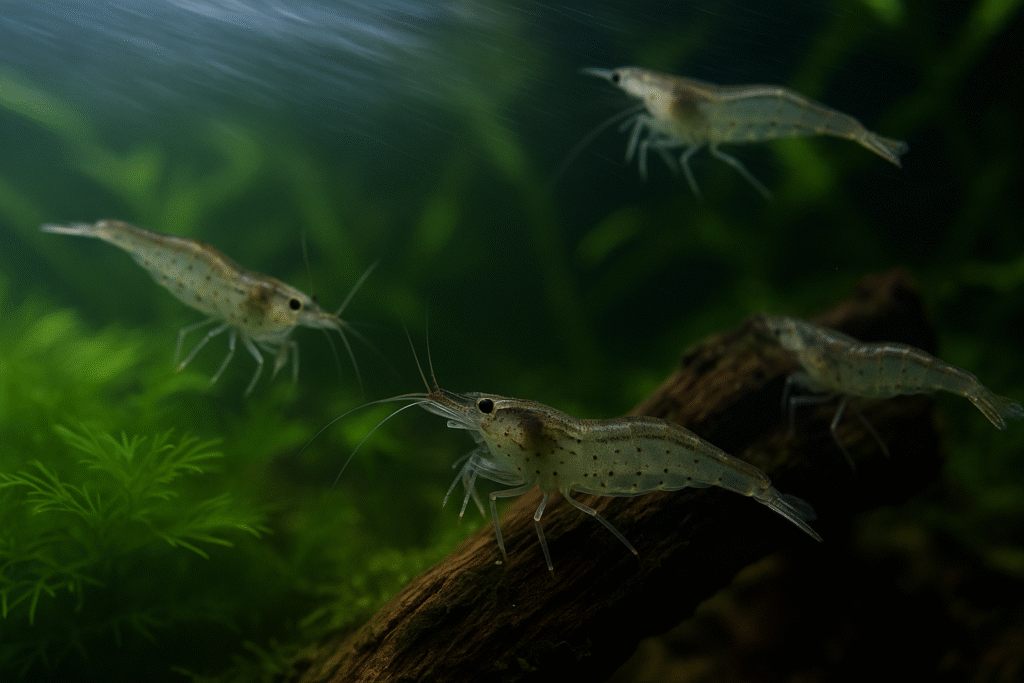

ミナミヌマエビは泳ぎが得意で、時々水流に向かって泳ぐ姿が見られます。

それにはいくつか理由があります。

・遊んでいる

・酸欠で上に向かって泳いでいる

・本能によるもの

遊んでいる

単純に遊んでいるようなときもあるようです。

とあるネットの相談所では「新しく導入したミナミヌマエビが水流に向かって泳いでいる、問題はあるのか?」という質問に対し

「ミナミヌマエビは新しい物好き、水流で遊んでいるが2.3日すれば飽きて落ち着く」

という回答がありました。

相談者からからは「2.3日してから落ち着いたので遊んでいたのだと思います。」との返答でした。

ミナミヌマエビが遊ぶこともあるようです。

酸欠

次に考えられる問題は酸欠です。

ミナミヌマエビは増えすぎることでも有名です。

水槽内にミナミヌマエビが増えすぎていませんか?

水温・水質は大丈夫ですか?

ミナミヌマエビも酸素が足りなくなると水面に上がって酸素を補給します。

エビの本能

最後に考えられるのは、エビの本能によるものです。

ミナミヌマエビは川にも生息しています。

流れに逆らわずに流され続けるとミナミヌマエビの生きたい場所にいけない、最悪流され続けてミナミヌマエビが生きられない場所(海)まで流されてしまいます。

そうならないように本能的に水流に逆らって泳ぐように生きています。

水流が強い場合、ミナミヌマエビが泳ぎ疲れてしまいますので、水流は弱めに設定しましょう。

ミナミヌマエビと水流に関する注意点と応用

ミナミヌマエビは「弱めの水流」が基本ですが、環境や目的によっては水流をうまく活用することも可能です。

水流をただ抑えるのではなく、どのようにコントロールするかによって、健康管理や観賞性を高めることができます。

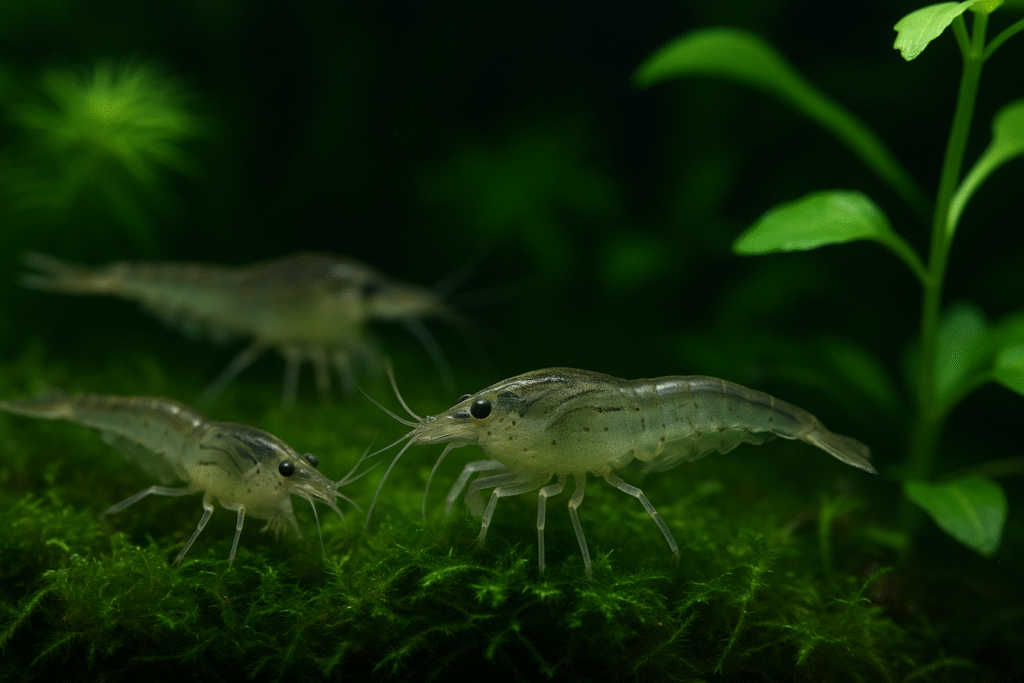

稚エビや弱った個体には水流を避ける

ミナミヌマエビの稚エビは泳ぐ力が弱く、強い水流に流されると底にうまく留まれなかったり、餌にたどり着けなかったりします。

特に繁殖を狙う水槽では、スポンジフィルターや流れを拡散できる器具を活用し、できるだけ水流をやわらげてあげると安全です。

また、病気や脱皮直後で弱っている個体も水流に逆らえず衰弱しやすいため、レイアウトで隠れ家や水流のないエリアを必ず用意しましょう。

水流を利用して酸素供給を安定させる

水流が全くないと酸欠や水質のムラが生じやすくなります。軽い水流を作ることで水面が揺れ、酸素が水に溶け込みやすくなります。

また、餌の残りやフンが一部に溜まることを防ぎ、水槽全体の環境を均一に保てる効果もあります。

水流=悪ではなく、適度な流れはむしろプラスに働くのです。

レイアウトで水流の強弱を作る工夫

同じ水槽内でも水流の強い場所と弱い場所を作ると、ミナミヌマエビが自分で居心地の良い場所を選べるようになります。

水草の茂みや流木、石などを配置すると、水流が遮られた穏やかなスポットが自然に生まれます。

観賞用としても水槽に立体感が出るため一石二鳥です。

もし水流が強く感じられる場合は、吐出口を壁に向けたり、拡散用のパーツを追加することで改善できます。

ミナミヌマエビは水流なしでも飼える?

結論から言えば、水流なしでも飼育は可能です。

実際に、無加温・無濾過のビオトープ(屋外容器)で繁殖させている例も多くあります。

ただし注意点があります。

- 酸欠のリスクが高い

水面が全く動かないと酸素が溶け込みにくく、夏場や個体数が増えた時に酸欠を起こしやすくなります。特に夜間は水草が酸素を消費するため、朝方に酸欠死するケースもあります。 - 水質悪化が早い

フィルターがない分、フンや食べ残しが分解されずに蓄積しやすくなります。こまめな水替え(2日に1回〜毎日少量)が必須になります。 - 稚エビはむしろ安全

逆に言えば、水流がまったくない環境は稚エビには安心です。泳ぐ力が弱いため、流されずに隠れ家で成長できます。

つまり「少数飼育・水草多め・こまめな水替え」なら水流なしでも問題なく育ちますが、長期安定や混泳を考えるなら弱めの水流+フィルターを使った方が安心です。

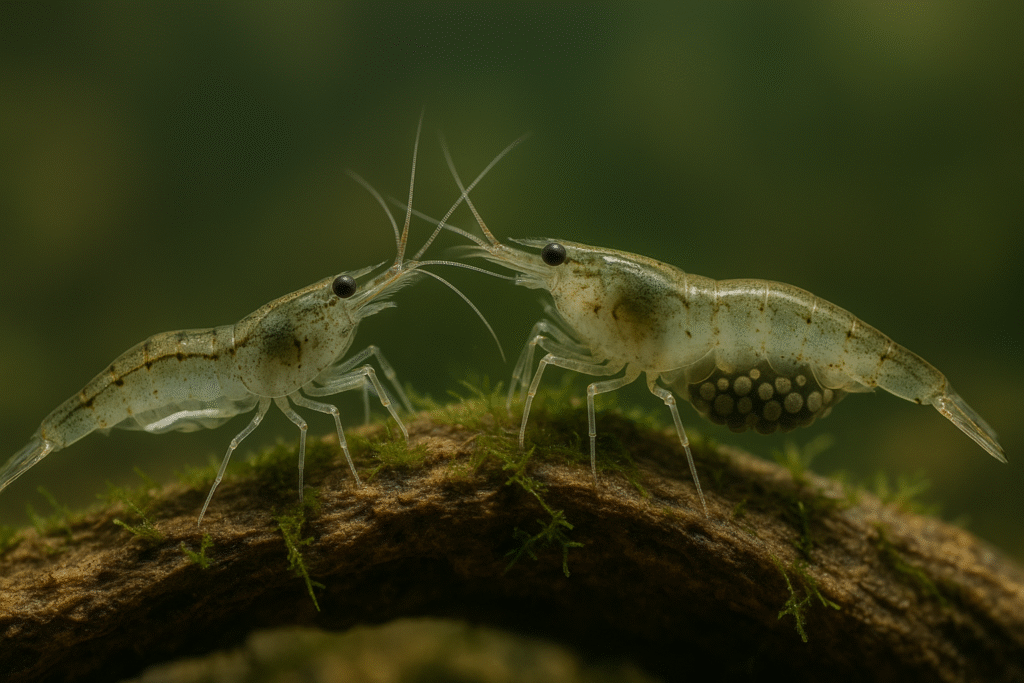

ミナミヌマエビの繁殖に水流の影響はある?

せっかく水槽内繁殖が容易なエビなので、自分の水槽内で殖えてくれたらうれしいですよね。

ミナミヌマエビの繁殖に関しては、水流は特に影響しないと思われます。

ミナミヌマエビと同様にお掃除役として知られるヤマトヌマエビの場合、卵から孵るのはエビの姿をした幼生ではなく「ゾエア」と呼ばれるプランクトンです。

自力で泳ぐ力がほとんどないため、フィルターをつけているとどんどん吸い込まれてしまいます。

一方、ミナミヌマエビの場合は孵化直後からエビの姿をしています。

小さくてもしっかりとした脚があるので、ちゃんとものにしがみつくことができるのです。

このため、フィルターに吸い込まれることがあまりありません。

もし吸い込まれても、そのままフィルターボックスの中で生きていることさえあります。

親と同じ姿をしているので、フィルターボックス内の有機物をつまんで成長していることがあるのです。

これも、浮遊生活を送るヤマトヌマエビのゾエア幼生ではできないことです。

上部式フィルターや外部式フィルターの場合は吸い込み口にスポンジをつけてやることで幼生が吸い込まれるのを防ぐことができますが、エアリフト式のフィルターなら、幼生が吸い込まれる心配はしなくて大丈夫です。

ミナミヌマエビの水流を考えたレイアウトを

ミナミヌマエビには水流はなしでも良いですが、フィルターを使用する以上強くても弱くても水流は発生します。

ミナミヌマエビに絶対水流は起こさない、フィルターは入れない、という考えは良いですが、そうなると水替えをこまめに行わないといけなくなります。

エビは水質悪化に弱いです。なのでフィルターは入れた方が良いです。

水流を調節できるフィルターもありますし、強いなと感じたらフィルターの吐き出し口を水槽壁面に向けてみたり調節します。

フィルターの吐水口が棒状の小さな穴が開いているようなものならば穴を広げてあげるのも良いでしょう。壊さないように。

フィルターを入れないようにするのであれば、まずはミナミヌマエビの飼育数に気を付けてください。

ミナミヌマエビは放っておいても増えてしまいます。

増えた後なんとかできるのならば大丈夫ですが、そのままにしておくと酸欠になります。

酸欠だけではなく、ミナミヌマエビの排泄物による水質悪化も心配です。

次にミナミヌマエビは水質の変化に弱いので、こまめな水替えが必須です。

頻度は2日に1回、出来れば毎日行います。

繰り返しになりますが、飼育の手間やミナミヌマエビの事を考えるとフィルターはあった方が良いと思います。

ミナミヌマエビの水流の強さは?【まとめ】

ミナミヌマエビにとって理想の水流は「弱め」であり、稚エビや弱った個体には特に配慮が必要です。

ただし、完全に水流をなくすと酸素不足や水質悪化のリスクもあるため、レイアウトやフィルター調整で強弱をつけることが大切です。

他の記事では「ミナミヌマエビと混泳」「水草との相性」なども紹介しているので、あわせて参考にしてください。