うさぎが後ろ足を「ダンッ!」と踏み鳴らす行動は、通称「足ダン」と呼ばれます。

飼い主さんなら一度は目にしたことがある仕草ではないでしょうか。

驚くほど大きな音が出ることもあり、初めて体験すると「怖がっているの?」「隣に響いていないかな?」と心配になるかもしれません。

実は足ダンは、うさぎが仲間に危険を知らせる本能的な行動であると同時に、怒りや不満、さらには嬉しさやテンションの高まりなど、さまざまな感情表現としても見られます。

つまり「足ダン=怖がっている」とは限らないのです。

この記事では、うさぎの足ダンの意味や理由、頻繁にする場合の原因、止まらない時の対処法、怪我や騒音への注意点、防音対策までを総合的に解説します。

足ダンを正しく理解し、安心してうさぎとの暮らしを楽しむための参考にしてください。

うさぎの足ダンとは?

何かに警戒しての足ダン

— account (@Er7Eh) June 4, 2025

外を見渡しても特に見当たらなかったけど何だったんだろう…😓

うさぎさんとお話出来たらなぁ pic.twitter.com/fi91Zm2ibN

うさぎの「足ダン」とは、後ろ足で床を強く踏み鳴らす行動のことを指します。

正式には「スタンピング」と呼ばれることもあり、野生下では仲間に危険を知らせるための本能的な行動です。

森や草原に暮らすうさぎは、外敵が近づくと音を立てて仲間に知らせ、すぐに逃げられるようにしていました。

この名残から、ペットのうさぎも家庭内で足ダンをするのです。

ただし、危険を感じた時だけでなく、うさぎが怒っている時、不安やストレスを感じている時、飼い主に対して何かを訴えたい時など、さまざまな場面で足ダンを見せます。

例えば、ケージに戻されるのが嫌だったり、部屋の中で知らない音がしたりすると足ダンをする子もいます。

また、うさぎの個体差によって足ダンの頻度は大きく異なります。ほとんど足ダンをしない子もいれば、感情表現の一環として頻繁に行う子もいます。

特に思春期(生後6ヶ月〜1歳前後)のうさぎは神経質になりやすく、足ダンを多用する傾向が見られます。

つまり足ダンは、うさぎにとって自然なコミュニケーションの手段であり、決して悪い行動ではありません。

飼い主は「うさぎが今どんな気持ちなのか」を読み取るヒントとして受け止め、安心できる環境づくりを心がけることが大切です。

足ダンをする主な理由(怖い・嬉しい・不満・異変など)

うさぎが足ダンをする理由は一つではなく、感情や状況によってさまざまです。

「危険を知らせるため」と紹介されることが多いですが、家庭で飼育されているうさぎは日常の中でいろんな場面で足ダンを見せます。

代表的な理由を整理してみましょう。

怖い・警戒している時

足ダンの最も本能的な理由は「危険信号」です。

大きな物音や知らない人の接近、地震などで不安を感じた時に「危ないぞ!」と合図するために足ダンをします。

この場合はしばらく警戒心が強くなり、体を低くして耳を立てていることが多いです。

不満・怒っている時

「ケージに戻されたくない」「撫でるのをやめられて不満」など、飼い主に対して自己主張をする際にも足ダンをします。

特に思春期(生後6ヶ月〜1歳前後)のうさぎは自己主張が強くなり、感情的に足ダンを繰り返すことがあります。

嬉しい・楽しい時

意外かもしれませんが、足ダンは喜びの表現としても見られます。

部屋んぽでテンションが上がった時や、遊びに夢中になっている時に「ダンッ!」と踏み鳴らすことがあります。

感情が高ぶった結果の行動なので、怖がっているわけではありません。

周囲の異変に反応している時

人間にはわからない物音や気配に反応して足ダンすることもあります。

例えば、夜間の外の音、別のペットの動き、時には人間が気づかない些細な環境の変化などに敏感に反応するのです。

頻繁に足ダンする場合の考えられる原因

うさぎの足ダンは一時的に行われることが多いですが、中には何度も繰り返す子もいます。

頻繁に足ダンをする場合には、いくつかの原因が考えられます。

思春期による自己主張

生後6ヶ月〜1歳前後のうさぎは「思春期」と呼ばれる時期で、自我が芽生えやすくなります。

この時期は自己主張が強くなり、ちょっとした不満や気分の変化でも足ダンを繰り返す傾向があります。

成長とともに落ち着くことが多いので、過剰に心配する必要はありません。

環境への不満やストレス

ケージに閉じ込められたことへの不満、部屋んぽの時間が少ないこと、周囲の騒音や匂いなど、環境が原因でストレスを感じている場合もあります。

他にペットを飼っている場合や、人の声・家電の音に敏感に反応している可能性もあるでしょう。

体調不良や不安

「特に理由が思い当たらないのに足ダンが止まらない」という場合は、体調不良のサインの可能性もあります。

食欲がない、排泄が少ない、普段より元気がないなどの症状があれば、すぐに獣医師に相談してください。

うさぎは体調変化を隠す習性があるため、足ダンの頻度が増えることが唯一の異変のサインになっていることもあります。

足ダンが止まらない時の対処法

うさぎが一晩中ダンダンと足を鳴らしてしまうと、飼い主も寝不足になり心配になりますよね。

足ダンが止まらない時には、まず原因を突き止め、それに合わせた対処をしてあげることが大切です。

環境を見直して安心させる

うさぎは環境の変化や物音に敏感です。

夜間の足ダンが多い場合は、ケージを静かな場所に移す、明かりや音を遮るために布をかけて落ち着かせるなど、安心できる空間を作ってあげましょう。

また、部屋んぽの時間を増やして日中に運動させることで、夜間の不安や不満が減り足ダンが落ち着くこともあります。

飼い主との接し方を工夫する

撫でてほしいのに無視された、ケージに戻されて不満、といった理由で足ダンが続くこともあります。

そういう時は、すぐに反応しすぎず「足ダン=思い通りになる」と覚えさせないように注意が必要です。

しばらく様子を見て、落ち着いたタイミングで構ってあげると良いでしょう。

体調不良の可能性をチェックする

食欲が落ちていないか、排泄は正常か、いつもと行動が違わないかを確認してください。

普段と違って弱々しい足ダンや、じっとしたまま繰り返しているような場合は体調不良のサインかもしれません。

特に消化器系の不調は命に関わるため、気になる場合は早めに獣医師に診てもらいましょう。

足ダンで怪我するリスクと環境づくり

足ダンはうさぎにとって自然な行動ですが、繰り返すことで足や体に負担がかかる場合があります。

特に硬い床やケージ内のすのこの上で足ダンをする場合、足裏や関節を痛めるリスクがあるため注意が必要です。

足裏のトラブル

足ダンを繰り返すことで、うさぎの足裏に炎症や皮膚のただれ(ソアホック)が起こることがあります。

特に金網の上や硬い床では足裏が擦れてしまい、赤くなったり毛が抜けたりすることもあります。

早めに休足マットや柔らかいカーペットを敷いて保護しましょう。

骨や関節の怪我

強い力でダンッと叩きつけるため、まれに踵や足の骨を痛めることがあります。

実際に、硬い床の上で足ダンをした際に踵を骨折してしまった例も報告されています。

防音対策を兼ねてジョイントマットや厚手のラグを敷いておくと、足への衝撃も和らげられます。

安全な環境づくりの工夫

足ダンはやめさせるのではなく、安全にできる環境を整えることが大切です。

ケージのすのこには緩衝材を挟む、サークルや部屋んぽエリアには柔らかいマットを敷くなど、足に優しい素材を取り入れましょう。

また、足ダンが増えてきたらストレスや不満のサインである可能性もあるため、環境改善や遊びの時間を増やすことも効果的です。

うさぎの足ダンは騒音トラブルになる?

うさぎの足ダンは、体重のある人間の足音や家具を動かす音と比べれば小さなものです。

基本的には、一戸建てや防音性の高い住宅ではトラブルになる可能性は低いでしょう。

しかし、集合住宅で床や壁が薄い場合は注意が必要です。

特にケージ内のすのこの上で足ダンをすると、金属部分や床材と共鳴して「カンッ!」と硬い音に変わり、振動が下階や隣室に伝わりやすくなります。

これが夜間や早朝の静かな時間に繰り返されると、周囲の人には実際の大きさ以上に響いて感じられるのです。

騒音レベルの目安

- うさぎの足ダン(ケージ上)

およそ40〜60デシベル(図書館〜普通の会話程度) - 人間の足音(木造住宅)

60〜70デシベル(掃除機やテレビの音に近い) - うさぎの足ダン(カーペット上)

30〜40デシベル(ささやき声程度)

つまり、防音対策をしていないケージ上の足ダンは、思った以上に「カンッ!」と高い音になり、体感的には人間の足音に近い印象を与える場合があります。

トラブルになるかどうかの境目

・隣人が神経質で音に敏感な場合

・夜間に繰り返される場合

・防音性の低い建物の場合

このような条件が揃うと、実際に苦情につながるリスクがあります。

逆に、防音マットやジョイントマットを敷いて対策をしておけば、生活音の範囲に収まりやすくなります。

うさぎの足ダンの防音対策

うさぎの足ダンは、ほとんどしないうさぎもいれば、すごく頻繁にするうさぎもいます。

また、うさぎの年齢によって、思春期と言われる生後6ヶ月から1年の間だけ頻繁にする場合など様々です。

筆者の飼育しているうさぎは、まさしくこの思春期の頃にとても頻繁に足ダンをしていました。

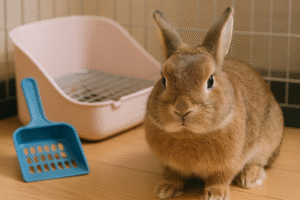

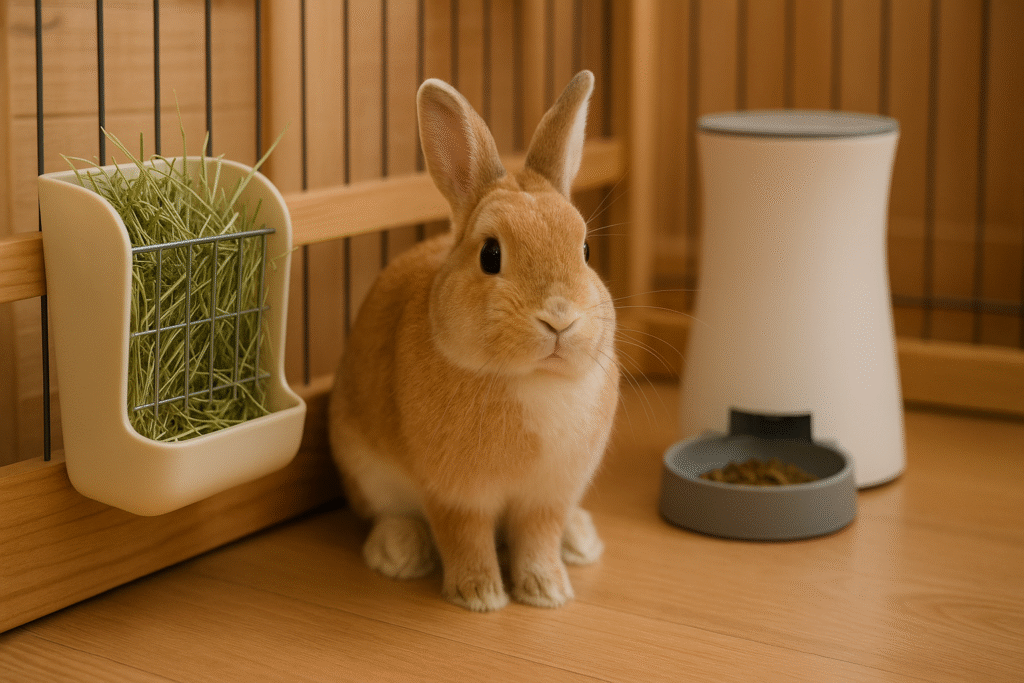

うさぎの足ダンで、一番音が響く場所は、ケージ内のすのこの上ではないでしょうか?

ケージ内のすのこの上でダンダンされると、ケージの金網にすのこがあたって音がとても響きます。

また、ケージ内などで足ダンする場合は、大きな音が出る事以外に、うさぎが足裏を傷つけてしまうことも問題です。

まず、足裏を保護するためにスノコの上に休足マットを敷くと良いです。

ペットショップなどで休足マットが売っているので足裏を保護してあげましょう。

次に、すのこと金網がぶつかって音が出ないように、すのこと、すのこがあたるケージの間に緩衝材を挟むと良いです。

この緩衝材は、タオルや分厚い両面テープ、段ボールなど家庭で準備しやすい物で良いかと思うのですが、うさぎによっては齧ってしまうので、飼育しているうさぎが齧らない物をおすすめします。

何の素材でも齧ってしまう場合は、緩衝材を入れた部分を、プラスチックのクリアファイルなどで保護すると良いです。

プラスチックのクリアファイルは手に入りやすく、様々な場所でのうさぎの齧り対策にとても役立ちます。

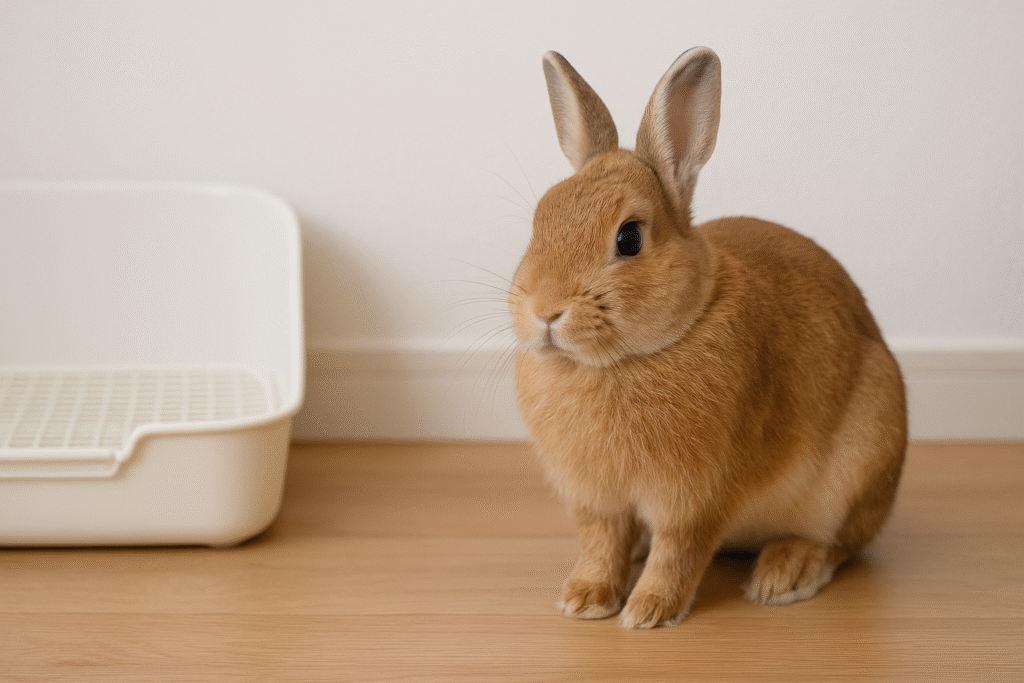

サークル飼育に変更することもおすすめ

筆者は、うさぎ用のケージではなくサークル内でうさぎを飼育しており、下にカーペットを敷いています。

カーペットの上で足ダンする場合は、大きく音が響く事はありません。

また、うさぎの足裏の事を考えても、カーペットの上だと安心です。

もし、色々な対策をしてもケージ内の足ダンをやめない場合には、思い切ってサークル飼育をする事をおススメします。

トイレがある程度きちんとできるうさぎならば、サークル内にマットを敷いて飼育する事ができます。

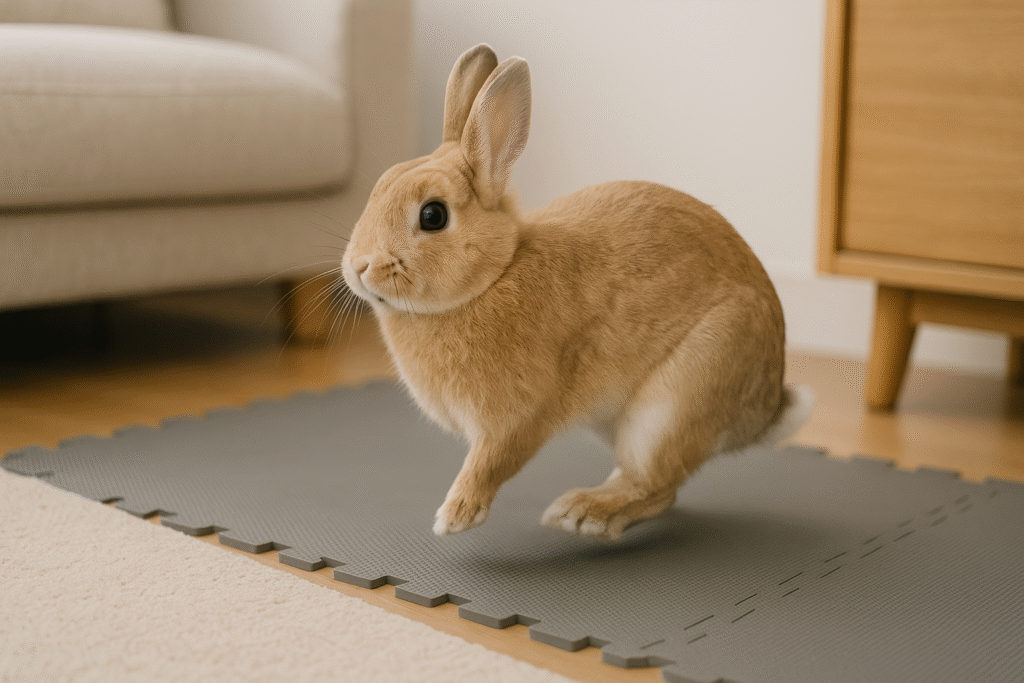

部屋んぽ中の足ダンの防音対策には、防音シートを使おう

筆者が飼育しているうさぎは、部屋んぽ中も頻繁に足ダンしていました。

カーペットの上なら良いのですが、フローリングの上だと音も響く上に足裏にも良くないのでは、と心配になりました。

そこで、部屋んぽ中は、防音のためにジョイントマットを敷くようにしました。

ジョイントマットの上ですと、音も吸収してくれて、足裏にもダメージが少ないのでとても良かったです。

集合住宅での足ダン騒音トラブルを防ぐ工夫

ケージやサークルの設置場所を工夫する

足ダンの音は、床や壁を伝わって響きやすいものです。

特に集合住宅では、床に直置きすると下階に響きやすくなります。

ケージやサークルは床に直置きせず、防振マットや家具用の防音ゴムの上に置くことで、振動が下に伝わりにくくなります。

また、壁際や隣室と接する部分を避けて、できるだけ部屋の中央付近に設置すると音の伝わりを軽減できます。

夜間の足ダンを想定した生活リズムの調整

夜に足ダンが多いと、ご近所とのトラブルになりやすくなります。

うさぎは薄明薄暮性で夜行性に近い行動を取るため、日中の運動量をしっかり確保してあげると夜間の足ダンが減ることがあります。

部屋んぽの時間を夕方〜就寝前に多めにとる、遊び道具を与えてストレスを減らすなど、生活リズムを調整することも防音対策の一つになります。

どうしても改善しない場合の環境調整

もし防音グッズや設置場所の工夫でも騒音が気になる場合は、ケージの下全体に厚手の防音マットを敷く、ケージを台の上に載せて床との接地面を減らすといった方法も有効です。

最終手段としては、防音性の高い部屋にうさぎを迎え入れることも検討できます。

例えば、寝室や静かな和室ではなく、リビングなど生活音が多い空間に置くことで、周囲に足ダンの音が紛れやすくなる場合もあります。

実際に騒音トラブルになるのは足ダン?それとも飼い主の生活音?

「うさぎの足ダンって近所迷惑にならないかな…」と心配している飼い主さんは、そもそも周囲に配慮して生活しているタイプが多いので、実際に足ダンが原因でトラブルになることはほとんどありません。

むしろ注意すべきは、飼い主自身の生活音です。

例えば集合住宅では、足音・掃除機・椅子を引く音などの方が圧倒的に響きやすく、うさぎの足ダンよりも騒音トラブルの原因になりやすいのです。

足ダンでトラブルになることは稀

足ダンは一瞬の「ダンッ!」という音なので、長時間続くものではありません。

繰り返すうさぎもいますが、ほとんどは一時的で、図書館や小声の会話程度の音量(40〜60デシベル)に収まります。

人間の足音や日常の動作と比べれば小さい部類です。

危険なのは「気にしない飼い主」

逆に、一軒家や最上階しか経験がない人などは「音が下や隣に響く」という感覚が薄く、実はうさぎの足ダンではなく自分の生活音でトラブルを招いているケースが多いのです。

特に夜遅くに歩き回ったり、物を落としたりすると、足ダンどころではない大きな騒音になります。

本当に防音が必要かどうか

結論として、足ダンが原因で深刻なトラブルに発展することはまずありません。

ただ「心配だから対策をしたい」と思う方は、マットを敷いたりケージの位置を工夫するだけで十分安心できます。

逆に「全く気にしていない」という方ほど、自分自身の足音や生活音の方に気を配った方がいいかもしれません。

うさぎの足ダン防音対策【まとめ】

うさぎの足ダンは本能的な行動で止めることは難しいですが、防音対策をすれば近隣トラブルを防ぐことができます。

ケージ下に防音マットを敷く、設置場所を工夫する、生活リズムを整えるなど、小さな工夫で大きな効果が得られます。

飼育環境を見直しながら、飼い主もうさぎも安心できる暮らしを実現しましょう。