「キャットフードを2種類混ぜた方が食いつきが良くなりそう」と思っていませんか?

実は、栄養の偏りや消化不良を引き起こすリスクもあります。

この記事では、混ぜて良いケース・悪いケースをわかりやすく解説します。

キャットフードを2種類混ぜるのは良い?

ドライ×ウェットの組み合わせ

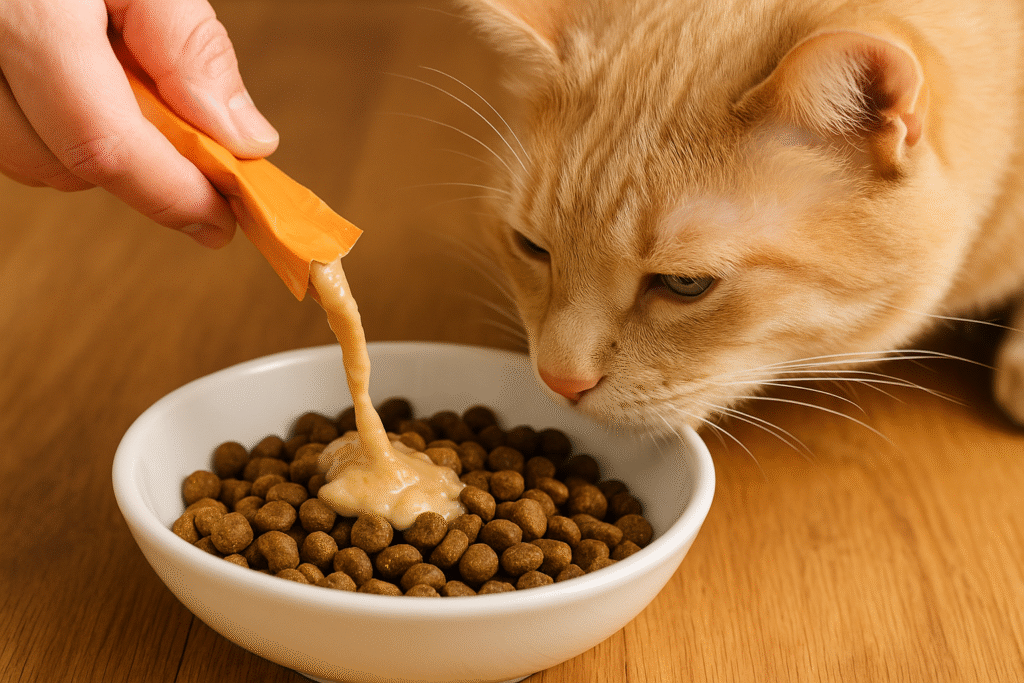

ドライフードとウェットフードを混ぜるのは、多くの猫が好む組み合わせ方法です。

ウェットの香りで食欲を刺激し、ドライの歯ごたえも楽しめるため「食いつき改善」には効果的です。

ただし注意点があります。

ドライフードは総合栄養食、ウェットは補助栄養食であることが多いため、主食がどちらかを明確にしておく必要があります。

総合栄養食のドライをメインに、少量のウェットをトッピングするのが理想的です。

ウェットを多く混ぜすぎると、ドライがふやけて食感が悪くなり、保存も利かなくなります。

食べ残しはすぐに処分し、1回で食べ切れる量を与えましょう。

ドライフード×ドライフードの組み合わせ

ドライフードは多くが「総合栄養食」として販売されており、それ1種類で必要な栄養をすべてまかなえるように作られています。

そのため、総合栄養食同士を混ぜると栄養バランスが崩れる可能性があります。

味を変えてあげたいと思っても、香りが混ざることで猫が戸惑い、かえって食いつきが悪くなることも少なくありません。

また、「尿路ケア」や「毛玉ケア」など目的の違うフードをブレンドしても、成分が打ち消し合いどちらの効果も薄まるおそれがあります。

複数の健康ケアをしたい場合は、獣医師に相談してどのケアを優先すべきかを決めましょう。

ウェット×ウェットの組み合わせ

ウェットフード同士を混ぜる場合もありますが、これも慎重に行いましょう。

ウェットは「総合栄養食」タイプと「一般食・おやつ」タイプがあり、この2つを混ぜると栄養バランスが崩れる可能性があります。

特に総合栄養食ウェットをメインにしている場合、別の総合栄養食を混ぜるのはおすすめできません。

脂質やナトリウム量が過剰になり、肥満や腎臓負担につながるおそれがあります。

もし混ぜるなら、総合栄養食+一般食(トッピング感覚)にとどめましょう。

香りや食感の変化で食欲を刺激でき、偏食防止にもつながります。

同じメーカーなら混ぜても大丈夫?

同じメーカーのキャットフードなら混ぜても問題ないと思う方も多いですよね。

たしかに、同じメーカーの製品は栄養設計や使用している原材料の方向性が似ているため、まったく別ブランド同士よりはリスクが低いといえます。

ただし、“安全”と“おすすめ”は別です。

同一メーカーでも、商品ごとにカロリー・脂質・ミネラルバランスは微妙に違います。

たとえば同じメーカーの「毛玉ケア」と「体重管理」フードを混ぜると、目的が打ち消し合い、どちらの効果も半減してしまうことがあります。

もし混ぜたい場合は、同じシリーズの味違い(例:チキン味とフィッシュ味)など、栄養設計が共通しているものを選ぶのが安心です。

また、混ぜる際は一気に変えず、猫の体調や便の状態を見ながら少しずつ割合を調整しましょう。

キャットフードにちゅーるをかけるのはあり?

「ドライフードにちゅーるをかけて食べさせても大丈夫?」と気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。

混ぜる頻度や量の目安、健康を保ちながら食いつきを高めるコツを詳しく紹介しています。

👉 ちゅーるをドライフードに混ぜるのは大丈夫?頻度と正しい混ぜ方を解説

キャットフードを混ぜるときの3つのリスク

消化不良や下痢のリスクがある

猫の消化器は人間よりもデリケートです。

特にタンパク質や脂質の配合比が異なるキャットフードを混ぜると、腸内環境が急に変わり、下痢や嘔吐を起こすことがあります。

猫の体は「一定の栄養バランス」に慣れているため、急に新しい成分が入ると消化が追いつかないのです。

切り替え時は新旧フードを少しずつ混ぜて1〜2週間かけて慣らすようにしましょう。

特にシニア猫や胃腸の弱い猫は慎重に行う必要があります。

味の好みがぶれる「偏食」の原因になる

フードを頻繁に混ぜて与えると、猫が「毎回違う味」に慣れてしまい、単独のフードを食べなくなることがあります。

これを“グルメ化”と呼び、食欲ムラの原因にもなります。

猫は香りで食欲を判断する動物なので、2種類を混ぜると香りが変わり、むしろ食いつきが悪くなることも。

混ぜて食べさせるのは「一時的な対策」として割り切りましょう。

体質に合わない成分を重複して摂る危険

尿路ケア・毛玉ケア・体重管理など、目的別のフードを混ぜると栄養成分が重複します。

たとえば、尿路ケアフードはミネラルバランスが特殊に調整されています。

そこへ別のフードを加えるとそのバランスが崩れ、尿結石や腎臓への負担につながるおそれがあります。

特別な理由がない限り、1種類の総合栄養食を軸にした方が安全です。

もし複数の健康ケアを同時に行いたい場合は、獣医師に相談し、どの成分を優先すべきかを決めておくと安心です。

「キャットフードを2種類混ぜる」が推奨されるパターン

キャットフードを混ぜることはおすすめされないですが、一部で例外的に推奨される場合もあります。

キャットフードの切り替え時

1つ目は、キャットフードを切り替えるときです。

ずっと同じ味に慣れている猫ちゃんに新しい種類のキャットフードをあげるならば、これまでのものに新しいものを混ぜながら与えることが重要です。

味の変化のみでなく、猫の消化吸収器官が新しいキャットフードに慣れるまでこのステップを踏むようにしましょう!

これをしないと、新しいキャットフードに胃腸がなじめず吐いたり下痢をしたりする可能性があります。

補助栄養食のウェットフードを混ぜる時

また、総合栄養食であるドライフードに補助栄養食であるウェットフードを混ぜて与えることは許容されます。

総合栄養食同士では必要な栄養素が偏ってしまう危険がありますが、補助的なおやつであればその心配は低いでしょう。

猫の食欲がない時などにはこの手を使うこともあります。

キャットフードの切り替え方法

新しいキャットフードに切り替える際には、1~2週間かけてゆっくりと慣れていくことが必要です。

また、フードの混ぜ方としては、初めはこれまでのものを8割程度に多めにして徐々にその割合を減らしていくようにしましょう。

猫ちゃんのサイズや食いつき、1食の量にもよりますが、これまでのキャットフードがだいたい残り1㎏ぐらいになったらブレンドを開始するのが良いと思います。

キャットフードを2種類混ぜるのはダメなの?【まとめ】

キャットフードを混ぜるのは、切り替え時や食欲不振時の一時的な工夫としては有効ですが、日常的なブレンドはおすすめできません。

猫の健康を第一に考え、基本は「1種類の総合栄養食」で安定させましょう。

ウェットをおやつ感覚で添えるなど、目的を分けて使うのが理想的です。