アロワナは、その迫力ある姿と古代魚ならではのロマンから、多くの愛好家を魅了する観賞魚です。

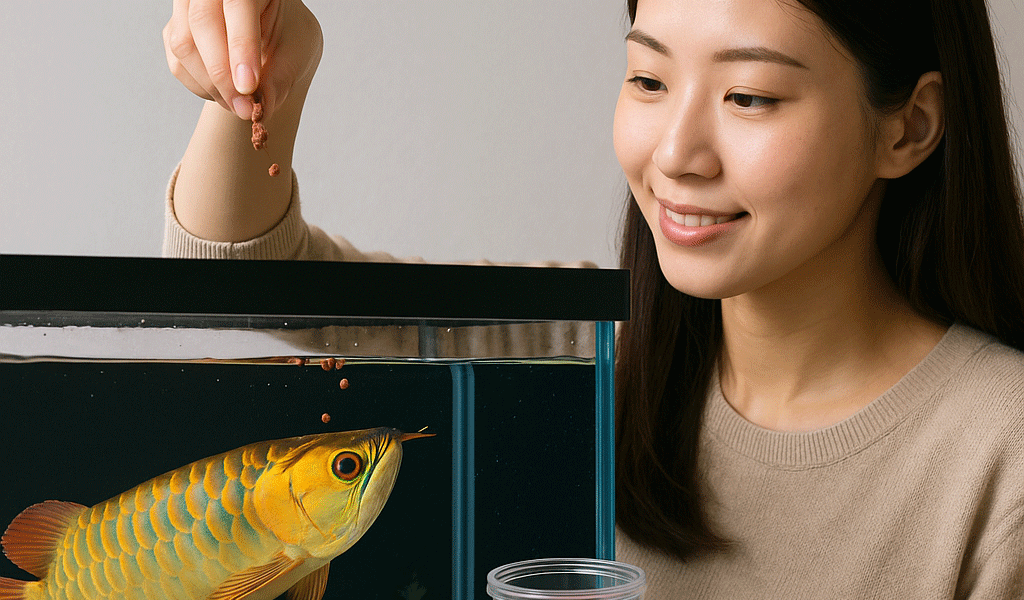

しかし、長く健康に育てるには「餌の量や頻度」を正しく理解することが欠かせません。

特に成長段階によって必要な餌の回数や内容は大きく変わり、さらに季節や水温によっても調整が必要になります。

本記事では、アロワナの幼魚から成魚までの餌の頻度や量、季節に応じた与え方、人工餌・生餌の選び方、さらには稚魚の給餌ポイントまでわかりやすく解説します。

これからアロワナを飼い始める方も、すでに飼育中の方もぜひ参考にしてください。

アロワナの餌の頻度の基本

アロワナの餌の頻度は成長段階によって大きく異なります。

野生では常に動く餌を捕食していますが、水槽飼育では環境が限られるため、適切な回数と量を守ることが健康維持のカギです。

幼魚期(〜20cm)

体長20cm未満の幼魚は成長が非常に早く、骨格や筋肉をしっかり発達させるためにエネルギーが多く必要です。

この時期は1日3〜5回の頻度で餌を与えます。

常に満腹状態を目指すのが理想で、餌不足は奇形や発育不良につながります。

小魚(メダカやグッピー)を常時泳がせ、さらに冷凍アカムシや小粒の人工餌を一口サイズにして与えると良いでしょう。

若魚期(20〜60cm)

体長20cmを超えると代謝もやや落ち着き、成長スピードがゆるやかになります。

給餌頻度は1日2回に減らします。

この時期に人工餌へ慣らしておくと、成魚になった際に餌の準備が格段に楽になります。

人工餌だけでは食いつきが悪い場合は、生餌と混ぜて与えることで切り替えやすくなります。

成魚期(60cm以上)

体長60cm以上になる成魚は成長がほぼ止まり、消費エネルギーも安定します。

餌の頻度は1日1回が基本です。

餌は数分で食べ切れる量が目安で、食べ過ぎは肥満や消化不良、水質悪化を招きます。

アロワナの泳ぎや食べ方を観察し、ペースが落ちてきたらその日の給餌を終了しましょう。

アロワナの季節・水温による餌頻度の調整

アロワナは変温動物であり、水温が体の代謝に直結します。

そのため、季節や水温の変化に応じて餌の頻度や量を調整することが健康管理の重要なポイントです。

夏場(高水温期)

夏は水温が上がり、アロワナの代謝も活発になります。

この時期は普段よりも活動量が増え、食欲も旺盛になるため、餌の量をやや多めに与えても消化しやすくなります。

とはいえ、与え過ぎは水質悪化の原因になるため、様子を観察しつつ適量を守ることが大切です。

冬場(低水温期)

冬は水温が下がり代謝が低下します。

特にヒーターを使わず自然水温で飼育している場合、餌の消化能力も落ちるため、給餌回数を週2〜3回程度に減らす飼育者も少なくありません。

ヒーターを使って水温を一定に保っている場合でも、夏と比べて食欲が落ちることがあるため、食べ残しが出ないよう注意が必要です。

ヒーター使用時の年間管理

年間を通じて水温を安定させることで、極端な食欲の変動を防ぐことができます。

ただし、水温が一定でも光量や活動パターンが季節によって微妙に変わるため、餌を全く同じ量で与えるのではなく、アロワナの動きや食べ方を観察して調整しましょう。

アロワナに与える餌の種類

アロワナは肉食性の観賞魚で、餌の種類は人工餌・生餌・冷凍餌の3つに大きく分かれます。

それぞれの特徴や注意点を理解して組み合わせることで、栄養バランスを整えながら健康的に育てることができます。

人工餌(ペレット・フローティングタイプ)

人工餌は栄養バランスが整っており、水槽内の水質悪化を最小限に抑えられるのが大きなメリットです。

また、入手や保存が簡単で管理の手間が少ない点も魅力です。

一方、アロワナは人工餌に慣れるまで時間がかかる個体も多く、幼魚期から徐々に混ぜて与えることでスムーズに移行できます。

生餌

生餌はアロワナの食欲を引き出す最も自然な方法で、代表的なものにはメダカ、金魚、グッピー、アカヒレなどがあります。

ただし、購入直後に水槽へ入れるのは危険です。

寄生虫や病原菌を持ち込む恐れがあるため、トリートメント(隔離・観察期間)を行ってから与えましょう。

また、両生類も食べますが、中には弱毒を持つ種類(アマガエル、ガマガエル、イモリなど)がいるため、おススメしません。

冷凍餌

冷凍アカムシ、ジャイアントミルワーム、冷凍マウスなども人気があります。

冷凍餌は保存性が高く、病原体のリスクも低めです。

解凍後は必ず水槽に投入する直前に与えるようにし、常温で長時間放置しないよう注意しましょう。

アロワナが餌を食べない時の対処法

アロワナが餌を食べなくなる原因はさまざまですが、放置すると体力低下や病気につながる恐れがあります。

原因を切り分けて適切な対処を行いましょう。

食べ飽きによる拒食

アロワナは同じ餌ばかり与えていると飽きてしまい、食いつきが悪くなることがあります。

この場合は餌の種類をローテーションし、人工餌・生餌・冷凍餌をバランスよく与えることで改善が期待できます。

環境変化によるストレス

引っ越し直後や水槽のレイアウト変更後など、環境の変化はアロワナにストレスを与えます。

一時的に餌を食べなくなる場合がありますが、落ち着いた環境を維持し、時間をかけて様子を見ましょう。

水質・温度の問題

水質悪化や水温変動も拒食の原因になります。

特にアンモニアや亜硝酸の上昇は食欲低下につながるため、水換えやろ過のチェックが必要です。

また、水温が安定していない場合はヒーターで一定に保ちましょう。

アロワナの稚魚期の餌管理ポイント

アロワナの稚魚期は特にデリケートで、餌の与え方次第でその後の成長や健康状態が大きく変わります。

栄養不足や詰まり事故を防ぐため、餌のサイズや頻度には特に注意しましょう。

常に満腹状態を維持

稚魚期(体長15cm前後まで)は急成長の真っ最中です。

この段階では常に満腹状態を目指す給餌が基本で、餌不足は骨格の奇形や体格不良の原因になります。

小魚(メダカやグッピー)を水槽内に常時泳がせるのも効果的です。

餌のサイズ調整

稚魚の口に合わない大きさの餌は、のど詰まりや消化不良を引き起こします。

人工餌や冷凍餌は一口で食べ切れるサイズに割って与えることが大切です。

アカムシや小型ペレットを活用すると安心です。

給餌頻度

稚魚は代謝が非常に早いため、1日3〜5回を目安に給餌します。

水槽内の生餌と組み合わせることで、間食的に捕食し、安定した栄養補給が可能になります。

アロワナの餌管理まとめ

アロワナの餌管理は、成長段階や季節によって調整することが重要です。

幼魚は頻繁に給餌し、成長とともに回数を減らすことで健康を維持できます。

また、餌の種類を工夫して食べ飽きを防ぐことも長期飼育のコツです。

- 幼魚期(〜20cm): 常に満腹を目指し1日3〜5回

- 若魚期(20〜60cm): 1日2回、人工餌への移行を進める

- 成魚期(60cm以上): 1日1回、数分で食べ切れる量

- 季節変化: 夏はやや多め、冬は控えめに調整

餌の管理は単に量を決めるだけではなく、水質や水温、アロワナの行動を日々観察することが欠かせません。

健康的な食生活を整えることで、美しい姿を長く楽しむことができるでしょう。