オトシンクルスは、水槽内のコケ取り役として人気が高い小型の観賞魚です。

飼育していると「オスとメスの違いを知りたい」と思う方も多いでしょう。

この記事では、オトシンクルスのオスメスの見分け方を体型や行動など具体的な特徴ごとにわかりやすく解説します。

オトシンクルスのオスメス見分け方

オトシンクルスは成魚になるとオスとメスで外見や行動に違いが出てきますが、幼魚のうちはほとんど差がなく判別が難しい魚です。

ここでは、稚魚では見分けがつかない理由、見た目の違い、行動の違い、生殖器による判別の可否について順番に解説していきます。

稚魚ではオスメスの見分けが不可能

オトシンクルスは、稚魚や若い個体のうちはオスとメスの見た目にほとんど差がありません。

体型や色の違いもほとんどなく、腹部の膨らみや胸びれの長さなど、成魚で判断に使える特徴がまだ現れないためです。

一般的に、オスメスを見分けられるようになるのは繁殖可能な成熟期を迎えてからで、体長がおよそ3〜4センチに達したあたりが目安とされています。

それまでは外見で判断することは難しく、複数匹を飼育して成長を見守る必要があります。

見た目の違い

成熟したオトシンクルスでは、オスとメスで体型に明確な違いが出てきます。

最もわかりやすいポイントは腹部のふくらみです。

メスは抱卵するとお腹が横に大きく張り出し、全体的に丸みを帯びた体型になります。

一方でオスはスリムな体型を保つことが多く、腹部が大きく膨らむことはほとんどありません。

また、体の幅だけでなく、側面から見たシルエットも違いがあります。

メスは腹部が丸く盛り上がり、背中から腹部にかけてのカーブがなだらかに。オスは背中から腹部まで一直線に近いスリムなラインになる傾向があります。

複数個体を並べて観察すると違いがよりはっきりわかるため、判別の精度が高まります。

行動の違い

オトシンクルスは普段は温和で水槽内のコケを食べる姿が目立ちますが、繁殖期が近づくとオスとメスで行動に差が見られます。

特にオスは、産卵の準備が整ったメスを追いかける行動が増えます。

複数のオスが1匹のメスを追いかけ回すこともあり、知らないと「いじめているのでは?」と心配になるほど活発に動き回ることもあります。

これは正常な繁殖行動で、体調に問題がなければ特別な対応は不要です。

一方でメスは抱卵すると動きが落ち着き、水草やガラス面でじっとしている時間が増える傾向があります。

こうした行動の違いも、オスメスを見分ける一つの目安になります。

生殖器での判別は可能?

オトシンクルスのオスメス判別で「生殖器を見れば確実にわかるのでは?」と思うかもしれませんが、実際には観察が難しい場合がほとんどです。

繁殖期の成熟した個体であっても、オスの輸精管やメスの輸卵管は非常に小さく、水槽越しにははっきり確認できません。

繁殖直前になるとメスの輸卵管がわずかに突き出すこともありますが、光の角度や観察位置によっては見えない場合が多く、日常的な判別方法としてはあまり現実的ではありません。

そのため、一般の飼育者は生殖器の確認よりも、体型の違い(特に腹部の膨らみ)や行動の傾向を基準に見分ける方が確実で魚への負担も少なく済みます。

オトシンクルスの繁殖は難しい?

オトシンクルスの繁殖は難しいと言われていますが、自然繁殖した例もありました。

狙って繁殖させるのは難しいとのことですが、条件が揃えば自然に繁殖するようです。

オトシンクルスのオスメス1匹づつではなく、出来ればオス2匹メス1匹の方が成功率は上がるようです。

環境は水草が多く25℃前後を維持、水質は弱酸性。

この環境を保てば自然に産卵するかもしれません。

産卵後の稚魚の育成も生存率の低さから難しいと言われる理由の一つです。

オトシンクルスの繁殖方法

用意するもの

- 繁殖用水槽(卵を親を分ける為)

- フィルター

- ヒーター

- 稚魚の餌(インフゾリアやドライイーストなど)

- 照明

あった方が良いもの

- 水草

- マジックリーフ

- 流木

水温を25度前後に水質は弱酸性を保った環境で親魚を飼育。

交尾の後1日かけて産卵が行われます。

その後卵を隔離しないと親魚や混泳魚に食べられてしまいますので必ず隔離しましょう。

繁殖用水槽を用意して産卵後に親魚だけ取り出す方法が楽だと思いますが、逆でも大丈夫です。

小さな卵だけを取り出す作業は大変ですが、稚魚の育成はペットボトルでも出来るので水槽を2つ用意する必要がなく場所を取りません。

ペットボトルを使用する際は、必ず水草とあらかじめ植物性プランクトンを発生させた水を用意しましょう。

作り方は簡単でペットボトルに水と水草を入れて日光に当てていれば自然に微生物が発生します。

この微生物が稚魚の餌になりますので、産卵前に用意しておきましょう。

産卵後に卵を取り出す際は透明な卵だけ取り出します。白い卵は孵化しません。

水草についている卵は剥がすと死んでしまいますので、水草ごと取り出しましょう。

オトシンクルスの稚魚の育成

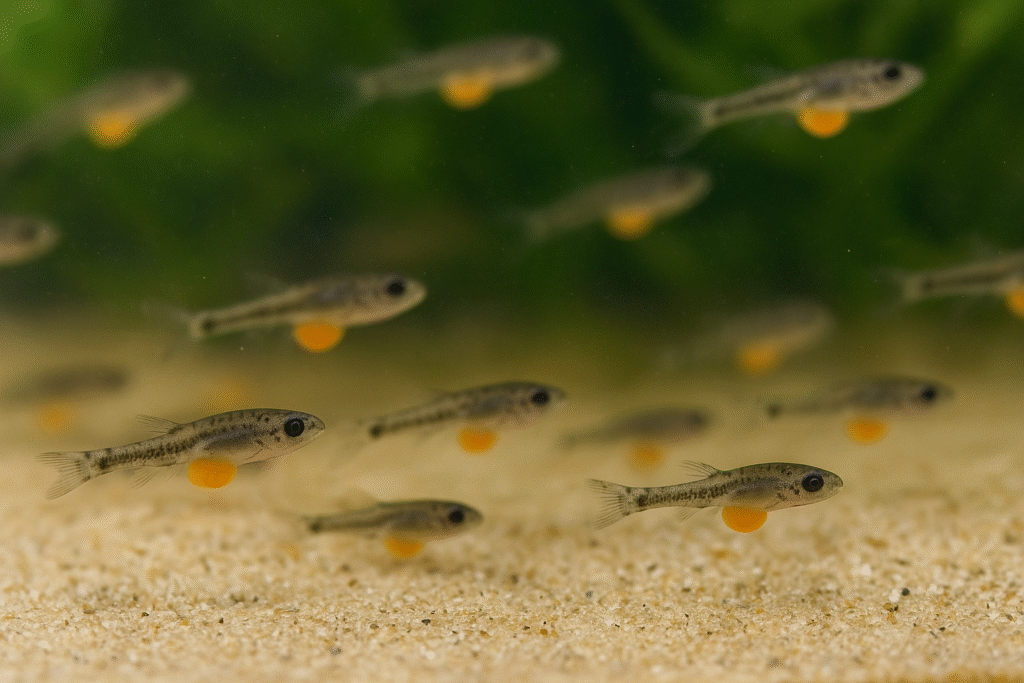

産卵後2~3日で孵化。

泳ぎだすまでは餌は与えません。

生まれたての稚魚はヨーサックと呼ばれる栄養袋を持っていて、そこから栄養を取ります。

ヨーサックが無くなると泳ぎだすので、そこから餌やりのスタートです。

稚魚の餌として有名なブラインシュリンプは、生まれたての稚魚には大きくて食べられないことがあります。

その場合はより小さいインフゾリアから与えていきましょう。

あらかじめ産卵前に入れて置いたマジックリーフも餌となるのでおすすめです。

微生物でなくても水に溶かしたドライイーストなどでも大丈夫です。

孵化して10日ほどで7ミリ程度大きくなり、人口餌も食べられるようになります。

この時に人口餌にならしておくと、水槽内にコケや微生物が無くなった際の餓死を防げます。

のちの飼育も楽になりますので、早めに餌付けして人口餌に慣らしておきましょう。

順調に餌を食べて孵化から1か月も経てば親魚と同じ餌、同じ水槽で飼育が可能になります。

水換えについてはオトシンクルス自体水質変化に弱い魚なので、稚魚の育成時には水換えは控えます。

明らかに水質悪化が見られる場合(悪臭がするなど)は仕方ありませんが、慎重に少しづつ水替えをしましょう。

オトシンクルスのオスメスの見分け方【まとめ】

オトシンクルスのオスメスの見分け方、繁殖は難しい?ということを調べてみました。

見分け方はとても簡単なようです。お腹を見てみましょう。

繁殖について産卵まではそこまで難しくないようですが、稚魚の育成が大変かもしれません。

オトシンクルスのオスとメスを見分けて、ぜひ繁殖に挑戦してみてはいかがでしょうか。