ヤマトヌマエビが突然水槽から消えた…そんな経験はありませんか?

実は「消えた」理由は脱走だけではなく、捕食や寿命、隠れ場所に潜んでいる場合などさまざまです。

本記事では、ヤマトヌマエビが消える原因とその対策を詳しく解説します。

ヤマトヌマエビが消えた!理由は脱走?

混泳している観賞魚によってはヤマトヌマエビが食べられてしまった可能性もありますが、多くが脱走していると考えられます。

ヤマトヌマエビは脱走名人と呼ばれるほどよく脱走します。

脱走方法は登って脱走します。驚きですよね。

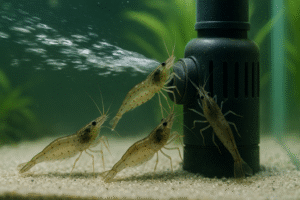

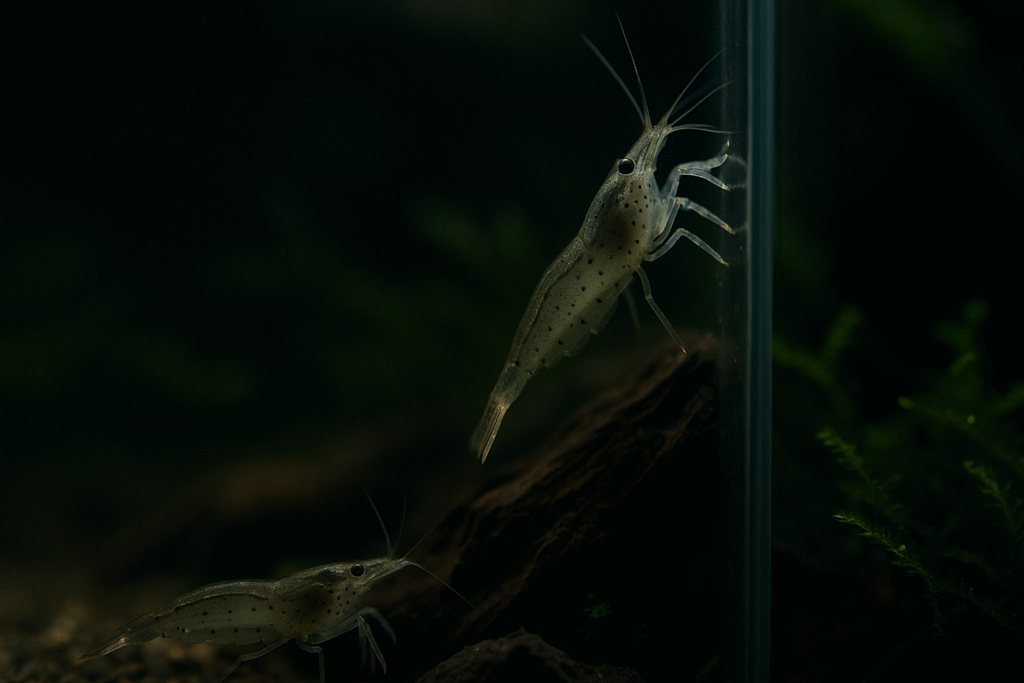

ヤマトヌマエビは足が非常に発達していてよく見ると先がかぎ状になっています。

ヤマトヌマエビは元々水流の強い場所に生息するため、強い水流に流されない為にこのように足が発達したと言われています。

また生まれたばかりのヤマトヌマエビは一度海の近くまで流されますが、その場所で成長したヤマトヌマエビは親エビたちが住む上流に向かって泳ぎます。

小さいころから力強いですよね。泳ぐ力も足の力も強いことがわかります。

その強い脚で水槽内の機器のコードなどを登って脱走するようです。

見ている時にやってほしいですよね。それもなかなか難しいのです。

というのもヤマトヌマエビは夜行性なので、昼間も活動していますが活発になるのは夜です。

大体の飼育者が夜に脱走、知らない間に脱走していると言っています。

ヤマトヌマエビが脱走する理由とは?

エビが逃げたくなるような水槽ではありませんか?

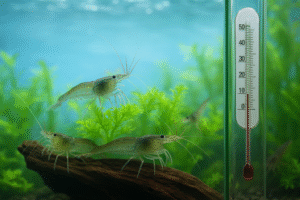

水温水質は適切でしょうか。水替えはきちんと行っていますか?

人間も逃げたくなるような場面があると思います。

それがヤマトヌマエビにも起こっているかもしれません。

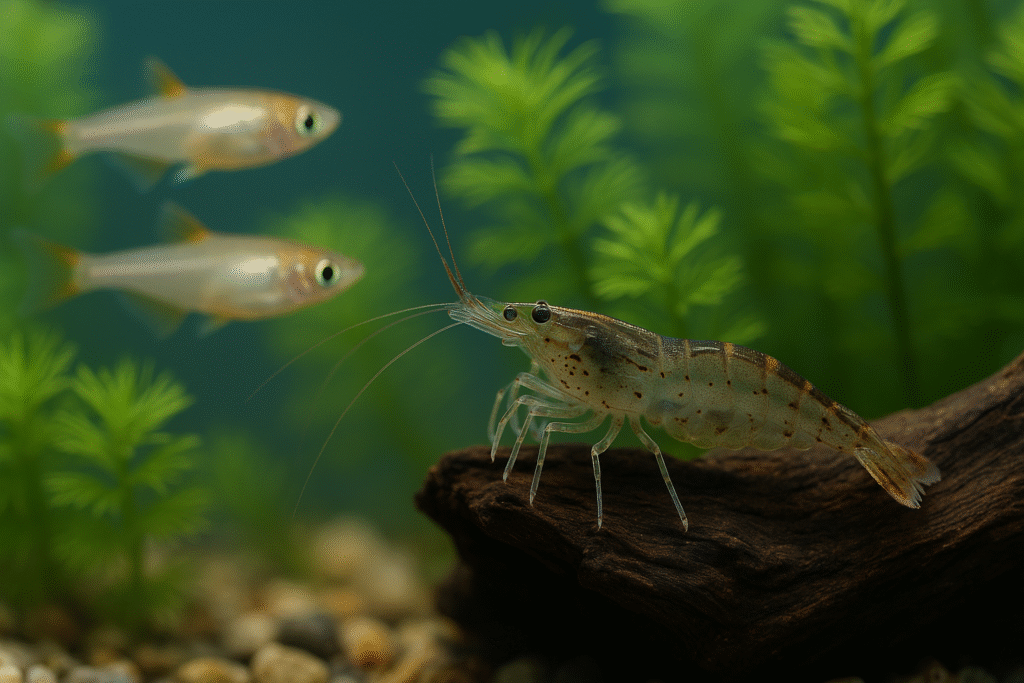

例えば混泳させている魚が攻撃的な魚の場合、捕食されないように逃げているのかもしれませんよ。

私たちも24時間目の前に容赦なく攻撃してくる、自分を食べてくるような生物が目の前にいれば逃げたくなりますよね。

今一度水槽内を確認してみて、ヤマトヌマエビが快適な水槽にしてあげましょう。

上記は憶測ですが逃げなくても逃げたくなるような環境にいたら、ヤマトヌマエビの病気や健康によくありませんので、水槽内はストレスフリーな環境にしてくださいね。

その他の脱走理由があるとすれば単純に興味から外に出たのかもしれませんね。

ヤマトヌマエビが脱走後見つからない!どこにいる?

ヤマトヌマエビは一度水槽から脱走してしまうと、自力で戻ってくることはほとんどありません。

そのため「どこに行ったのだろう?」と部屋中を探すことになります。

実際に多くの飼育者が経験しているのは、しばらく経ってから思わぬ場所で干からびて見つかるケースです。

例えば水槽台の裏、コードの影、カーペットの隙間など、暗くて狭い場所を好んで隠れることが多いです。

特に夜行性のヤマトヌマエビは夜間に脱走することが多いため、翌朝になってから探すとすでに乾いて動かなくなっていることも少なくありません。

また、湿気のある場所であればしばらく生き延びている場合もあり、観葉植物の鉢や濡れた雑巾の近くで発見されることもあります。

ただし長時間経過すれば助かる可能性は低いため、すぐに探すことが大切です。

見つからない場合は、まず水槽の周囲から床、家具の裏、配線周りなどを重点的に確認しましょう。

小さな体なので意外な隙間に入り込んでいることがあり、「そんなところに?」と思うような場所から出てくることもあります。

結論として、ヤマトヌマエビが脱走した場合は暗くて狭い場所・湿気のある場所を中心に探すのがポイントです。

残念ながら見つからない場合は、すでに乾燥してしまっている可能性が高いと言えるでしょう。

ヤマトヌマエビの脱走後、発見すれば復活できる?

ヤマトヌマエビは一度水槽の外へ脱走してしまうと、多くの場合は干からびてしまい命を落とします。

特に夏場や室内が乾燥している環境では数時間で体が硬直し、生き延びるのはほぼ不可能です。

ただし、脱走後すぐに気づいてまだ体が湿っている状態であれば、再び水槽に戻すことで助かる可能性があります。

エビは甲殻類のため一時的な乾燥にはある程度耐性がありますが、時間との勝負となります。

復活させる際には、水槽にそのまま戻すのではなく、まずは別容器にカルキ抜きした水を浅めに張り、ゆっくりと酸素を取り込める状態を作ってあげると良いでしょう。

しばらくして動き始めれば回復の可能性は高いです。

とはいえ、脱走後に見つかっても助からないケースが大半です。

生きたまま発見できるのはまれであるため、やはり最初から脱走を防ぐことが何より重要です。

ヤマトヌマエビの脱走予防

水槽に蓋をする

ヤマトヌマエビは登れるものがあれば登りますので手軽に予防する方法は水槽に蓋をする事です。

蓋はガラス製やアクリル製のものが一般的ですが、通気性を確保したい場合はメッシュタイプの蓋も便利です。

メッシュの場合は小さな隙間からも脱走する可能性があるため、スポンジや目の細かいネットで補強しましょう。

また、照明やフィルターのコードが通る部分にも必ず隙間が生じるので、専用のカバーやシリコンチューブを使って塞いでおくとより安心です。

水位調整での注意点

水位を下げることで水槽の縁まで届かなくなるため、脱走を防ぐ効果があります。

しかし極端に下げすぎると、魚やエビの泳ぐスペースが狭くなりストレスの原因になります。

また、外掛け式フィルターやヒーターの設置位置とのバランスも大切です。

水面から機材が露出してしまうと、正常に稼働せずトラブルの元になりますので、水位は「設備が正しく作動しつつも縁から距離がある高さ」に保ちましょう。

隠れ家の配置で脱走欲求を減らす

ヤマトヌマエビはストレスや居場所の不足からも脱走しやすくなります。

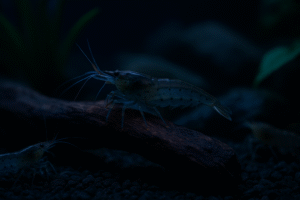

水槽内に流木や石、水草などの隠れ家をしっかりと設置することで、安心して過ごせるスペースが増えます。

隠れ家が多い環境では無理に外へ出る必要がなくなり、脱走率が下がると考えられます。

特に脱皮直後は身を守れる場所があることが重要なので、流木の下や水草の茂みなど安全なスペースを意識的に作ってあげましょう。

ヤマトヌマエビが消えたときに考えられる「脱走」以外の原因

魚や他の生き物に捕食される

ヤマトヌマエビは体が5センチほどと大きめですが、それでも口の大きい魚や肉食性の強い魚と混泳している場合、捕食されることがあります。

特にアベニーパファーや大型のシクリッド、金魚の一部などは注意が必要です。

稚エビであればなおさら捕食されている可能性は高いです。

見えなくなったからといって必ずしも脱走とは限らず、水槽の中で食べられてしまっているケースも考えられます。

死骸が見つからない理由

ヤマトヌマエビが寿命や水質悪化などで死んでしまった場合、同じ水槽内にいる魚や他のエビに死骸を食べられてしまうことがあります。

死骸は意外と早く分解されるため、気づかないうちに姿がなくなっていることも少なくありません。

「消えた」と思ったら、実は水槽内で分解が進んでいたというケースもあります。

水槽内の隠れ場所に潜んでいる

ヤマトヌマエビは流木や石の隙間、水草の茂みの中に身を隠すことがあります。

特に脱皮直後は体が柔らかく無防備になるため、外敵から身を守るために隠れて出てこないことも多いです。

「消えた!」と焦っても、数日後にひょっこり姿を現すこともありますので、まずは水槽内をよく探してみるのが良いでしょう。

ヤマトヌマエビが消えた!【まとめ】

ヤマトヌマエビが消えた理由は主に脱走です。

エビの中でも特にヤマトヌマエビはよく脱走すると言われています。

脱走後は自分で水槽に戻るようなことはありません。大体干しエビで発見されることが多いようです。

そうならないようにきちんと予防してヤマトヌマエビを脱走させないようにしましょう。