ヤマトヌマエビが抱卵したら「放置しても大丈夫?」「勝手に増えすぎたりしない?」と不安になる方も多いでしょう。

結論から言うと、ヤマトヌマエビは淡水では繁殖できず、放置しても勝手に増えることはありません。

むしろ人為的に繁殖させるのは比較的難易度が高い方です。

本記事では卵を放置した場合にどうなるのか、繁殖を狙う場合の方法、放置するメリットや注意点まで詳しく解説します。

ヤマトヌマエビの卵について

抱卵とは?

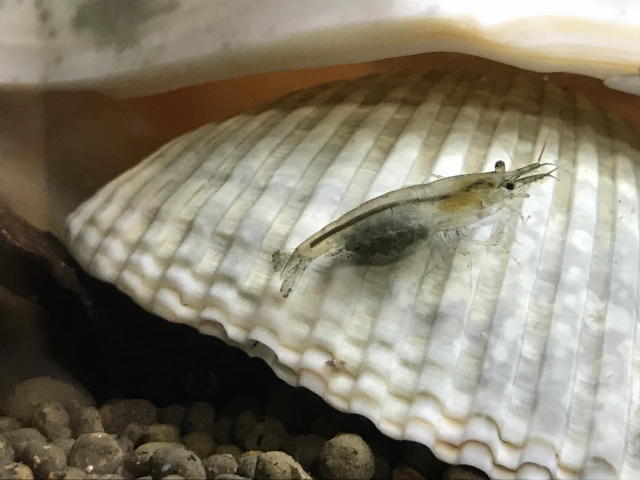

ヤマトヌマエビは体内に卵を持ちます。

体内に卵を持った状態の事を「抱卵(ほうらん)」と呼びます。

ヤマトヌマエビの産卵は魚とは違います。

体内で卵を孵化、稚エビになる前のヤマトヌマエビを産みます。

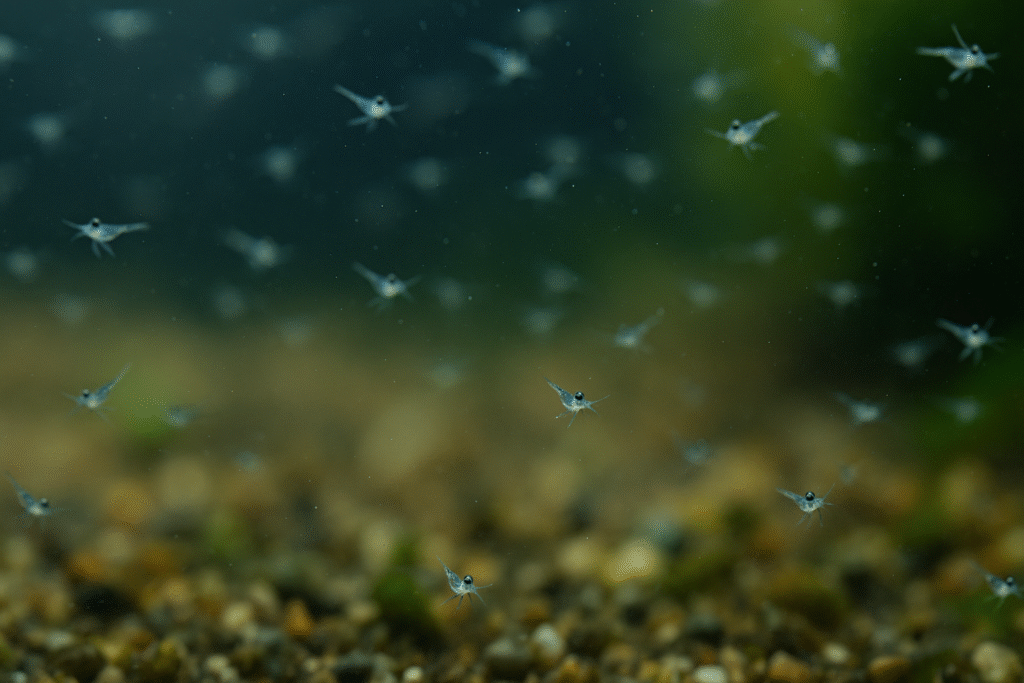

孵化から稚エビの前の幼生を「ゾエア」と呼びます。

抱卵→孵化→ゾエア→稚エビ→成熟という順番。

ヤマトヌマエビの抱卵はメスだけでも起きる?

ヤマトヌマエビの抱卵は、必ずしもオスがいないと成立しないわけではありません。

実は、メス単独でも卵を形成し、お腹に抱えることができます。

ただし、これは「無精卵」であり、受精していないため孵化してもゾエアは生まれません。

一方で、オスと交尾を経た場合には「有精卵」となり、やがて孵化してゾエアが生まれます。

ただしゾエアは淡水環境では生き延びることができず、汽水という特殊な環境がなければ稚エビに成長しません。

そのため「抱卵=繁殖に成功」というわけではなく、抱卵はあくまで繁殖のスタートに過ぎません。

淡水水槽で抱卵を見かけたとしても、放置すればほとんどの場合はゾエアは死んでしまうため、自然に増えることはありません。

ヤマトヌマエビの卵を放置するとどうなる?

抱卵したヤマトヌマエビを放置しても大丈夫ですが、生まれたゾエアは死んでしまいます。

ヤマトヌマエビの卵を放置すると稚エビにならず2~3日くらいで死んでしまいます。

ヤマトヌマエビがゾエアを無事に産んだとしても、そのまま放置してはいけません。

ヤマトヌマエビと同じくらい人気のエビである「ミナミヌマエビ」でしたら放置しても勝手に育ち繁殖しますが、ヤマトヌマエビのゾエアは汽水という海水が混じった淡水でしか成長しません。

自然界ではヤマトヌマエビのゾエアは川を下り、海水の混じる汽水域でミネラルなどを栄養として成長します。

ヤマトヌマエビが勝手に繁殖、増えすぎる?

ヤマトヌマエビは抱卵、ゾエアを産卵することはありますが、淡水水槽内ではゾエアが生きられない為増えすぎるという問題は起こりません。

日本のエビのミナミヌマエビはよく「勝手に繁殖する」「増えすぎる」という話を聞きますが、ヤマトヌマエビを増やすことは少し難しいです。

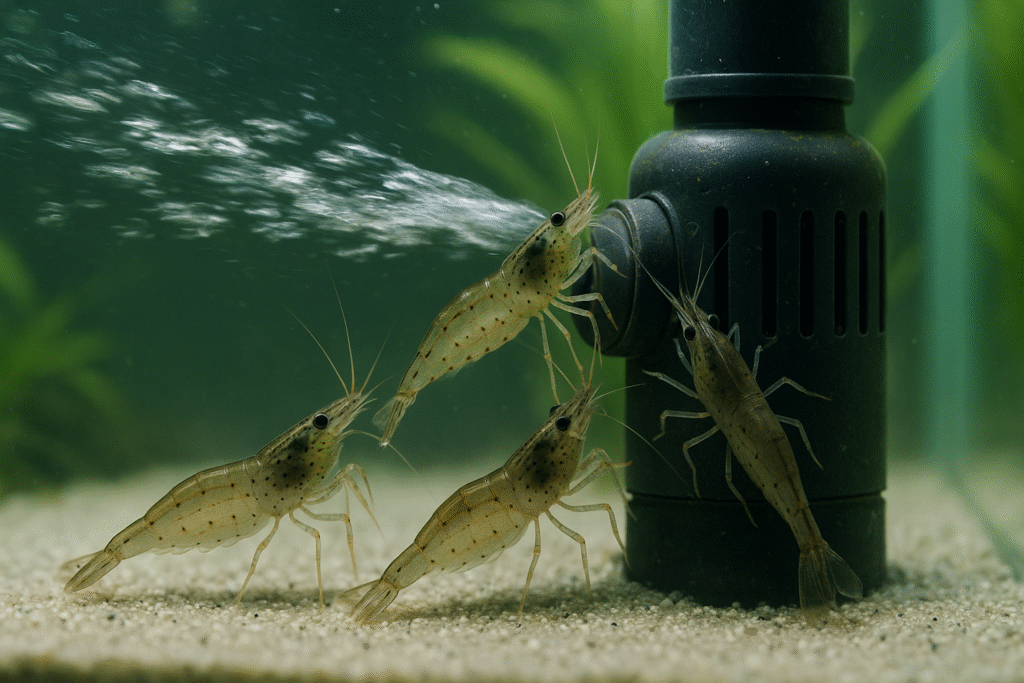

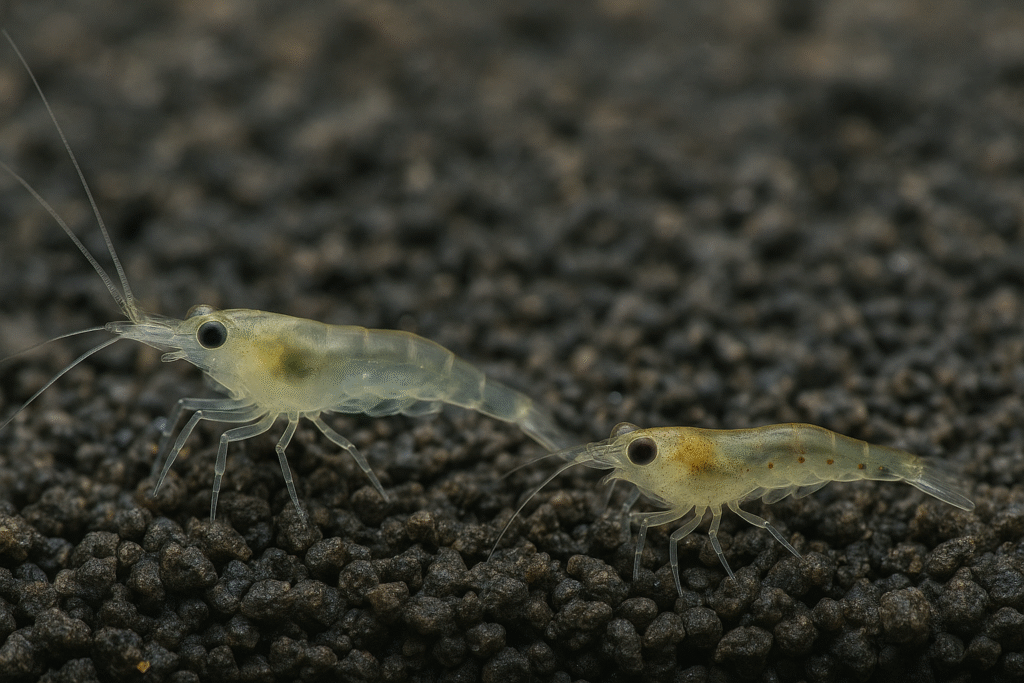

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビは見た目の大きさから判断できますが、よくヤマトヌマエビとミナミヌマエビを間違えている方もいると思います。

大きい方がヤマトヌマエビ、小さい方がミナミヌマエビと覚えておきましょう。

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビの繁殖の違い

ヤマトヌマエビは汽水が必要

ヤマトヌマエビの稚エビは「ゾエア」という幼生期を経て成長します。

このゾエアは淡水では生きられず、必ず海水が混じった汽水で成長しなければなりません。

つまり、淡水水槽内では抱卵してもゾエアは数日で死んでしまい、勝手に数が増えることはありません。

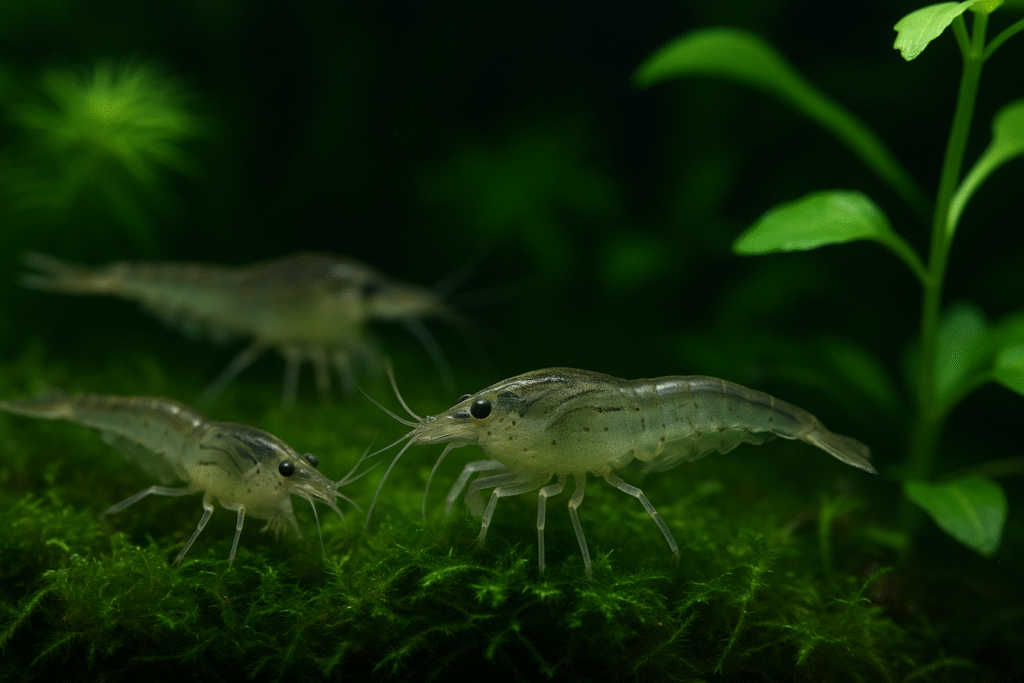

ミナミヌマエビは淡水で繁殖できる

一方でミナミヌマエビは淡水環境でそのまま卵が孵化し、稚エビが成長していきます。

水槽内に隠れ家と餌が豊富にあれば自然と数が増え、放置していても繁殖サイクルが繰り返されます。

そのため「気づいたら増えすぎた」という事態になりやすいのです。

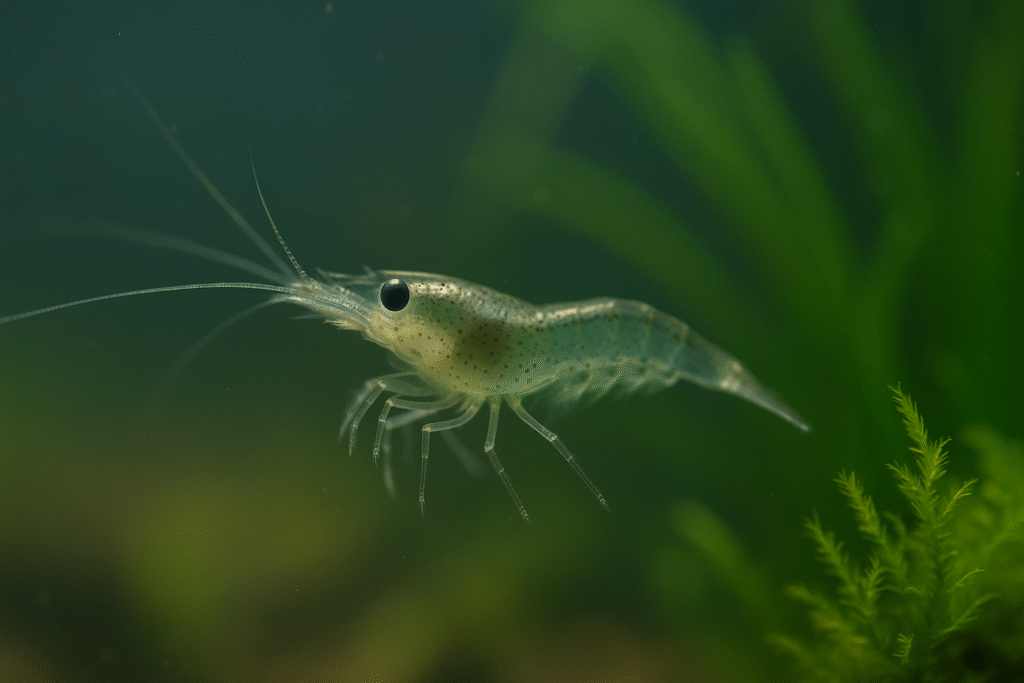

ミナミヌマエビの環境適応力

ミナミヌマエビは日本各地の川や池、湖だけでなく、田んぼや用水路などの人工的な水域でも生きています。

水質や水温の変化に強く、止水域・流水域を問わず適応できる柔軟さが大きな特徴です。

そのため自然界でも繁殖力が高く、飼育下でも勝手に増えてしまう原因のひとつとなっています。

飼育目的に応じた選び方

・「数が勝手に増えすぎるのは困る」という方にはヤマトヌマエビが向いています。

・「繁殖の過程も楽しみたい」「稚エビを育てたい」という方にはミナミヌマエビがおすすめです。

このように繁殖環境の違いが、ヤマトヌマエビは放置しても増えず、ミナミヌマエビは放置すると増える、という大きな違いを生んでいます。

ヤマトヌマエビの卵を放置するメリットと注意点

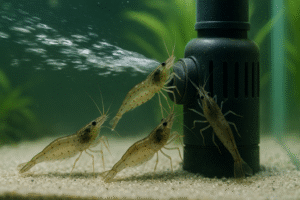

掃除屋としての役割を果たし続ける

卵を抱えたヤマトヌマエビも、普段どおり苔や残餌を食べて水槽の掃除屋として働いてくれます。

抱卵中だからといって活動が止まるわけではありません。

そのため、飼育者が特別な繁殖目的を持たない場合、放置しても飼育環境に悪影響はほとんどありません。

親エビへのストレスを減らせる

繁殖を意識して頻繁に隔離や水合わせを行うと、親エビに強いストレスがかかります。

ヤマトヌマエビは環境変化に弱いため、むしろ「放置」した方が親エビの寿命を縮めずに済む場合があります。

飼育がメインの目的であれば、あえて繁殖を狙わず放置することも合理的な選択です。

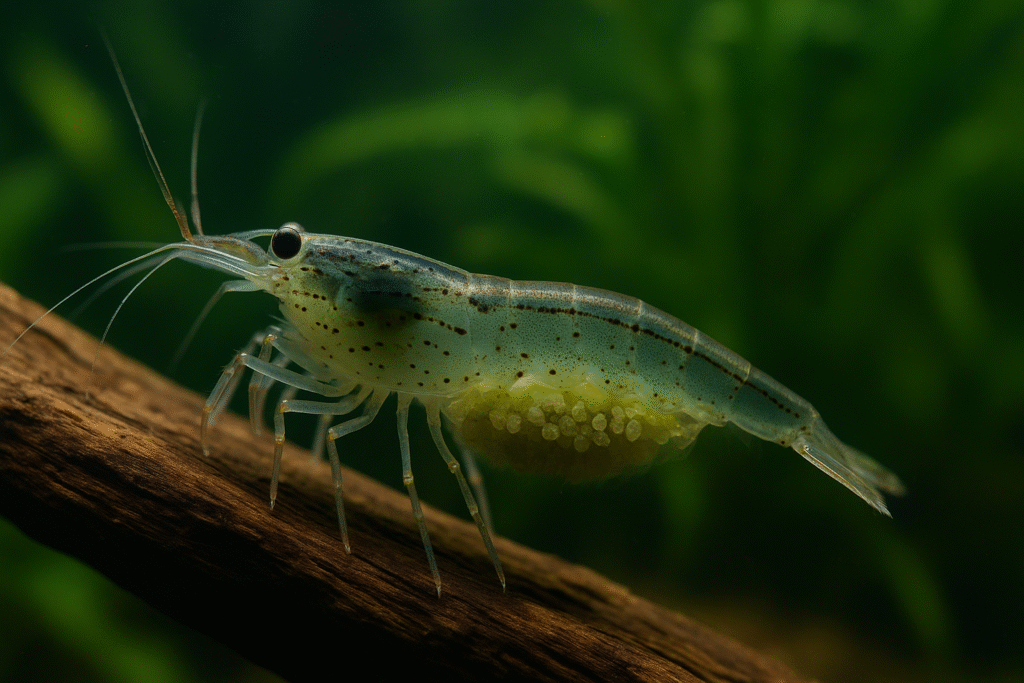

見た目の変化を観察できる楽しみ

卵を抱えたヤマトヌマエビは体の下部に黄色~緑色の卵をびっしり抱えており、普段よりも観察のしがいがあります。

卵の色が変化していく様子や孵化直前の卵の中に小さな目が見える状態など、放置するだけでも「命の営み」を間近で感じられるのは大きな魅力です。

ヤマトヌマエビの抱卵を孵化させるには?

まずは 抱卵したヤマトヌマエビを隔離する準備 が必要です。

親エビを本水槽に残したままでは、孵化したゾエアが食べられてしまったり、淡水のままでは生き延びられないためです。

繁殖を目指す場合は、隔離水槽や専用の容器を用意して対応しましょう。

汽水を用意する

次にゾエアの飼育水(汽水)を準備します。汽水は海水と淡水を混ぜたもので作れます。

市販の汽水の素や海水の素を使うのが簡単です。

目安は海水70%、淡水30%の割合。

ネット上で紹介されている簡単な方法としては、2リットルのペットボトルを使用する方法があります。

ペットボトル満タンに海水を入れ、30%ほど捨て、その分を水槽の水で補うやり方です。

さらに、ペットボトル内にやわらかい水草を入れて直射日光に当てておくと、ゾエアの餌となる植物性プランクトンが自然発生し、飼育に適した環境が整います。

産卵直前

抱卵から3〜4週間後、メスが体をバタバタと振るわせるような行動を見せたら産卵が近いサインです。

このタイミングで抱卵個体を隔離水槽に移し、産卵後は元の水槽に戻しましょう。

ゾエアが生まれたら、ゆっくりと水を捨てつつ用意したペットボトルの水草ごと移し替えます。

このとき、ペットボトル内の汽水はすべて使い切らずに残しておき、水替え時に利用します。

小さなゾエアを誤って捨てないように注意が必要です。

孵化後の管理

生まれてから2週間は餓死のリスクが高いため、グリーンウォーターやインフゾリアを併用すると安心です。

水替えは2日に1回、1/4ずつを目安に行い、必ず汽水で飼育を続けます。

2〜3週間後にはゾエアが着底して稚エビとなり、親エビ用の餌をすりつぶして与えられるようになります。

稚エビの間はさらに3週間ほど汽水で育て、その後は1か月かけて徐々に淡水に戻すと安定します。

1か月を過ぎれば、親エビと同じ水槽に合流させても問題ありません。

ヤマトヌマエビの卵は放置するとどうなる?【まとめ】

ヤマトヌマエビは淡水で繁殖できないため、卵を放置しても勝手に増えることはありません。

繁殖を狙う場合は汽水環境を整える必要があり、かなり手間がかかります。

観賞用として飼うなら放置しても問題はなく、抱卵中の変化を観察するだけでも十分に楽しめます。

興味があれば繁殖チャレンジ、気軽に飼いたいなら放置でOK。

ご自身の飼育スタイルに合わせて選んでみてください。