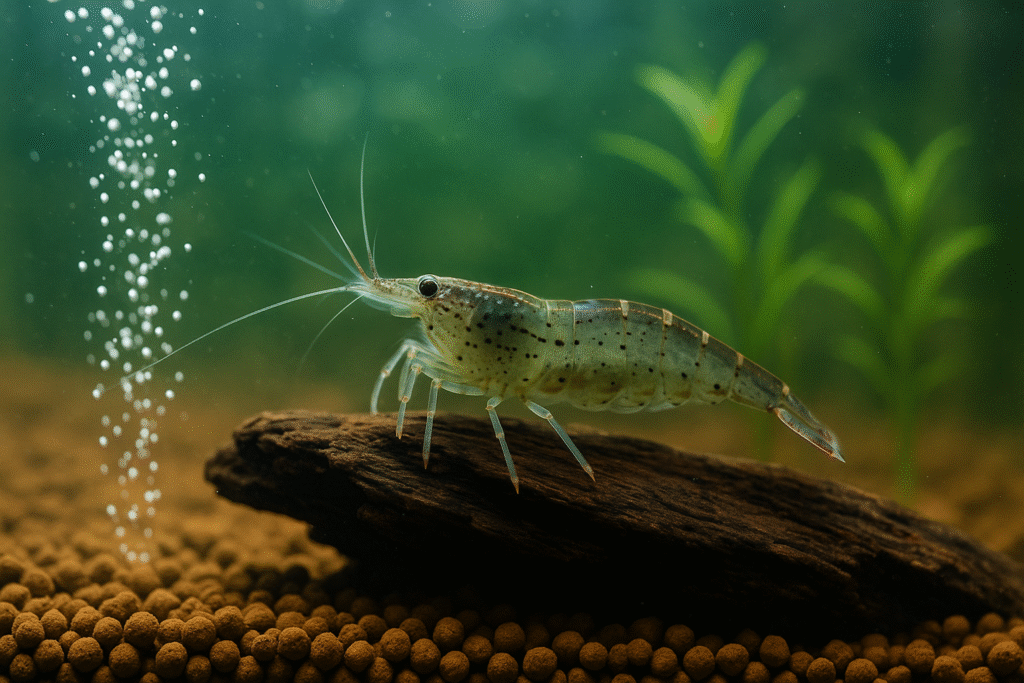

「普段は透明なヤマトヌマエビが赤くなってしまった!」と驚いたことはありませんか?

赤みは弱っているサインとも言われますが、必ずしも死の前兆とは限りません。

この記事では、ヤマトヌマエビが赤くなる原因、復活の可能性、さらに観察ポイントや応急処置について詳しく解説します。

ヤマトヌマエビが赤くなる理由とは?

ヤマトヌマエビは様々な要因で赤くなります。

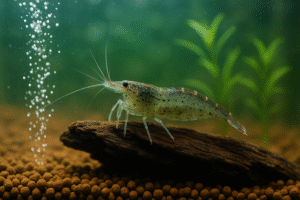

元々エビは水質管理を徹底しないといけない、ということはアクアリウムの中で有名ですよね。

ヤマトヌマエビのいる川はキレイな川、と言われる位きれいな水が好きなエビなのです。

ヤマトヌマエビが赤く成っていたら弱ってきていますので、一度水槽内を見直しましょう。

・水温が高い

・水質の悪化

・脱皮する前

この3つがヤマトヌマエビが赤くなる原因と言われています。

水温が高い

まずは水温について、食べるエビは茹でると赤くなりますが、そんな高温でなくとも飼育しているヤマトヌマエビは赤くなります。

ヤマトヌマエビに適した水温は20℃~26℃と言われています。

夏場など水温が常に28℃を上回るような環境だと赤くなりやすいです。

水質の悪化

次に水質の悪化から赤くなります。

いくらヤマトヌマエビが水槽の掃除を頑張ってくれていても、水槽内は目に見えない汚れがたくさんいます。

魚やエビの排泄物、食べ残しなどから有毒なアンモニアが出てきます。

ろ過バクテリアもアンモニアを分解することが出来ますが、やはり定期的な水替えが必要です。

水が汚い水槽だと、水槽内の酸素も少なくなり、エビだけではなく魚も病気になる可能性があります。

ろ過バクテリアも有毒物質を分解するために大量の酸素を消費するので、水質悪化が進んだ水槽は酸欠になりやすくなります。

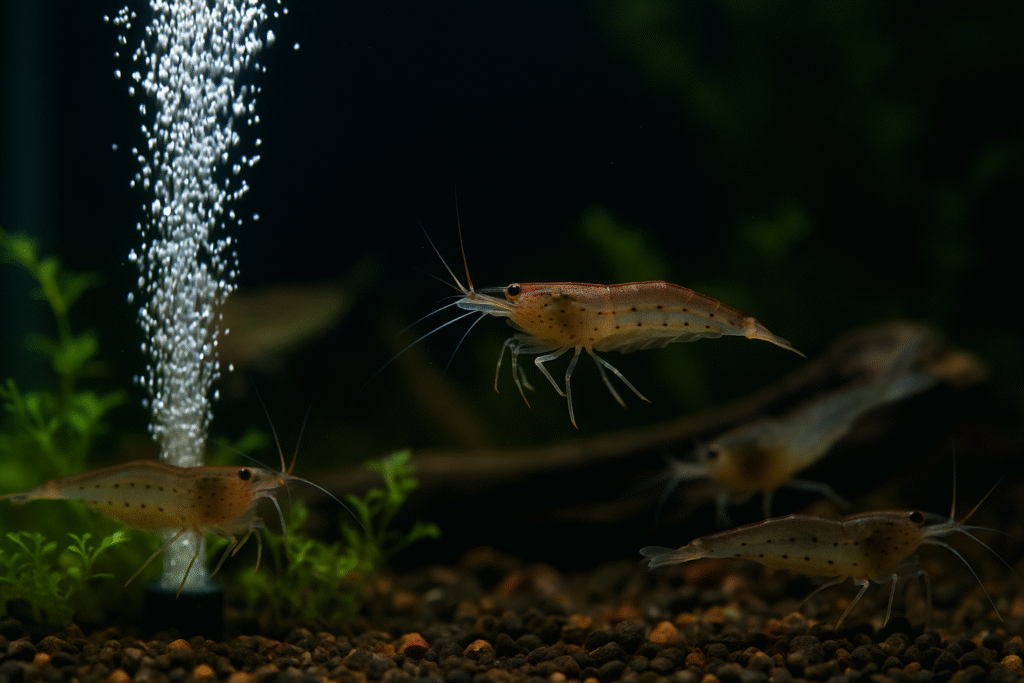

赤くなったエビが水面近くで苦しそうに泳いでいたら水を換えて様子を見てみましょう。

脱皮直前

最後に脱皮する前にもヤマトヌマエビは赤くなるようです。

赤くなって翌日水槽内に抜け殻があり、元の色に戻っていれば安心です。

ヤマトヌマエビが赤くなるときの観察ポイントと見分け方

一時的な赤みと危険な赤みの違い

ヤマトヌマエビが赤くなったときに、必ずしも死の前兆とは限りません。

脱皮前や強い光を浴びたときなど、一時的に赤みが増すことがあります。

特に、体表がうっすら赤くなる程度で動きも活発なら、深刻な異常ではない可能性が高いです。

しかし、体全体が濃い赤色になり、水底で動かなくなった場合は危険信号です。

観察時には「色の濃さ」と「行動の変化」をあわせて確認するのが大切です。

水槽内の他の生体との関係

赤くなるのは水質や水温の問題だけでなく、混泳している魚との相性が影響する場合もあります。

例えば気の荒い魚と同居していると、ストレスから免疫力が低下し、体色の変化につながることがあります。

ストレス性の赤みは見落としやすいため、赤くなったときは同居魚との関係も見直してみましょう。

赤みが出たときの応急処置

もしヤマトヌマエビに赤みが見られたら、まず水質をチェックし、pHやアンモニア濃度を調べることをおすすめします。

水換えを少し行うだけで回復する場合もあります。

また、エアレーションを強化すると酸素不足の改善につながります。

赤くなったからといってすぐに死んでしまうとは限らないため、早めに環境を整えることが復活の可能性を高めます。

ヤマトヌマエビが赤い姿から復活することはある?

脱皮が原因の場合を除いて、ヤマトヌマエビが赤い姿から復活することはほとんどありません。

先ほど紹介した原因の他に、寿命が近くなると赤くなることもあるようです。

もちろん脱皮前に赤く成るようでしたら脱皮が終わったら元の色に戻ります。

ヤマトヌマエビの脱皮のサイクルは成熟したヤマトヌマエビだと1か月に1回。

稚エビの場合はもっと早いですが、もし必要以上に脱皮するようでしたら水を換えて様子を見てください。

正常な脱皮はヤマトヌマエビの成長に必要なので喜ばしいことですが、水質悪化が原因で脱皮を繰り返すこともあるようです。

ヤマトヌマエビが赤い!復活の為に出来ることを

ほとんどのケースでは赤くなったヤマトヌマエビはそのまま死んでしまうことが多いとされています。

しかし、必ずしも絶望的というわけではなく、環境を整えることで回復して再び元気に泳ぐ姿を見せてくれる場合もあります。

大切なのは「赤くなった=すぐ死ぬ」と決めつけず、できる限りの対策をしてあげることです。

水替え

体調不良で赤くなっている個体を放置するのは可哀そうですし、水槽全体の環境悪化のサインである可能性もあります。

そこでまず行いたいのが水替えです。

全換水ではなく、カルキ抜き済みの水で3分の1程度の部分換水を行うことで急激な水質変化を避けながら環境を改善できます。

酸素量を増やす

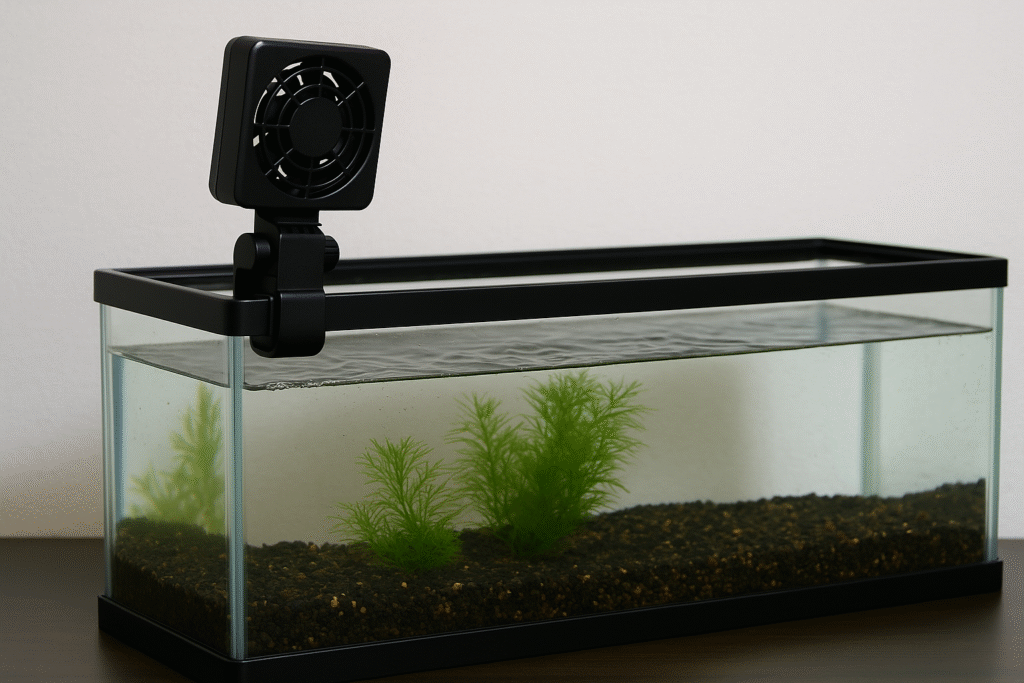

同時にエアレーションを強化し、水中の酸素量を増やしてあげることも重要です。

赤くなった個体が水面付近で苦しそうに泳いでいる場合は、酸欠の可能性が高いため、エアレーションは効果的な応急処置になります。

酸素量を計測する方法は?

酸素量を正確に把握したい場合は「溶存酸素測定キット」や「DOメーター(溶存酸素計)」を使う方法があります。

試薬タイプのキットなら1,000円前後から手に入れることができ、水の色の変化を見て酸素量を簡単に確認できます。

より正確な数値を知りたいときはデジタル式のメーターが便利ですが、価格が高めなので本格的な飼育者向けです。

生体の様子から酸素不足を判断

器具がなくても、生体の様子から酸素不足を推測することは可能です。

例えばヤマトヌマエビが流木の高い位置に集まる、魚が水面で口をパクパクさせる、といった行動が見られるときは酸欠のサインです。

こうした観察とあわせてエアレーションを強化することで、酸素不足による体色の変化を防ぐことができます。

水温

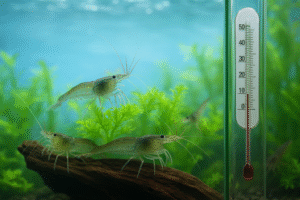

次にチェックしたいのが水温です。

水温は目に見えないため、実際に測定してみなければ分かりません。

特に夏場は室内が高温になり、水槽の水温も想像以上に上がっていることがあります。

ヤマトヌマエビにとって適温は20〜26℃前後で、28℃を超える環境では弱りやすくなります。

水温計は安価なもので十分ですので、必ず設置して日々の確認を習慣にしましょう。

もし水温が高すぎるようであれば、冷却ファンや水槽用クーラーの導入が有効です。

特に小型水槽では水温変化が激しいため、夏場はファンや凍らせたペットボトルを一時的に浮かべて温度を下げるなどの工夫も役立ちます。

逆に冬場は低すぎる水温もストレスになるため、ヒーターで安定させることが大切です。

ヤマトヌマエビが赤い!復活することはある?【まとめ】

ヤマトヌマエビが赤くなるのは、水質・水温・脱皮・寿命など複数の要因が関係しています。

復活は難しいケースが多いですが、早めの水換えやエアレーションによって助かる可能性もあります。

普段からの管理を徹底し、「赤くさせない環境づくり」が一番の予防策です。