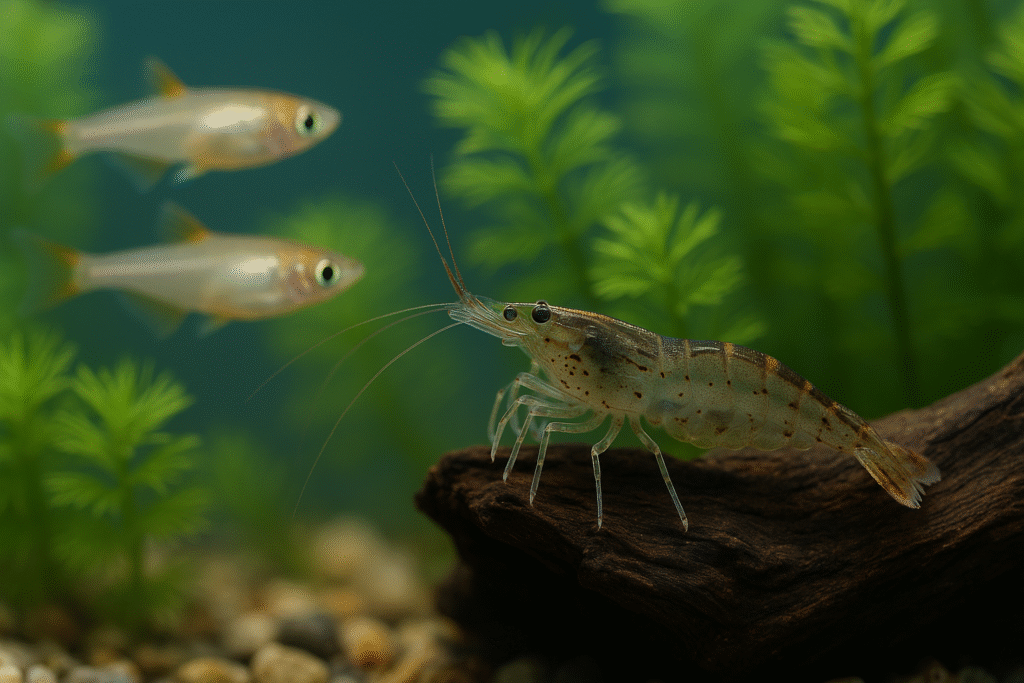

ヤマトヌマエビは水槽のお掃除役として人気ですが、複数で飼うと「共食いしている?」と感じることがあります。

特に稚エビは体が弱く狙われやすいため、環境次第で生き残る数が大きく変わります。

本記事では、共食いの原因と防止策、稚エビを守るための工夫を紹介します。

ヤマトヌマエビは共食いをする可能性はあるの?

ヤマトヌマエビは共食いする可能性が「ある」か「ない」かで言えばあります。

ヤマトヌマエビは雑食性で、苔対策として飼育するイメージのある生体ですが、実際は混泳している生体の食べ残しや、弱っていたり、死んでしまった生体を餌として食べてくれるところから、水槽の掃除屋さんと言われる程に食欲旺盛です。

ヤマトヌマエビも水槽内で弱ったり、死んでしまうことがあるため、複数飼育の場合は他のヤマトヌマエビに捕食(つまり共食い)されてしまうことはあるでしょう。

脱皮後やカルシウム不足による脱皮不全の時も弱っている状態のため危険です。

水槽の水質を安定させるために、餌を控えめにし過ぎていると、餌が足りなくて動きの遅い生体を狙って食べることもあるようです。

ヤマトヌマエビが共食いの原因とは?

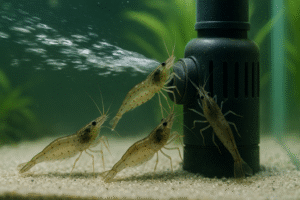

餌不足と栄養バランスの偏り

ヤマトヌマエビは苔や食べ残しを食べてくれるため「餌を与えなくても良い」と思われがちですが、それだけでは栄養が足りず共食いのリスクが高まります。

特にタンパク質不足は、脱皮後の弱い個体を攻撃するきっかけになりやすいです。

専用フードや沈下性の人工飼料を定期的に与えることで、栄養不足からくる共食いを防ぐことができます。

水槽のサイズと密度の問題

ヤマトヌマエビは小型のエビとはいえ、1匹あたりに必要なスペースがあります。

30cm水槽に10匹以上など過密気味で飼育すると、縄張り争いが起きたり、弱い個体が逃げ場を失って捕食されるリスクが高まります。

水槽サイズに見合った匹数を心がけ、30cm水槽であれば4〜5匹程度が安心です。

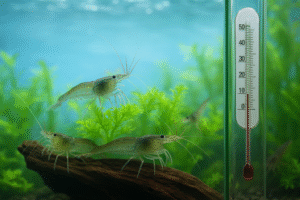

脱皮直後の個体を守る環境

共食いが最も起きやすいのは脱皮直後です。

殻が柔らかい状態のヤマトヌマエビは動きも鈍く、他の個体から格好の標的になってしまいます。

流木や石組み、水草などを多めに配置して「隠れ家ゾーン」を作ると、脱皮後の個体が安心して身を隠し、共食いの確率を大幅に下げられます。

ヤマトヌマエビの共食いの対策方法

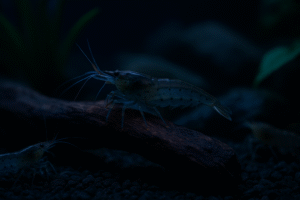

隠れ場所をつくる

ヤマトヌマエビも生き物です。

メダカや他の魚と一緒に入れる場合、ストレスやケンカなどで調子を崩す時もあるので、休める場所として隠れ場所を作ってあげましょう。

脱皮後のヤマトヌマエビは身体が柔らかい状態の時も狙われやすいため、身体が固くなるまで休める場所が必ず必要です。

脱皮不全の対策をする

ヤマトヌマエビは成長過程での脱皮以外に、水質に身体を合わせるための脱皮を行います。

水槽に入れて日が浅い時ほど良く脱皮するのはそのためです。

健康に脱皮が行えれば問題ありませんが、カルシウム不足で脱皮を失敗することがあり、その時は身体が柔らかいので他のヤマトヌマエビに食べられてしまいます。

またエビなどの甲殻類はカルシウムが必要です。

酸性の水質はヤマトヌマエビの殻を作りにくくする作用があります。

そのために水槽内の水質を酸性にしないように水替えを定期的に行うこと、底砂やろ材はゼオライトなどカルシウムを吸着する物を使わないなどの対策ができます。

脱皮が上手くいったときの抜け殻もカルシウム源として餌になるので、そのままにしましょう。

水槽の水質が安定してから飼育する

立ち上げてすぐや生体を入れたての水槽は、水質が安定しておらず、きれいな水が生息の条件であるヤマトヌマエビの身体には負担が大きいでしょう。

共食いが頻繁に起きている場合は、水質の悪化が疑われる現象です。

水質が合わないために弱ってしまい捕食されることになるのです。

今飼育している水槽のフィルターの処理能力や、水替えのやり方、添加している薬品がある場合はその影響などの見直しが必要です。

水槽を新規で立ち上げた場合は1ヶ月ほど濾過を回し、バクテリアをしっかり繁殖させてから飼育しましょう。

肉を餌として与えない

ヤマトヌマエビは雑食性ですが、死んだ魚を餌と考えて放置すると、苔を食べずに弱った生体を捕食するようになることがあります。

掃除してくれるからと死んだ魚を放置せず、見つけ次第すぐに水槽から取りだした方がよいでしょう。

水質悪化の予防にもなりますからね。

ヤマトヌマエビの稚エビを共食いから守るための環境づくり

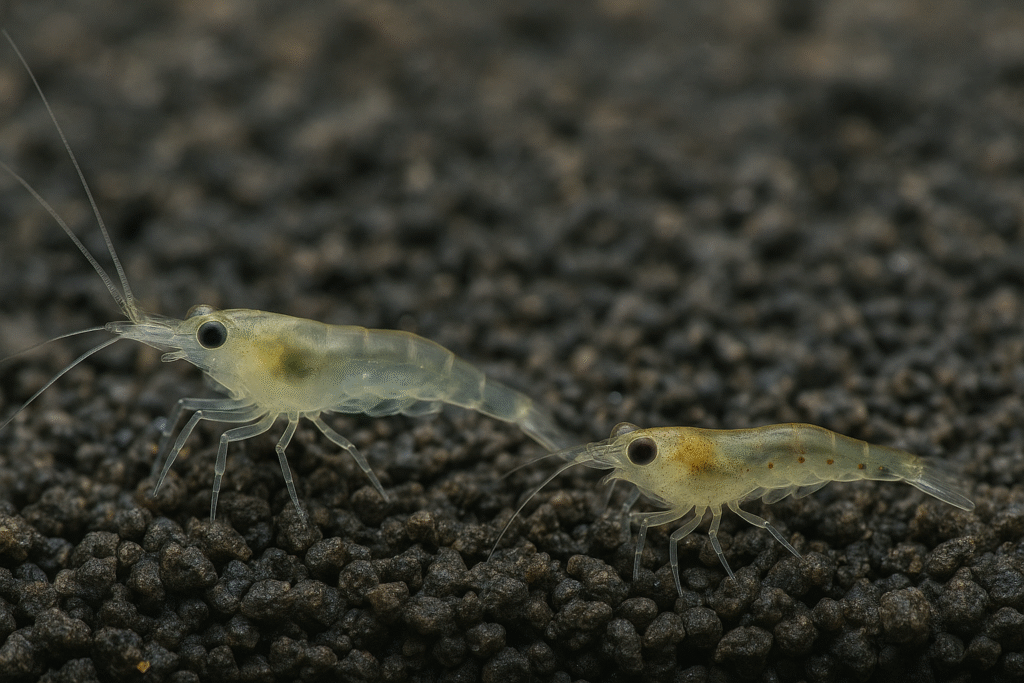

稚エビは特に共食いの対象になりやすい

ヤマトヌマエビの稚エビは体が小さく動きも遅いため、成体にとって格好の餌となりやすいです。

さらに成長のために頻繁に脱皮を行うため、柔らかい殻の状態が多く、共食いのリスクは成体以上に高いといえます。

稚エビを残したい場合は、まず「狙われやすい存在」であることを理解して飼育環境を整える必要があります。

隠れ家を多く用意する

稚エビを守るためには、ウィローモスやアナカリスといった細かい水草、流木や石の隙間など、体の小さな稚エビでも入り込める隠れ場所をたくさん作ることが効果的です。

特にモス系の水草は、自然と餌となる微生物も発生しやすく、稚エビの生存率を上げる助けにもなります。

隔離飼育や稚エビ用フードの活用

水槽内での共食いを防ぐ確実な方法は、稚エビを別容器に隔離することです。

ネットブリーダーや小型の飼育ケースを使えば、親個体と同じ水槽の水を利用しつつ安全に育てられます。

また、稚エビが食べられないように微細なパウダータイプの餌や、インフゾリアなどの微生物を与えると、生き残る数が増えるでしょう。

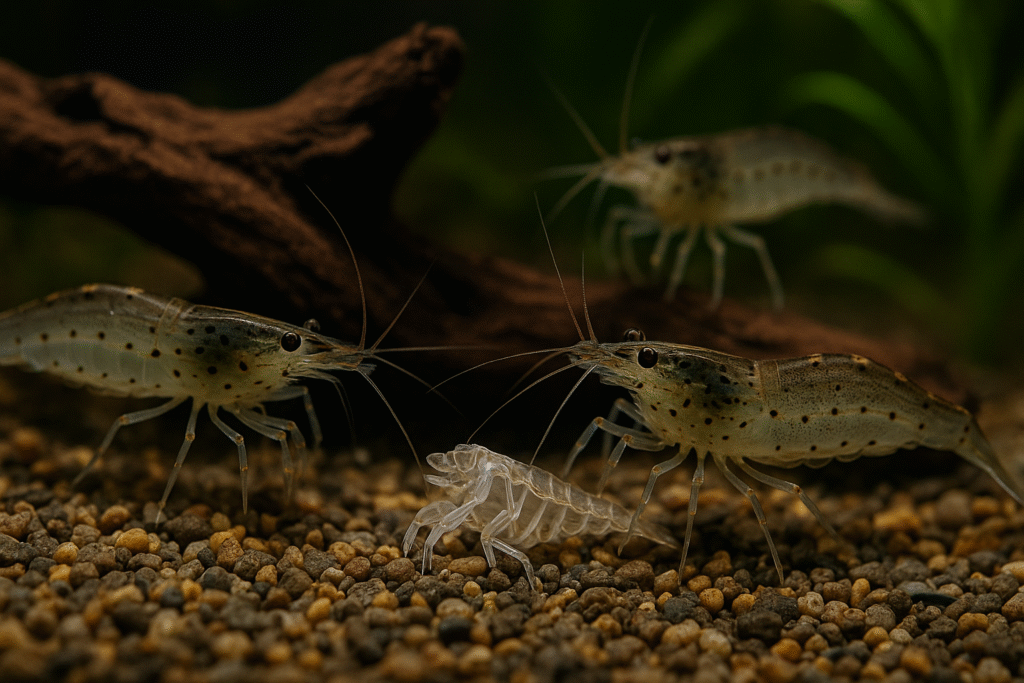

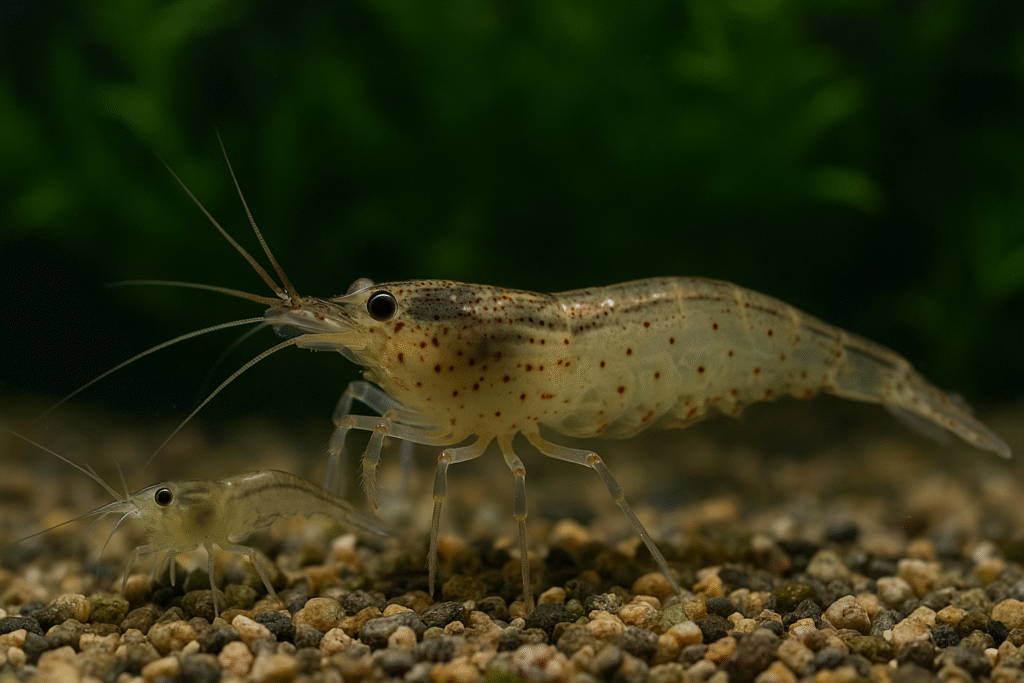

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビ間での共食いはある?

ヤマトヌマエビとミナミヌマエビを一緒に飼育する方も多いですが、両者の間でも共食いは起こり得ます。

体格差のある混泳では、小型のミナミヌマエビが不利になりやすいため注意が必要です。

餌不足でミナミヌマエビが狙われやすい

ヤマトヌマエビは雑食性で、餌が十分に与えられていれば他の個体を襲うことは少ないですが、餌不足の環境では小型で動きの遅いミナミヌマエビが標的になることがあります。

特に稚エビは捕食されやすいため、繁殖を狙う場合は混泳を避けた方が安心です。

脱皮直後は双方にリスクがある

脱皮直後で殻が柔らかいエビは、同種であっても共食いの対象になります。

体の大きなヤマトがミナミを捕食するケースが多いですが、ヤマト側が弱っている状況では逆にミナミが食べる可能性もゼロではありません。

環境次第で共食いは防げる

混泳水槽でも、十分な隠れ家を用意し、人工飼料や苔などの餌をバランスよく与えれば、共食いのリスクは大幅に減らせます。

水草や流木を多めに配置することで、ミナミが安心して隠れる場所を確保でき、共存しやすくなります。

ヤマトヌマエビは共食いすることがあるの?【まとめ】

ヤマトヌマエビは成体同士だけでなく、特に稚エビが共食いの被害を受けやすいことが分かりました。

隠れ家作りや隔離飼育、栄養補給によって多くは防げます。日々の観察を大切にし、稚エビも安心して育つ水槽環境を整えてあげましょう。さ

らに飼育トラブル全般の知識を身につければ、長期的に安定した飼育が可能になりますよ。