メインクーンは「穏やかな巨人」と呼ばれる大型の長毛種で、寒さには比較的強い猫です。

しかし日本の蒸し暑い夏には弱く、室温管理を誤ると体調を崩すことも。

この記事では、メインクーンが一年を通して快適に過ごせる室温や湿度の目安、そして暑さ・寒さ対策の具体的な方法を紹介します。

メインクーンの室温の最適温度は?

メインクーンはアメリカのメイン州が原産国とされており、寒さの厳しい土地の生まれです。

雪が降り積もる中でも、ワーキングキャットとして田畑のねずみを捕まえていました。

立派な長毛についても、寒さに耐えるためといわれており、被毛が厚く、防水性も高いので、雪の中でも活動できたようです。

そんな厳しい気候にいた猫なので、比較的寒さにつよいメインクーンですが、日本のような夏の蒸し暑さは苦手としています。

冬の室温管理については対応しやすいですが、夏は熱中症になりやすいため注意が必要です。

一般的な猫にとっての適温は20度から28度ですが、メインクーンは暑さは苦手なので一般的には20〜25度程度が最適です。

人と似た環境が快適に過ごせるようです。

光熱費節約のため自分だけなら寒さや暑さを我慢してしまう人もいると思います。

猫と暮らすのであれば、自分も快適に過ごせる程度の室温を意識して、室温設定をしてあげましょう。

メインクーンの室温を最適に保つために

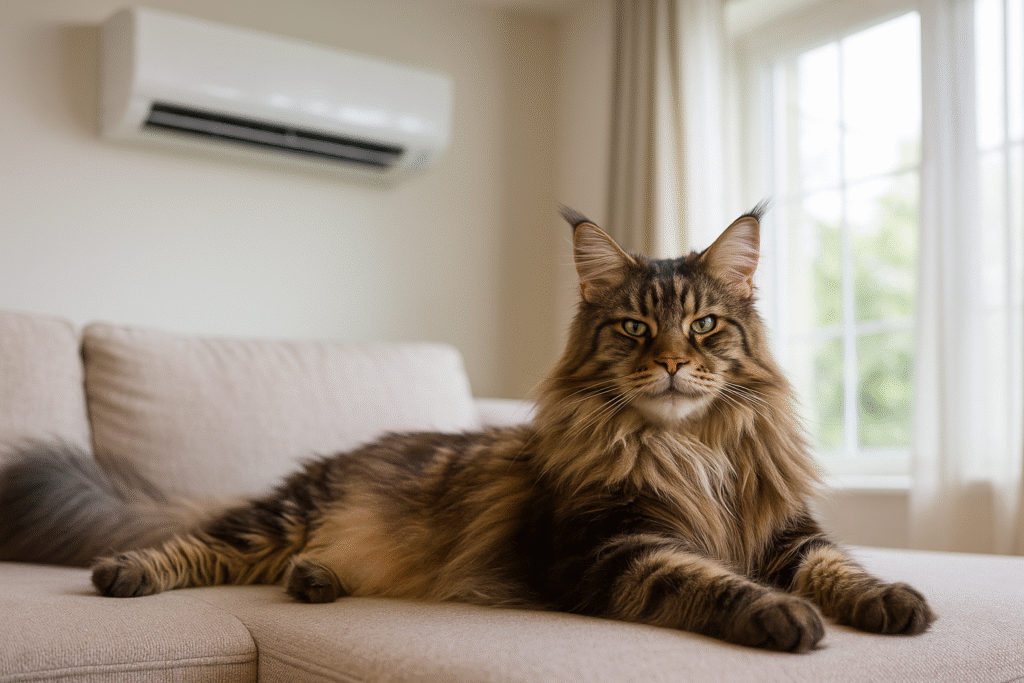

適切な気温の維持

前述したようにメインクーンは、一般的に20〜25度程度の温度を好みます。

この範囲内での室温を維持するために、エアコンやヒーターを使用して調整します。

特に夏場は室温が上昇しやすいので、涼しい環境を維持することが重要です。

適切な湿度の維持

メインクーンは、室内が乾燥しすぎると皮膚や毛皮の健康に影響を与える可能性があります。

加湿器を使って湿度を調整し、適切な湿度を保つようにします。

日光の利用

日光はメインクーンが健康な成長や活動をする上で重要です。

日中に日光が差し込む場所に寝床を配置し、猫が日光浴を楽しめるようにします。

ただし、直射日光の下に置く場合は暑すぎないように注意しましょう。

夏の暑さ対策

日本の夏は乾いた暑さではなく、蒸し蒸しとした湿気を伴う暑さです。

この気候は寒冷地生まれのメインクーンにとってとても過酷。

熱中症や脱水を防ぐために、しっかりとした環境づくりが大切です。

室温と湿度の管理

メインクーンが快適に過ごせる室温は20〜25℃前後、湿度は50〜60%が目安です。

湿度が高いと体温が逃げにくくなるため、除湿運転で湿気を取り除きましょう。

温度と湿度の両方をチェックできる温湿度計を設置しておくと安心です。

冷房の工夫

エアコンの風が直接あたると体を冷やしすぎることがあるため、風向きは天井や壁に向けてやわらかく循環させます。

サーキュレーターを併用すると、部屋全体の温度が均一に保たれます。

夜間はタイマーを使い、室温が上がりすぎないように注意しましょう。

ひんやりスペースの設置

市販のひんやりシートやアルミプレートを床に置いておくと、メインクーンが自分で涼めます。]

ただし、直射日光が当たる場所は避けてください。

また、すのこや竹マットのような通気性の良い素材もおすすめです。

日差しと換気の工夫

昼間は遮光カーテンで日差しを和らげ、部屋の温度上昇を防ぎましょう。

早朝や夜など比較的涼しい時間帯に換気を行うことで、こもった熱気を外に逃がせます。

水分補給をサポート

脱水を防ぐため、家の数か所に水飲み場を設けましょう。

水をぬるめにしたり、好みの器に変えるだけでも飲む量が増えることがあります。

暑い日は氷を1〜2個浮かべるのも効果的です。

毛のケア

長毛のメインクーンは熱がこもりやすいため、ブラッシングで通気性を良くしてあげましょう。

毛玉ができるとさらに熱がこもるので、こまめに整えることが大切です。

サマーカットにする場合は、皮膚を傷つけないようプロのトリマーに依頼するのが安全です。

熱中症の症状と対応

次のような様子が見られたら、すぐに体を冷やして病院へ。

- 口を開けて苦しそうにしている

- よだれが垂れている

- 下痢や嘔吐がある

- ふらつきや体のふるえがある

熱中症は命に関わることもあります。

保冷剤をタオルで包んで首元や脇の下を冷やし、できるだけ早く動物病院を受診してください。

冬の寒さ対策

寒さに強いといわれるメインクーンですが、日本の冬は乾燥が強く、室内と外の温度差が大きいため油断は禁物です。

とくに暖房の使い方や寝床の環境を整えることで、より快適に冬を過ごせます。

室温と湿度をキープ

メインクーンが快適に感じる室温はおよそ20℃前後です。

15℃程度までは耐えられるといわれていますが、体調を崩さないためにも20℃前後を保つのが理想です。

また、エアコン暖房を使うと空気が乾燥しやすくなるため、加湿器で湿度を50〜60%に保ちましょう。

乾燥しすぎると皮膚トラブルや静電気によるストレスが起こりやすくなります。

暖房器具の使い方に注意

暖房器具はメインクーンが近づきすぎないように工夫が必要です。

ストーブやヒーターは柵をつけて距離を保ち、毛が焦げたり火傷するのを防ぎましょう。

エアコンを使う場合は風が直接当たらないように設定し、温風が上にたまらないようサーキュレーターで空気を循環させます。

ホットカーペットや電気毛布を使用する際は、温度を弱めに設定し、常に逃げ場を作っておくのがポイントです。

冷気対策と寝床の工夫

メインクーンは大きな体をしているため、床からの冷気の影響を受けやすい猫種です。

ベッドは床から少し高い位置に置くか、下に断熱マットや毛布を敷くと冷気を防げます。

窓際に寝床を置く場合は、厚手のカーテンで冷気を遮断し、日中は日差しを取り入れるようにすると快適です。

寒さが厳しい日は、猫用の保温ベッドやぬるめの湯たんぽを用意してあげると安心です。

年齢や体調に応じたケア

子猫や高齢猫は体温調節が苦手なため、一般的なメインクーンよりも暖かい環境を整えましょう。

特に高齢猫は関節が冷えると動きが鈍くなるため、段差の少ない場所にベッドを置くなどの工夫も効果的です。

また、冬でもこまめにブラッシングを行うことで、毛の通気性を保ち、保温効果を高めることができます。

寒がっているサイン

- 体を丸めて小さくなっている

- あまり動かず寝てばかりいる

- 水をあまり飲まない

こうした行動が見られたら、寒さを感じているサインです。

ぬるめのお湯を少し混ぜた飲み水に変えたり、暖かい寝床に誘導してあげましょう。

室温管理で注意すべき3つのポイント

冷暖房の使いすぎにも注意

メインクーンは暑さに弱いとはいえ、過剰な冷房も体調を崩す原因になります。

冷気が直接体に当たるとお腹を壊したり、風邪を引いたりすることもあるため、冷房の風向きは壁や天井に向け、部屋全体をやわらかく冷やすのが理想です。

冬場も同様で、暖房の風が直接当たる場所は避け、サーキュレーターで空気を循環させると温度ムラが減ります。

部屋ごとの温度差に注意

リビングと廊下や寝室で温度差が大きいと、メインクーンの体に負担がかかります。

特に大型猫は体温調整が苦手なため、ドアを少し開けて空気が行き来できるようにしておくと安心です。

冬は結露防止の観点からも、部屋の温度を極端に下げないことが大切です。

高齢猫・子猫の場合はさらに慎重に

高齢のメインクーンや子猫は体温調節機能が未熟・低下しているため、一般的な適温よりもやや高めの23〜26℃が理想です。

特に子猫は体が小さく冷えやすいので、保温マットや毛布を使って温度を一定に保ちましょう。

老猫の場合は関節が冷えると動きが鈍くなりやすいため、寒い時期には床からの冷気対策も忘れずに行いましょう。

メインクーンの室温の適切な設定は?【まとめ】

メインクーンにとって快適な環境づくりは、飼い主が季節に応じて室温を管理することから始まります。

暑さ・寒さどちらも極端はNG。愛猫がのびのびと暮らせるように温湿度を整えてあげましょう。