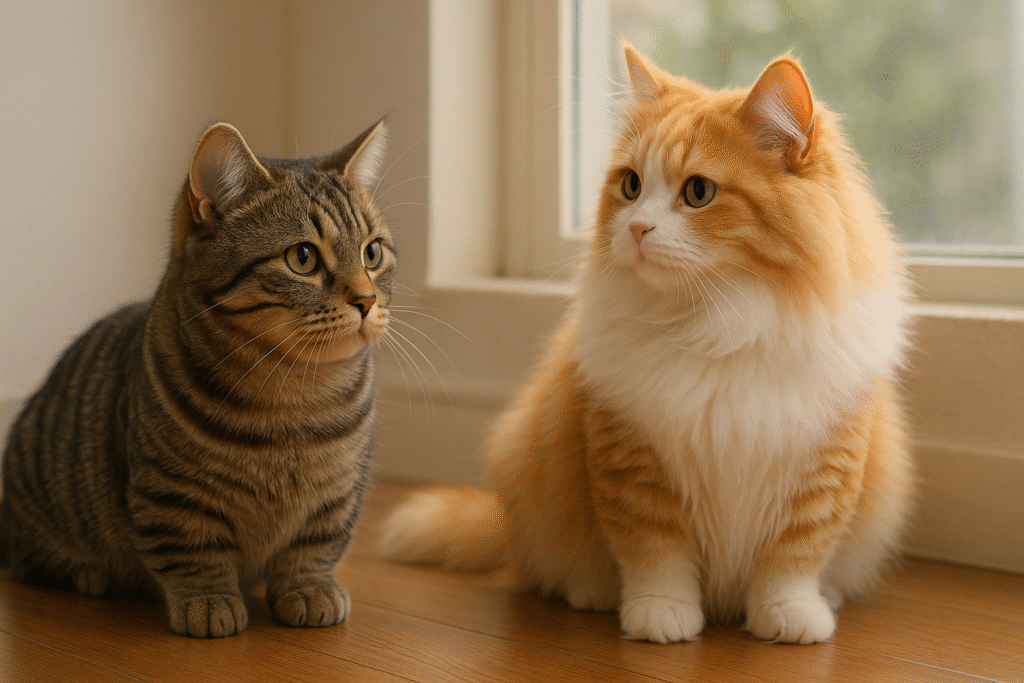

新入り猫を迎えたら、先住猫が怒ったり威嚇したりしていませんか?

猫の多頭飼いでは、必ずといっていいほど最初に訪れる“壁”です。

でも安心してください。

12匹の猫と暮らす筆者の経験から言えば、ほとんどのケースは時間と環境で解決します。

この記事では、先住猫がストレスを感じる理由や、仲良くなるまでの期間、そして飼い主が取るべき対応を詳しく解説します。

猫の多頭飼いでは仲良くならないこともある

猫の多頭飼いは、一見すると賑やかで幸せそうに見えますが、実際にはそう簡単ではありません。

はっきり言っておきます――仲良くならない猫はいます。

12匹の多頭飼いをしている我が家でも、どうしても「猫が苦手な猫」がいます。

他の子がじゃれ合ったり寄り添って眠っているのを遠くから見ているだけの子もいれば、活発な子が走り回るたびに「フーッ!」「シャーッ!」と威嚇する子もいます。

そんな時、活発な方がびっくりして飛び跳ねて逃げる光景も日常茶飯事です。

このように、猫の性格には大きな個体差があります。

特に多頭飼いでは、性格の不一致や、行動パターンの違いが原因で衝突が起きやすくなります。

よく動く若い猫や好奇心旺盛な猫を、静かに過ごしたい穏やかな猫が嫌うというケースは非常に多いのです。

それでも、猫たちの世界には独自のルールがあり、彼らなりの「距離の取り方」があります。

喧嘩せずにスルーできるようになる――これも立派な“仲良し”の形です。

飼い主にできることは、無理に仲良くさせようとしないこと。

猫同士の関係は時間とともに変化します。

最初は唸っていた猫同士が、数か月後には同じ部屋で昼寝をしていることも珍しくありません。

多頭飼いのポイントは「仲良くさせること」ではなく、「お互いが快適に暮らせるようにすること」。

猫たちがそれぞれの距離を保ちながら、同じ家の中で平和に暮らせるよう見守っていく姿勢が大切です。

先住猫が新入り猫を受け入れられない理由

新入り猫を迎えたとき、先住猫が威嚇したり、怒ったり、パンチを繰り出すのは珍しいことではありません。

むしろ、それが自然な反応です。

なぜなら、先住猫にとって新入り猫は“侵入者”だからです。

我が家でも、これまで何度も新入り猫を迎えてきましたが、初日はほぼ例外なく、どの先住猫も警戒心むき出しになります。

たとえ相手がまだ目も開ききらない子猫であっても、「自分のテリトリーに知らない匂いが入ってきた」と感じると、体が反射的に緊張します。

恐怖と不安の気持ち

先住猫の中には「自分の居場所が奪われるのでは?」という不安を抱く子もいます。

猫にとって縄張りは命そのもの。

そこに見知らぬ存在が現れることは、自分の生存を脅かすほどのストレスになります。

また、飼い主の愛情が新入りに移ってしまうのではないかという“ヤキモチ”も大きな要因です。

今まで自分だけを見てくれていた飼い主が、新入り猫をかわいがる姿を見てショックを受ける子もいます。

役割を失うことへの戸惑い

猫は毎日、家の中を巡回したり、窓辺を確認したりと、自分なりの“パトロール”をしています。

これは、縄張りを守り、飼い主や仲間を見守るための大切な習慣です。

ところが新入り猫が来ると、「その役割を取られるのでは?」と感じる子もいるのです。

筆者の家でも、特に年長のメス猫がこのタイプでした。

毎朝、私の後をついて歩き、見回りをするのが日課だったのですが、新入りが来たとたんに警戒態勢に。

その後もしばらくの間、家の隅から様子をうかがうような仕草が続きました。

「嫌い」ではなく「受け入れる準備中」

重要なのは、先住猫の“怒り”や“威嚇”を「嫌っている」と誤解しないことです。

実際は、未知の存在に対してどう対応していいかわからず、混乱しているだけの場合が多いのです。

猫は時間をかけて新入りの匂いや行動を観察し、「危険ではない」と判断すれば、次第に落ち着いていきます。

人間でいえば「ちょっと距離を置いて様子を見ている」状態です。

飼い主は、焦らず見守ること。

この期間に“中立の姿勢”を保ち、どちらかを贔屓しないことが、関係改善の第一歩になります。

猫同士が仲良くなるまでの期間と段階

新入り猫を迎えてから仲良くなるまでの期間は、早くて1〜2週間、遅ければ半年以上かかることもあります。

これは猫の性格、年齢、性別、そして飼い主の関わり方によって大きく変わります。

我が家では最も早いケースで2週間、最も時間がかかった組み合わせでは約半年ほどかかりました。

ただし、半年経っても「ベッタリ仲良し」ではなく、“お互いに素通りできる関係”で終わることもあります。

でもそれで十分。猫の世界では「喧嘩をしない」=「良好な関係」なのです。

ステップ1:におい慣れの期間(1〜2週間目)

最初は直接対面させず、お互いのにおいに慣れさせることから始めましょう。

猫は視覚よりも嗅覚で相手を判断します。

筆者の家では、先住猫の寝具や毛布を新入り猫のケージに入れたり、逆に新入り猫を撫でたタオルを先住猫の近くに置いたりします。

これを繰り返すと、「このにおいは安全」と脳が学習し、威嚇の回数が減っていきます。

また、筆者がよく使う方法として、指でにおいを交換する方法があります。

先住猫を撫でて指ににおいをつけ、それを新入り猫の鼻や頬に軽く触れて transfer。

そのあと逆も行います。

この“匂いの橋渡し”を毎日続けることで、互いの存在を「仲間」と認識しやすくなります。

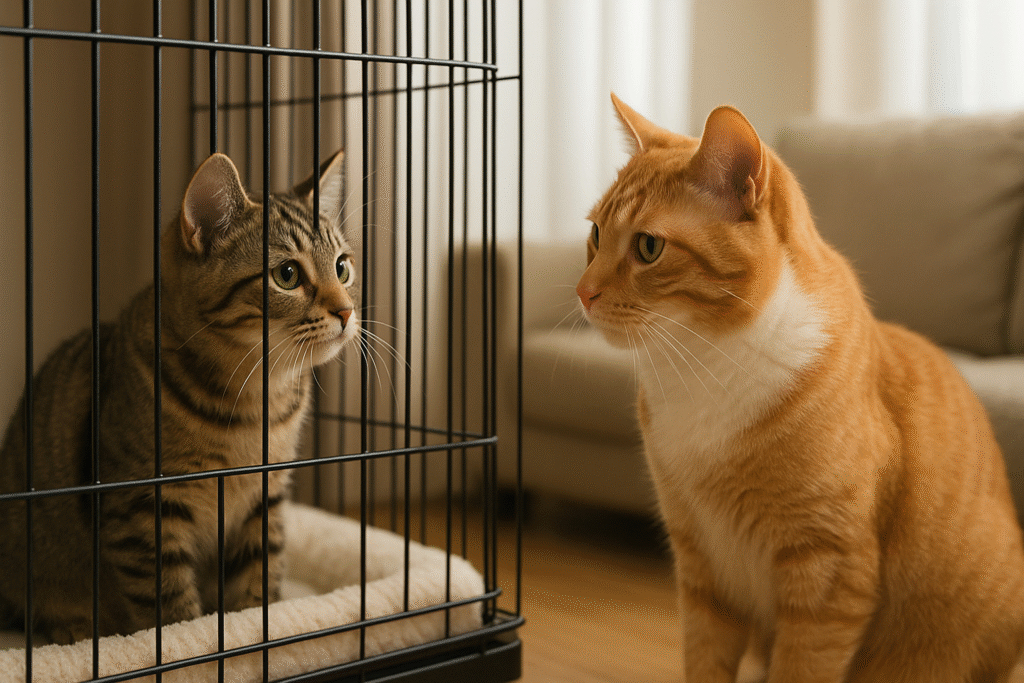

ステップ2:視覚慣れの期間(2〜3週間目)

においに慣れてきたら、次は姿を見せる練習です。

ただし、まだ直接の接触はNG。

ケージ越しやガラス戸越しなど、互いに距離を保ちながら「目で慣れる」段階です。

この時期には、お互いを見つめながらも威嚇しない時間が少しずつ増えていきます。

興味を示しつつ静かに観察しているようなら、良い兆候です。

筆者の家でもこの段階で、「フーッ!」の頻度が一気に減りました。

その代わり、遠くからじっと見つめ合いながら尾をゆっくり動かす――そんな行動が見られるようになりました。

これは“受け入れる準備が整ってきた”サインです。

ステップ3:接触慣れの期間(1か月〜数か月)

最終段階は、短時間の直接対面です。

まずは同じ部屋に数分だけ放してみて、飼い主が見守る中で自由に過ごさせます。

最初は軽い威嚇や猫パンチが出ることもありますが、ここで飼い主がすぐに止めないことが大切です。

猫同士が安全な範囲で距離を学ぶチャンスでもあります。

筆者宅では、威嚇が出た際にはすぐ仲裁せず、代わりにおやつを同時に与えて気をそらす方法を使っています。

これによって「相手がいる=良いことがある」と学習させるのです。

結果的に、この方法を始めてから約半年で、威嚇がほとんど見られなくなりました。

今では廊下ですれ違っても、お互いに無視して通り過ぎる程度になっています。

焦らず“時間”を味方にする

先住猫のストレスを減らすための環境づくり

多頭飼いでいちばん大切なのは、先住猫が安心できる環境を保つことです。

新入り猫を迎えるということは、先住猫にとって「縄張りを共有する」という大きな試練でもあります。

環境を整えるだけで、ストレスの9割は防げると言っても過言ではありません。

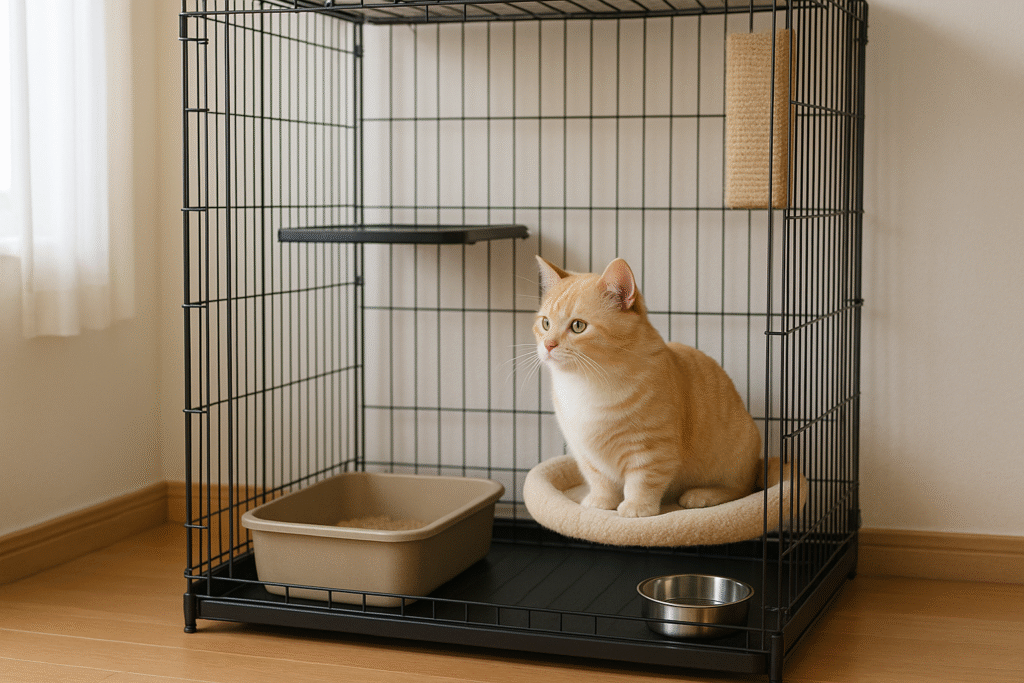

まずは別部屋・ケージからスタート

新入り猫を迎えた直後は、いきなり同じ空間で過ごさせないこと。

これは最も重要なポイントです。

筆者の家では、最初の1週間は必ず「隔離期間」を設けています。

新入り猫は別部屋、もしくはケージで過ごさせ、布をかけて半分ほど視界を遮ります。

これにより、新入り猫は安心して周囲の音や匂いに慣れることができます。

一方で、先住猫も「誰かいるけど安全そうだな」と少しずつ認識を変えていきます。

無理に対面させようとすると、威嚇が強まり逆効果になるので注意が必要です。

においの交換で安心感を育てる

筆者がよく行うのが「匂いの交換」です。

先住猫の布団やタオルを新入りのケージに入れ、逆に新入り猫の毛布を先住猫の寝床に置く。

これを数日おきに繰り返すだけで、お互いの存在を“安全な匂い”として認識し始めます。

さらに効果的なのが、先住猫を撫でた手でそのまま新入り猫を撫でる「手の匂いリレー」。

この方法を数日続けると、自然と相手の匂いを受け入れやすくなり、威嚇の頻度も減少します。

筆者の12匹のうち、とくに警戒心が強かったオス猫はこの方法で徐々に落ち着きを取り戻しました。

当初は近づくだけでシャーシャー言っていたのが、2週間後には同じ部屋にいても平然としているほどに変化。

「においに慣れる」ことがどれほど重要かを実感しました。

先住猫専用のスペースを残す

もうひとつ大切なのが、先住猫の居場所を奪わないこと。

お気に入りのベッド、日向ぼっこの場所、飼い主の膝――これらを新入りに譲らせるのはNGです。

先住猫にとって「ここは自分の場所」という安心感は絶対に必要です。

もしスペースが限られている場合でも、タワーや棚の上など、先住猫が落ち着ける高い位置を確保してあげましょう。

また、寝床や食器、トイレもできるだけ分けてください。

猫同士のトラブルの多くは「共有」が原因で起こります。

トイレは“猫の数+1”が基本

多頭飼いで意外と軽視されがちなのがトイレ問題です。

猫は清潔好きで、他の猫の匂いが残るトイレを嫌がることがあります。

そのため、理想は猫の数+1個のトイレを用意すること。

筆者の家でも、12匹に対して13個のトイレを設置しています。

最初は「多すぎるかな」と思いましたが、これが本当に効果的。

トイレ争いがなくなり、マーキング行動も減りました。

清掃の手間は増えますが、結果的に猫たちが快適に過ごせるので、ストレス対策としては最もコスパの良い方法だと感じています。

飼い主は“中立の立場”を守る

先住猫と新入り猫の関係が不安定なうちは、飼い主がどちらかを可愛がりすぎるのは禁物です。

「新入りばかり構っている」と感じると、先住猫のヤキモチが一気に爆発します。

筆者も過去にこれで失敗したことがあります。

新入り猫の世話に集中しすぎた結果、先住猫が私の布団で粗相をしてしまいました。

それ以来、できるだけ両方に平等に接するように意識しています。

新入り猫を抱っこしたあとは、先住猫にも必ず声をかけ、撫でて安心させる。

「あなたが一番だよ」と伝える小さな積み重ねが、猫たちの心のバランスを保つ鍵になります。

安心できる空気を作ることが最優先

喧嘩・威嚇時の注意点と仲裁方法

猫同士が威嚇したり、取っ組み合いになったとき、つい慌てて止めたくなりますよね。

でも、やり方を間違えると、かえって関係が悪化することもあります。

ここでは、筆者が12匹の多頭飼いの中で試してきた「やってはいけない対応」と「効果があった対処法」を紹介します。

素手での仲裁は絶対にNG

まず大前提として、素手で止めるのは危険です。

猫が興奮状態にあると、相手が誰であっても爪や牙を向けてきます。

実際、筆者も初期の頃に不用意に手を出して噛まれたことがあります。

しかもそのときの猫は、普段はとても大人しい子でした。

猫は感情よりも「防衛本能」で動くため、一瞬でも“敵”とみなすと本気で攻撃します。

流血や感染症のリスクもあるため、絶対に素手では止めないようにしましょう。

安全に止める方法

安全に仲裁するには、物理的な遮断が有効です。

- クッションやブランケットを間に入れて視界を遮る

- 大きめのタオルをサッと掛けて動きを止める

- スプレーボトルで“音”だけを立てる(※水を直接かけない)

筆者が試して効果があったのは、「布を間に入れて距離を切る」方法でした。

一度、オス同士の激しい威嚇が起きたとき、間にタオルを放り込んでお互いの視線を遮ったところ、興奮が一気に収まりました。

その後はおやつで気を逸らし、別々の部屋に誘導してクールダウン。

無理に抱き上げるより、「視界を切る+気をそらす」方が断然安全です。

水鉄砲は慎重に

昔からよく言われる「水鉄砲で喧嘩を止める」方法。

筆者も試したことがありますが、我が家の猫たちにはまったく効きませんでした。

むしろ「水が飛んできた=怖い出来事」として記憶され、飼い主への不信感につながる危険もあります。

猫が本気で暴れているときは、「その場から物理的に離す」ほうが安全です。

どうしても止められない場合は、大きな音(手を叩く・軽く床を鳴らす)で注意を逸らす程度にとどめてください。

一度大喧嘩すると関係修復は時間がかかる

猫同士の喧嘩で流血や怪我が起きてしまうと、その後の関係修復にはかなりの時間がかかります。

お互いに「痛い思いをした相手」という記憶が残るため、簡単には元に戻りません。

筆者宅でも、かつて1回だけ本格的な喧嘩が起きたことがあります。

それ以降、その2匹は数か月にわたって距離を取り続け、同じ空間にいても落ち着かない様子でした。

最終的に別部屋+網越し対面を数か月続け、ようやく元の落ち着いた関係に戻りました。

この経験から痛感したのは、「喧嘩が起きてから仲直りさせる」のではなく、「喧嘩を起こさない環境を作る」ことの重要性です。

喧嘩が起きたら“終わり方”が大事

威嚇や小競り合いは、完全には避けられません。

大事なのは「終わった後、どんな空気で締めるか」です。

筆者は、仲裁後に両方の猫をそれぞれ撫でて、「もう大丈夫だよ」と優しく声をかけるようにしています。

その際、どちらか一方を先に構うと嫉妬するので、必ず同時にスキンシップを取るのがコツです。

そして、直後におやつを少しずつ配って「喧嘩の後=いいことがある」と印象づけておきます。

不思議なもので、これを繰り返していると、猫たちは「フーッ!」と威嚇しても、すぐに落ち着くようになります。

飼い主が冷静に対応することで、猫たちも“安心して引き下がれる空気”を感じ取るようになるのです。

まとめ|焦らず“距離を保つ仲良し”を目指そう

猫の多頭飼いでは、「すぐに仲良くなる」ことを目指さなくて大丈夫です。

むしろ、お互いに無視できる関係こそ理想的といってもいいでしょう。

猫たちにとって重要なのは、仲良しごっこではなく、「自分のペースで過ごせる空間」があることだからです。

筆者の12匹の猫たちも、最初からうまくいったわけではありません。

半年かかってようやく同じ部屋で昼寝できるようになった子もいれば、今でも距離を保ちながら共存しているペアもいます。

それでも、全員が“自分らしく安心して暮らせる”ようになった今は、それぞれが穏やかに過ごしています。

仲良くなるための3つの基本

- におい慣れ → 視覚慣れ → 接触 の順でゆっくり進める

- 先住猫の安心スペースを残す(お気に入りの場所を奪わない)

- 飼い主は中立で平等に接する(どちらかを贔屓しない)

この3つを意識するだけで、猫同士のストレスは格段に減ります。

また、喧嘩が起きたときは焦らず、「視界を遮る・気をそらす・その後に褒める」の3段階で冷静に対応しましょう。

“仲良くならない”は失敗ではない

多頭飼いにおいて、猫同士が仲良くなれないのは珍しいことではありません。

むしろ、時間をかけて少しずつ歩み寄る過程こそ、飼い主にとっての大切な学びでもあります。

「仲良くならない」のではなく、「仲良くなるタイミングを探しているだけ」。

この視点を持てると、猫たちへの接し方が自然と穏やかになります。