うさぎをケージから出さずに飼うのはアリ?

忙しくて部屋んぽの時間がとれない飼い主さんも少なくありません。

本記事では、部屋んぽの必要性や最低限の頻度、サークルの活用法、さらにはケージ内でもできる代替アイデアまで紹介します。

生活スタイルに合わせた工夫で、うさぎの健康と快適さを守りましょう。

うさぎにとっての部屋んぽの役割

うさぎにとって部屋んぽは、単なる遊び時間ではなく健康や心の安定に直結する大切な役割を持っています。

ケージの中だけでは満たされない本能や欲求を解消できる時間であり、飼い主との信頼関係を深める機会にもなります。

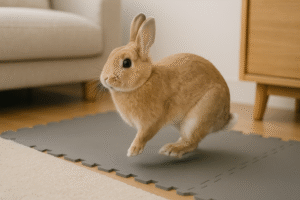

運動不足の解消

まず大きな役割は「運動不足の解消」です。

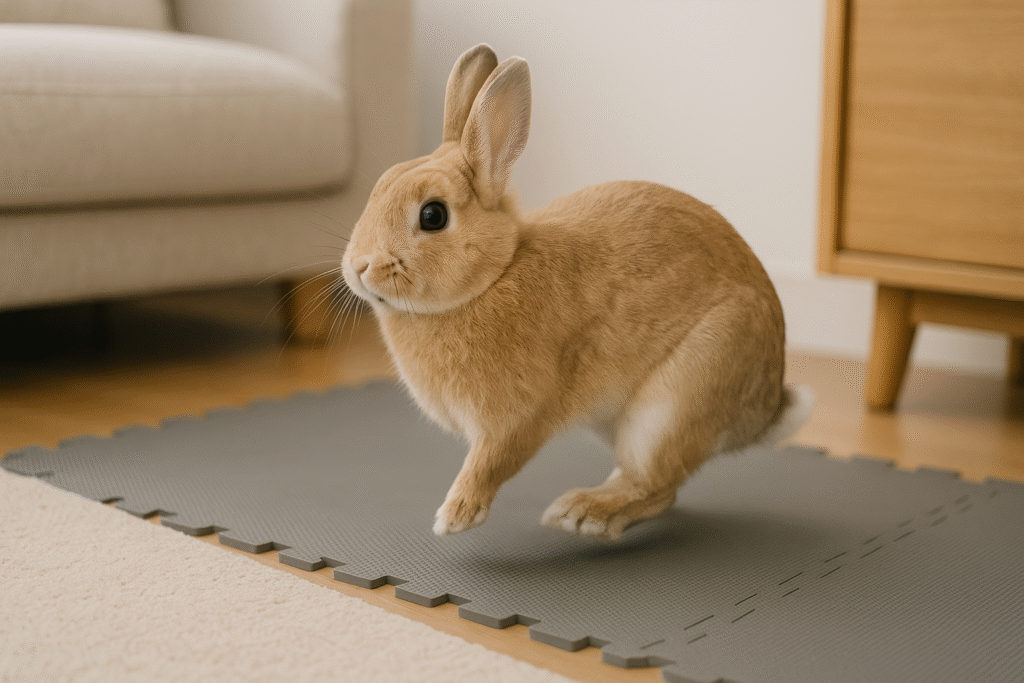

野生のうさぎは毎日広い範囲を走り回って生活しているため、体を動かさないとすぐに筋肉が衰えてしまいます。

部屋んぽをすることで全身の筋肉を使い、肥満や足腰の弱りを防ぐことができます。

精神的ストレスの発散

次に「精神的ストレスの発散」です。

狭いケージだけでの生活は退屈やストレスの原因となり、かじり癖や足ダンといった問題行動に繋がることもあります。

部屋んぽで探索したり、トンネルをくぐったりすることで本能的欲求を満たし、安心感や満足感を得られます。

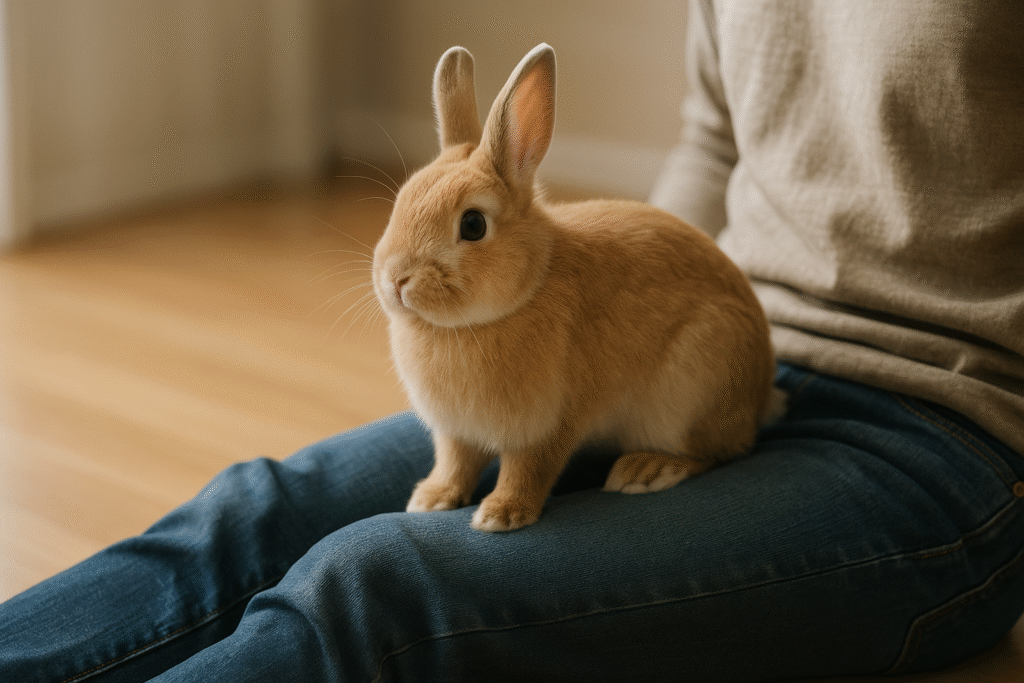

飼い主とのコミュニケーションの場

さらに「飼い主とのコミュニケーションの場」としても重要です。

うさぎは言葉ではなく行動で気持ちを伝える動物なので、一緒に過ごすことで懐きやすくなり、信頼関係が強まります。

ケージ越しでは見られない表情や仕草を観察できるのも部屋んぽの魅力でしょう。

うさぎをケージから出さないのはNG?うさぎに運動不足は大敵!

うさぎをケージから出さないで、小さなケージの中だけで飼育する事は、うさぎの健康にとってよくありません。

野生のうさぎは野山を走り回って生活しています。

ケージの中だけでは、運動不足になってしまいます。

その結果、肥満になってしまったり、筋肉の維持が出来なくで足腰が弱くなってしまうリスクがあります。

また、沢山動いた方が、胃腸の働きも活発になり、うっ滞を防ぐ効果も期待出来ます。

また、一番に、ケージの中では味わえない、狭いところに潜ったり、のびのびと走ったり、大きくジャンプする事は、うさぎにとって本能的欲求を満たす事ができる大切な行動です。

1日1回30分から1時間くらいは部屋んぽの時間を取るようにしましょう。

どうしても忙しくて、毎日は無理という場合でも、最低でも週に3〜4回はお部屋に出してあげましょう。

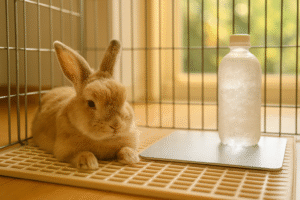

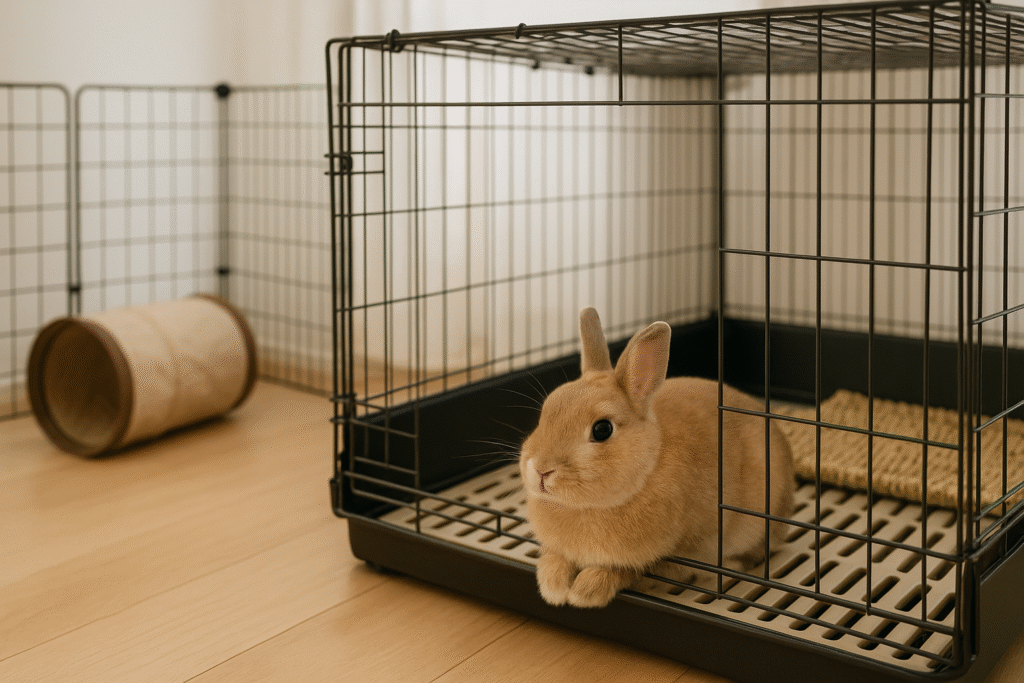

部屋んぽさせる時間がない時は、サークルを活用しよう

部屋んぽに必要な広さは1畳〜2畳くらいで大丈夫と言われています。

必ずしも、広い部屋に放さないといけないわけではありません。

部屋に出すとなると、齧ってはいけない物の排除、行ってはいけない場所を区切ったりと準備が大変ですよね。

筆者のうさぎは毎日朝と夜に30分から1時間程度部屋んぽさせているのですが、その度に台所に仕切りをして、配線関係の場所にもガードをして、全ての部屋の扉は閉じて、と準備が必要です。

もし、そのような準備が大変で部屋んぽのハードルが上がってしまうなら、まずはサークルを購入し、ケージと繋げて出してあげましょう。

サークル内にトンネルを置いてあげたり、飼い主もサークル内に入れば一緒に遊ぶ事ができます。

うさぎをケージから出さないのは可哀想だけど、部屋んぽさせる時間がない、という方もケージと繋げたサークルであれば気軽に外に出してあげられるのではないでしょうか。

部屋んぽが難しい場合の代替アイデア

ケージ内でできる運動環境の工夫

部屋んぽが十分にできない日でも、ケージの中を工夫することでうさぎの運動不足をある程度解消できます。

例えば、ケージの中に小さなステップやトンネルを置くと、登ったり潜ったりして運動量が増えます。

また、牧草を入れる位置を高めにしてジャンプさせたり、餌を少し離れた場所に置いて動かすだけでも、日常的な運動につながります。

知育玩具で心と体を刺激する

知育玩具やおやつ入りボールを活用するのも良い方法です。

うさぎは本来、野生下で食べ物を探す行動をしているため、工夫して餌を取らせることがストレス解消や運動のきっかけになります。

シンプルなダンボールや紙袋でも十分に楽しんでくれるので、特別な道具がなくても工夫次第で代替できます。

飼い主とのスキンシップを活用

どうしてもケージから出せない場合は、ケージ越しのスキンシップを増やすのも効果的です。

なでてあげたり、声をかけたりするだけでも安心感が得られます。

部屋んぽに比べて運動量は少ないですが、精神的な満足度を高めることで「ケージから出せない=可哀想」という状況を少しでも和らげられるでしょう。

部屋んぽさせてあげてもあまり動かない時はどうしたら良いの?

うさぎにとって部屋んぽはとても大切と書きましたが、うさぎによっては自分のケージが大好きで、ケージをの扉を開けてあげても外に出てこないうさぎもいます。

警戒心の強いうさぎは、なかなか自分のテリトリーから出てこないようです。

その時には、無理に外に出さずに様子を見ましょう。

また、部屋んぽもあまり長い時間はうさぎも疲れてしまうので、30分から1時間でケージに戻ってもらいましょう。

筆者のうさぎも、毎回30分程度で自分で戻って行くので、やはりうさぎにとって部屋んぽは刺激が強く楽しいけれど疲れるものなのだと思います。

うさぎの部屋んぽの方法

うさぎの部屋んぽは、健康維持やストレス解消にとても重要ですが、ただ「外に出せば良い」というわけではありません。

時間や頻度、さらには安全に行うためのコツを理解することで、うさぎにとってより快適で有意義な部屋んぽになります。

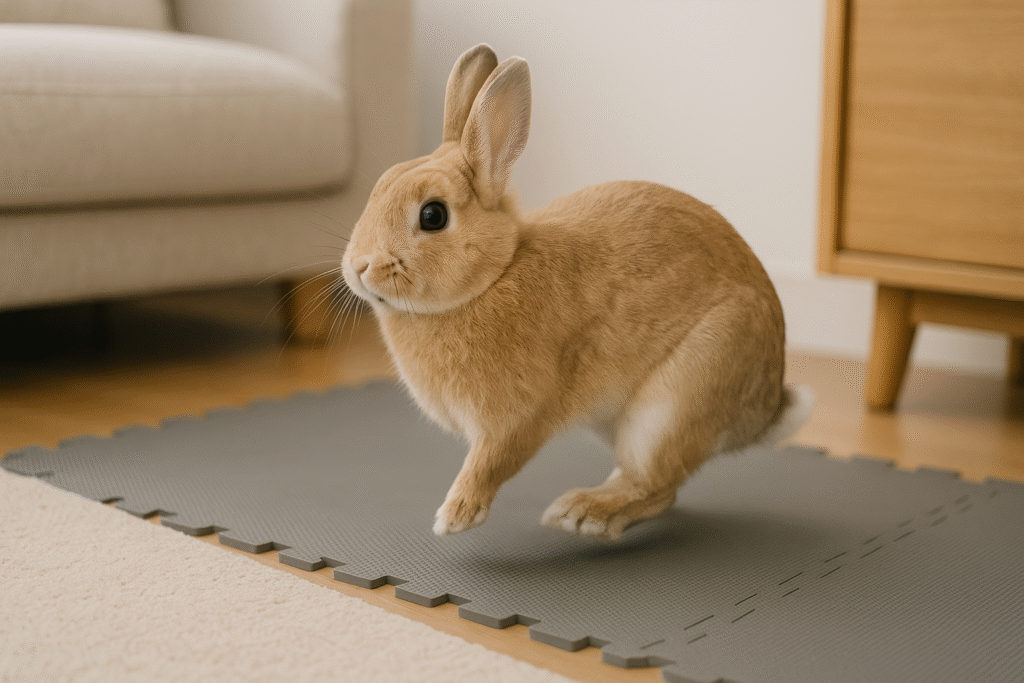

時間と頻度

理想的な部屋んぽの時間は、1日30分〜1時間程度とされています。

短すぎると運動不足の解消にならず、逆に長すぎると疲れやすくなりストレスになる場合もあります。

特に朝や夕方など、うさぎが活発になる時間帯に行うと自然なリズムに合いやすく、楽しそうに動き回る姿が見られるでしょう。

また頻度はできれば毎日行うのが理想ですが、忙しい場合でも週に3〜4回は実施したいところです。

連日無理をする必要はありませんが、間隔が空きすぎると運動不足や退屈が溜まってしまいます。

生活リズムに合わせて「仕事前に30分」「夜のくつろぎタイムに一緒に過ごす」など、習慣にしてあげると続けやすくなります。

コツ

部屋んぽを安全に楽しむには、環境作りがとても大切です。

配線や家具の隙間など、かじったり入り込んだりすると危険な場所はあらかじめガードしておきましょう。

また、サークルを使ってスペースを区切ると準備が簡単で安心です。

加えて、トンネルやかじり木を置くと探索欲を満たせ、よりアクティブに動いてくれます。

飼い主が近くで見守りながらスキンシップを取ることも、安心感を与える大切なコツです。

このように、時間・頻度・環境のバランスを意識することで、部屋んぽはうさぎの生活を豊かにする欠かせない習慣となります。

飼い主とのコミュニケーション

部屋んぽは、うさぎと飼い主が一緒に過ごせる大切な時間でもあります。

ケージの中では見られない表情や仕草を間近で観察でき、なでたり呼びかけたりすることで信頼関係が深まります。

うさぎは警戒心が強い動物ですが、部屋んぽ中に優しく接してあげることで、少しずつ心を開いてくれるようになります。

無理に抱っこするのではなく、うさぎが自ら近づいてきた時に応えてあげるのが理想です。

餌やおやつは与える?

部屋んぽ中に餌やおやつを与えるのは必須ではありませんが、上手に活用すると効果的です。

例えば、ケージに戻したいタイミングでペレットやおやつを見せるとスムーズに帰ってくれることがあります。

また、トンネルやおもちゃの中におやつを隠して探させると、遊びと知育を兼ねた良い刺激になります。

ただし、与えすぎると肥満や偏食につながるため「ご褒美程度」にとどめましょう。

粗相対策

部屋んぽの際に心配なのが粗相です。

トイレを覚えていても、いつもと違う環境だと失敗してしまうことがあります。

対策としては、ケージの近くに予備のトイレを置いたり、サークル内にシーツを敷いたりすると安心です。

おむつを履かせる方法もあります。

もし粗相をしてしまっても、叱らず静かに片付けて、トイレの場所に連れて行ってあげましょう。

時間が経つにつれ、自分のテリトリー内のトイレを覚えてくれるようになります。

うさぎをケージから出さないのはNG?【まとめ】

うさぎは運動不足やストレスを避けるために、ケージから出してあげる時間がとても大切です。

ただし、サークルやケージ内の工夫でもある程度代替可能です。

飼い主の生活リズムに合わせて柔軟に工夫し、無理なく続けられる方法を見つけてください。