ヤマトヌマエビはアクアリウムの掃除役として人気ですが、水質変化にとても敏感な生き物です。

特にpHの急変による「pHショック」は命に関わる大きなリスク。

本記事では、ヤマトヌマエビをpHショックから守るための管理方法や適正な水流について詳しく紹介します。

ヤマトヌマエビの適正なpH値とは?

ヤマトヌマエビは急激な水質変化に非常に弱いです。

pH(ペーハー)とは水素イオン濃度の略称です。

水素イオンの濃度は水をアルカリ性・中性・酸性に分類する尺度のことを表しています。

数値は1~14、7が真ん中で「中性」7より低ければ酸性、7より高ければアルカリ性を表しています。

pH:水素イオン濃度

1-7未満:酸性

7:中性

7以上:アルカリ性

ちなみに日本の水道水のpHは5.8以上8.6以下と決められているようです。

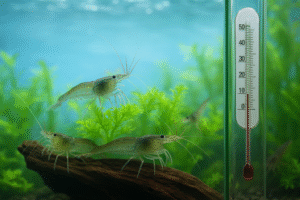

アクアリウム用品にpH測定器が販売されている位pHは重要です。

魚によっては水質管理がとても厳しい品種も存在しますので、あっても良いかもしれませんね。

ヤマトヌマエビに適した水は弱酸性。

カルキ抜きした水道水をそのまま使用しても大丈夫ですが、気になる方はソイルの使用、流木などレイアウトを入れると水が弱酸性に近づくようです。

砂利やサンゴ砂などは逆にアルカリ性の水になってしまうようなので、使用は考えてくださいね。

通常飼育でもヤマトヌマエビの排泄物や魚の尿などによってアンモニアが発生します。

実はそれでも水は酸性になりますが、水は汚れている状態なので水替えはきちんと行いましょう。

そこで注意したいのがpHショック、これはヤマトヌマエビを水合わせをせずに水槽に入れた、一度に大量の水替えを行ったことにより、急激にpHが変わったことによって起こります。

一度pHショックを受けてしまうとほとんどの場合死んでしまいます。

購入直後・水替え後の水合わせは基本です。ヤマトヌマエビに限らず全ての生体に行いましょう。

pHショックが起こると水槽に入れた直後は元気がよく見えますが、翌日後から死んでいる、明らかに弱ります。

水替え時は一度に大量の水替えを行うのではなく、1週間に1/3程度の水を換える程度にしましょう。

ヤマトヌマエビがpHショックを受けた際の症状とは?

pHショックを受けたヤマトヌマエビは、すぐに弱る場合と、時間を置いてから症状が出る場合があります。

入れてすぐは元気そうに見えても、翌日や数日以内に急に弱ってしまうことが多いのが特徴です。

水槽に入れた直後の行動

水槽に移した直後は活発に泳ぎ回る姿を見せることがあります。

しかしこれは「環境に適応しようと必死に動いている状態」であり、実は危険信号のこともあります。

数時間後には急に動きが鈍るケースが多いため油断できません。

弱っているときのサイン

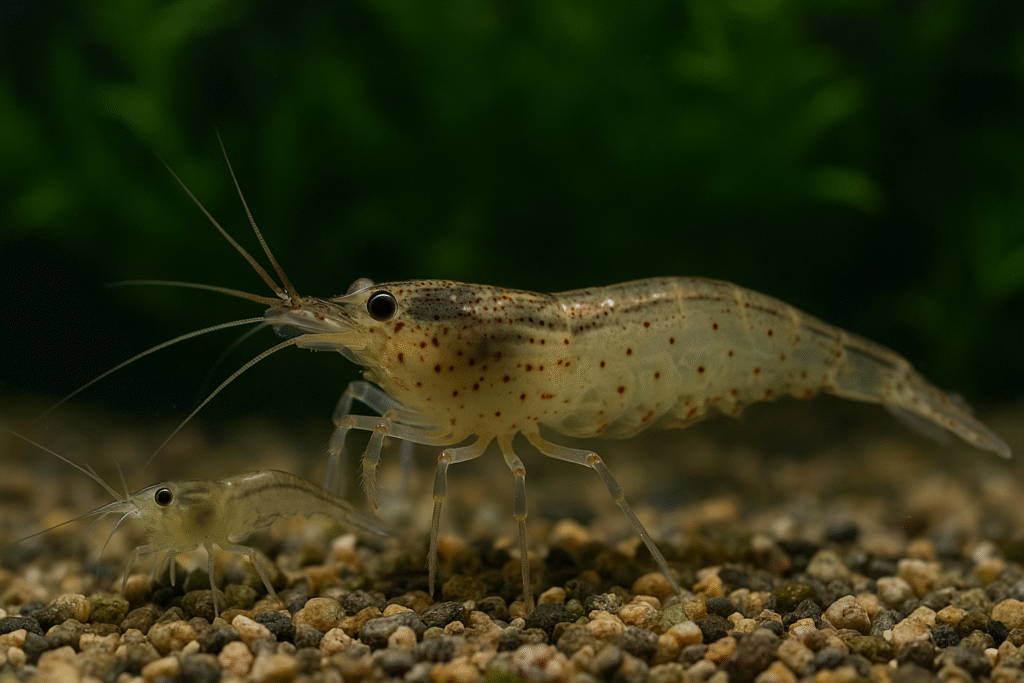

pHショックを受けたヤマトヌマエビは、体の色が白っぽく濁ったり、じっと動かなくなるなどの症状を見せます。

また、逆さまにひっくり返って泳ごうとしたり、脚をあまり動かさなくなるのも典型的なサインです。

最悪の場合の経過

強いpHショックを受けると、数時間から翌日にかけて死亡してしまうことも珍しくありません。

一度深刻なダメージを受けると回復は難しいため、症状が出る前に水合わせや水換え方法を徹底することが最大の予防策です。

ヤマトヌマエビがpHショックを受けた場合の対処法

残念ながら、ヤマトヌマエビは急激な水質変化に非常に弱いため、一度強いpHショックを受けてしまうと助からないことが多いです。

とはいえ、軽度のショックであれば、飼い主の対応次第で回復の可能性を少しでも高めることはできます。

できるだけ刺激を与えない

ショックを受けているときは体力が消耗しているため、網で触ったり移動させたりするのは避けましょう。

水槽内の静かな場所で安静にさせることが大切です。

水質と酸素環境を安定させる

急な水換えや添加剤の投入は避け、落ち着いた弱酸性の水質を維持することを心がけましょう。

また、エアレーションで酸素を十分に供給してあげることで、体力回復を助けられる場合があります。

今後の再発防止を優先する

回復の見込みが低い場合でも、同じ失敗を繰り返さないことが重要です。

次回以降は必ず時間をかけた水合わせを行い、水換えは少量ずつに分けるなど、事前の工夫を徹底しましょう。

ヤマトヌマエビのpH管理の実践ポイント

ヤマトヌマエビを健康に飼育するためには、単に「弱酸性が良い」と覚えるだけでは不十分です。

実際の飼育環境では、水質の変化をゆるやかに調整し、安定させる工夫が必要になります。

ここでは、pH管理の具体的な実践ポイントを紹介します。

水合わせの時間と方法

新しい水槽にヤマトヌマエビを導入する際は、必ず水合わせを行いましょう。

袋の水と水槽の水を少しずつ混ぜ、1〜2時間ほどかけてゆっくりと水質を慣らすことが理想です。

特にpHの差が大きい場合、急激に移すとショックで数時間後に弱ってしまうケースが多いので注意が必要です。

水換えは少量ずつ頻繁に

pHショックを防ぐためには、水換えを一度に大量に行わず、1週間に1/3程度の換水を習慣にするのが望ましいです。

水道水をそのまま使う場合は必ずカルキ抜きを行い、できれば一晩汲み置きして温度やpHを水槽環境に近づけるとより安全です。

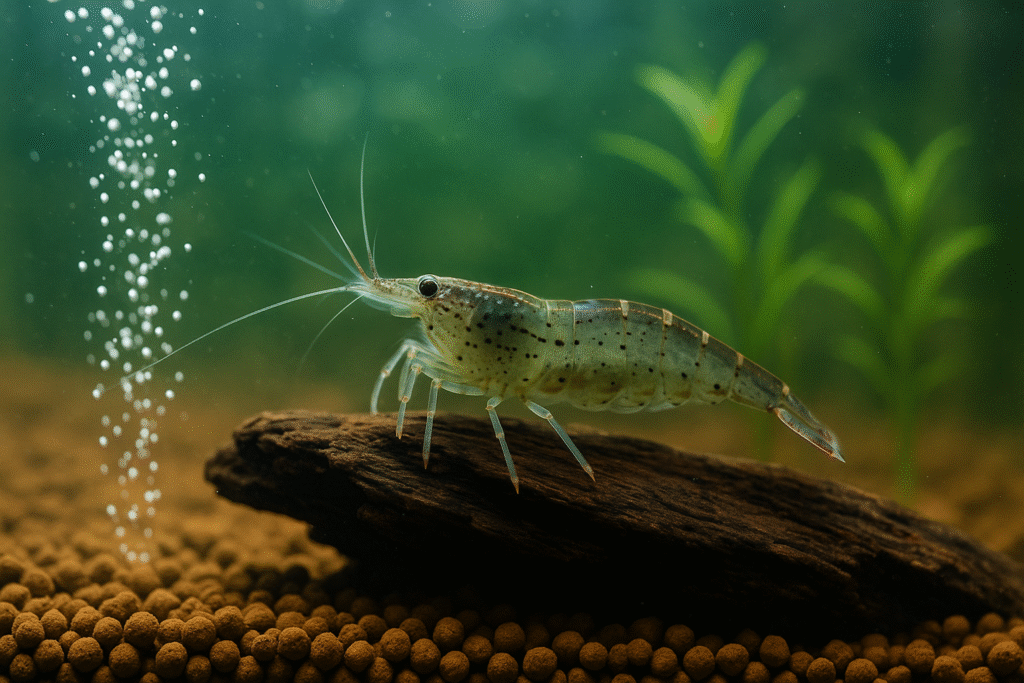

pHを安定させるレイアウトと添加物

水槽内のレイアウトもpHに影響を与えます。

流木やソイルは水を弱酸性に寄せる効果があり、ヤマトヌマエビの環境には適しています。

逆にサンゴ砂や石灰質の石はアルカリ性に傾けてしまうため避けた方が安心です。

また、pH安定剤を使う方法もありますが、人工的に急激に変化させると逆効果になるため、あくまで補助的に活用しましょう。

ヤマトヌマエビに適正な水流

ヤマトヌマエビの水流は強くても弱くても大丈夫です。

ヤマトヌマエビは元々水流の強い場所に生息していて、足が強く泳ぎも得意です。

生まれたてのヤマトヌマエビは一度海まで流されますが、成長すると元の川に自分で泳いで戻るようです。

すごい力強さを感じますね。

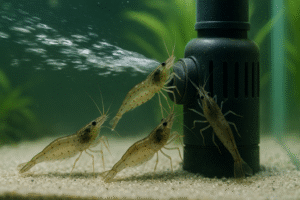

飼育者からはよく

エアーポンプ付近にヤマトヌマエビが集まっている

という話を聞きます。

理由は水流が発生する場所には酸素が多く、酸素が多い場所には餌となるコケや藻が多いということをヤマトヌマエビがわかっているから、ということです。

もしエアーポンプ付近で元気に活動していたら問題ありませんが、少し様子がおかしければ酸欠になっているかもしれません。

・水替えはきちんと行っているか

・水槽の大きさに対して生体を入れ過ぎていないか

・餌をちゃんと食べているか

もしいつもいないのにエアーの近くに集まるようになったら上記の事を確認してみてください。

水が汚れていたら水槽内の酸素はどんどん減っていきます。

水替えをして様子を見てみてください。

ヤマトヌマエビのphショックとは?【まとめ】

ヤマトヌマエビは環境が安定していれば長く飼育できる丈夫なエビです。

pHショックを避けるために、日頃から水合わせや水換えを丁寧に行い、弱酸性の水質を維持することが大切です。

定期的なチェックと適切な管理を心がけて、快適なアクアリウム環境を作りましょう。

他のエビや魚との混泳記事もぜひ参考にしてください。