ゴールデンレトリバーは立ち上がると人間の子どもよりも高く、まさに“大型犬”の代表格です。

そんな体格の犬を室内で飼うなら、どんなサイズのケージを用意すればいいのか悩みますよね。

この記事では、立った時の身長や成犬サイズの実寸データをもとに、最適なケージの大きさ・素材・設置場所の考え方を詳しく解説します。

安心して過ごせる空間づくりのヒントにしてください。

ゴールデンレトリバーのケージの大きさの決め方

ゴールデンレトリバーの成犬サイズと立った時の身長

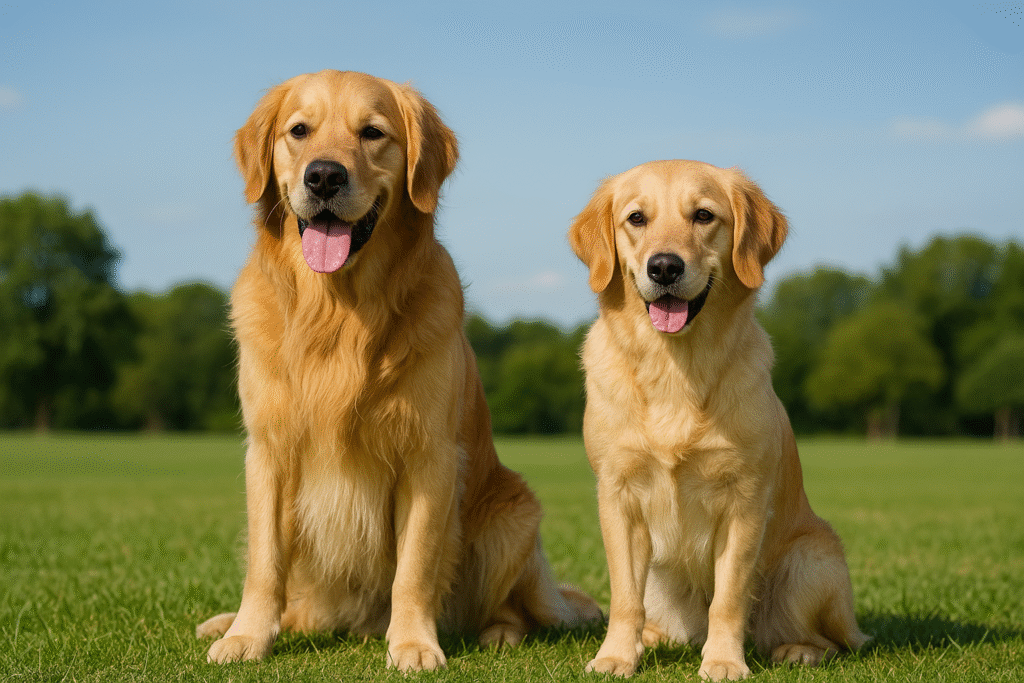

ゴールデンレトリバーは、ふだんは穏やかで優しい印象ですが、実際の体格は大型犬の中でもかなり存在感があります。

子犬のころはふわふわで小さく見えても、わずか1年ほどで30kgを超える立派な体に成長します。

成犬の標準サイズ

まずは基本となる体格の目安を見てみましょう。

- オス:体高58〜61cm、体重29〜34kg

- メス:体高52〜57cm、体重24〜29kg

体高とは、地面から背中の一番高い位置(肩のあたり)までの高さのことです。

ただし、立った時の「見た目の大きさ」はこの体高よりもはるかに高くなります。

立ち上がった時の身長の目安

ゴールデンレトリバーが2本足で立ち上がると、オスではおよそ 120〜140cm前後、メスでも 110〜130cm前後 に達すると言われています。

つまり、人間の小学校低学年の子どもくらいの高さになります。

顔の位置が人の胸あたりまでくるほどで、初めて見る人は「思ったより大きい!」と感じるでしょう。

SNSなどで見る“ハグするゴールデンレトリバー”の姿は、この高身長ゆえの可愛さでもあります。

ただし、2本足で立つ姿勢は背骨や関節に負担をかけるため、写真を撮るとき以外はあまり長時間させないように注意してください。

成長スピードと1年での変化

ゴールデンレトリバーは成長期がとても早く、生後1年で成犬サイズに到達します。

1ヶ月に2〜3kgのペースで増え、3ヶ月で10kg前後、6ヶ月には20kgを超えることもあります。

体高もぐんぐん伸び、8ヶ月を過ぎるころにはすでに成犬に近い姿になります。

そのため、子犬のうちから成犬の大きさを意識して生活スペースを確保しておくことが大切です。

ケージやサークルを買い替えるよりも、最初から成犬を見据えたサイズを選んでおく方が、結果的に無駄がありません。

体格の特徴と家庭内での注意点

ゴールデンレトリバーは、胸が深く胴が長い体型です。

横幅よりも奥行きがあるため、伏せた時に意外と場所を取ります。

また、しっぽも太くて長く、勢いよく振ると家具や壁にぶつかってしまうこともあります。

立ち上がった時の高さだけでなく、横方向・後ろ方向のスペースも意識してあげると、より快適に暮らせます。

ゴールデンレトリバーのケージの大きさ

ゴールデンレトリバーのような大型犬は、日常的にケージに入れる時間が少なくても「安全な待機場所」として必ず用意しておくことが大切です。

災害時や通院、来客対応など、思いがけず必要になる場面は多いもの。

そのため、短時間でも安心して体を伸ばせる広さを基準に考えましょう。

成犬サイズを基準にした理想寸法

ゴールデンレトリバーの成犬は、体高が60cm前後、鼻先からしっぽの付け根までの体長は90cm近くに達します。

これを踏まえると、ケージのサイズは「幅130cm × 奥行90cm × 高さ100cm」を目安にするのが理想的です。

この大きさなら、伏せた状態でも余裕があり、寝返りや方向転換もスムーズに行えます。

高さにもゆとりを持たせておくことで、立ち上がっても頭をぶつけずに済みます。

ただし、狭い部屋に無理に大きいケージを置くと圧迫感が出るため、「普段は折りたたんでおき、必要な時だけ設置できるタイプ」もおすすめです。

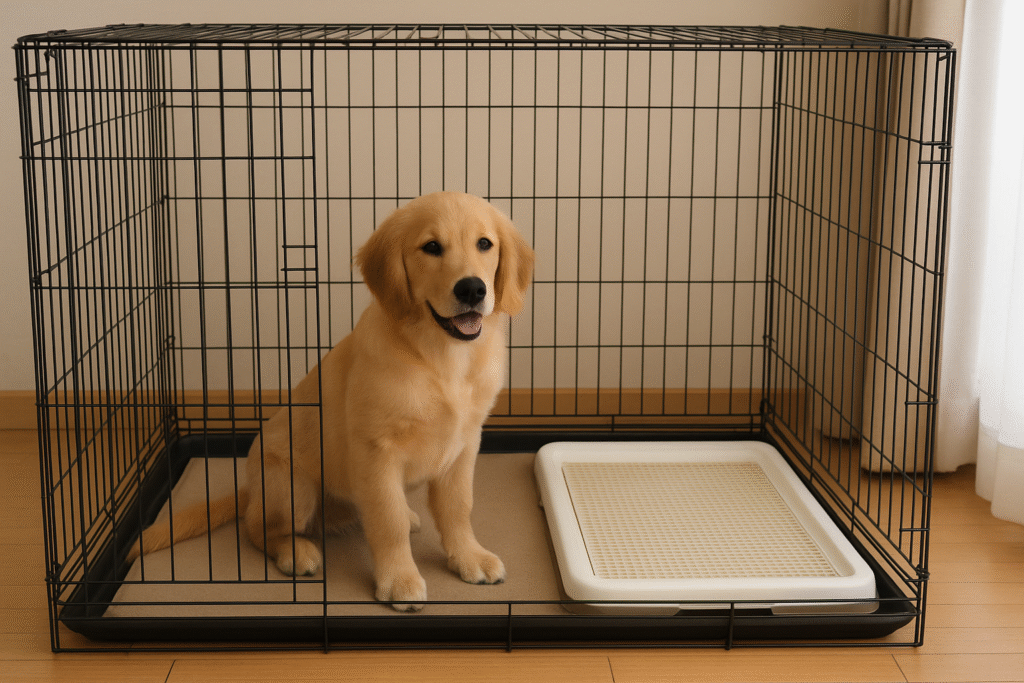

子犬期から成犬まで使えるケージを選ぶ

子犬のうちは体が小さいので、つい小さめのケージを選びがちですが、ゴールデンレトリバーは1年以内に成犬サイズに成長します。

買い替えるよりも、最初から大きめを選び、仕切り板でスペースを区切って成長に合わせて広げていくタイプを選ぶと経済的です。

仕切りを使えば、トイレと寝床を分けやすく、トレーニングもしやすくなります。

特に夜間や留守番中は、安心して休める“自分だけの空間”としての役割も果たします。

ケージ選びの素材と強度

大型犬用のケージは、金属製・木製・プラスチック製などがありますが、ゴールデンレトリバーにはスチールやアイアン製の頑丈なタイプが適しています。

子犬のうちは歯がかゆくて噛んだり、押して揺らしたりすることがあるため、耐久性の低い素材では壊れてしまうこともあります。

また、金属製ケージは通気性が良い反面、床が滑りやすいので、クッション性のある防水マットや滑り止めシートを敷くと安心です。

天井の高さと扉の形状もチェック

ゴールデンレトリバーは立ち上がると120cmを超えるため、ケージ内での動きを考慮して高さ100cm以上あるタイプを選びましょう。

また、扉が狭いと出入りの際に背中や腰をぶつけやすくなるため、前開き+上部開閉の両方ができるタイプが理想です。

掃除のしやすさも重要です。

床トレーが引き出せる構造なら、抜け毛や水こぼしの掃除も手早く行えます。

大きすぎるケージはNG?

「広い方が快適そう」と思って極端に大きなケージを選ぶ人もいますが、広すぎると落ち着かない子もいます。

犬はもともと“巣穴”のような狭い空間を好むため、伏せた状態で体の周囲に少し余裕があるくらいが安心できるサイズ感です。

部屋全体を遊び場にするなら、ケージは「安全基地」として機能する程度の広さに留めるのがポイントです。

脱走防止と安全対策

ゴールデンレトリバーは温厚で賢い犬種ですが、学習能力が高いがゆえに“ケージの開け方”をあっという間に覚えてしまうこともあります。

また、子犬の頃は探究心が旺盛で、隙間を見つけて押したり噛んだりして脱走することもしばしば。

ケージは「閉じ込めるため」ではなく「安全を守るための道具」として、構造面の工夫が欠かせません。

扉のロックはナスカンで二重止めに

多くのケージにはスライド式や押し込み式のロックが使われていますが、大型犬の力で押すと簡単に開いてしまうものもあります。

特に子犬期は、頭や前足で扉を押すうちに偶然ロックが外れてしまうことも。

そのため、市販のナスカン(カラビナタイプ)で二重止めするのが最も手軽で効果的です。

扉の金具部分に取り付けておくだけで、犬が内側から開ける心配がほぼなくなります。

夜間や留守番時には必ずロックを確認し、緩みがないか定期的にチェックしておきましょう。

天井パネルの外れ防止と結束バンドの活用

ケージ上部が開閉式になっているタイプでは、天井パネルが半分だけ外れる構造のものもあります。

しかし、成長したゴールデンレトリバーが頭突きをすると、この天井部分が持ち上がることがあります。

中途半端に開いた状態で鼻先や前足が挟まると大ケガにつながるため、結束バンドや専用ストッパーでしっかり固定しておくと安全です。

また、天井を完全に開けて使う場合は、その上に軽く布を掛けて「落ち着ける空間」を演出してあげるのもおすすめです。

噛み癖・破壊癖への対策

子犬期のゴールデンレトリバーは歯が生え変わる時期に「かじる」行動が増えます。

ケージのワイヤーやトレーの端を噛み続けると歯が欠ける危険があるため、噛み応えのあるおもちゃを中に入れてストレスを分散させましょう。

歯の健康を保ちつつ、ケージを壊す行動を防ぐことができます。

なお、木製ケージは見た目がおしゃれですが、噛み癖がある子には不向きです。

スチールやアルミ素材の方が耐久性・安全性ともに高く、長期的に安心です。

脱走防止と“ケージ嫌い”を両立させるコツ

厳重に固定すると安心な反面、「閉じ込められた」と感じてストレスをためる犬もいます。

そのため、ケージ=安心できる場所という印象づけが重要です。

たとえば、ケージの中でごはんを与えたり、お気に入りの毛布や飼い主のにおいがついたタオルを敷いてあげましょう。

こうすることで「自分の場所」という安心感が生まれ、無理に閉じ込めなくても自発的に中で休むようになります。

成犬になっても油断は禁物

体力がつく2〜3歳頃になると、留守中にケージを押し動かして壁や家具にぶつけるケースも見られます。

キャスター付きのケージを使う場合は、ストッパーで必ず固定しておきましょう。

また、地震などの揺れでケージが倒れないよう、壁に寄せすぎず少し距離を取るのもポイントです。

室内レイアウトの工夫と快適空間づくり

ゴールデンレトリバーは大型犬の中でも、人との距離が近い「家庭向けの犬種」です。

そのため、ケージを置く位置や周囲の環境によって、安心感や過ごしやすさが大きく変わります。

体格に合わせた広さだけでなく、暮らしの導線を意識したレイアウト設計も大切です。

家族の気配が感じられる位置に設置する

ケージを置く場所は、リビングやダイニングの一角など、家族の姿や声が届く場所が理想です。

孤立した場所に置いてしまうと、ゴールデンレトリバーは不安を感じやすくなります。

人のそばにいることで安心し、留守番のトレーニングもスムーズに進みます。

ただし、テレビの音が大きい場所や出入り口の真横など、常に刺激が多い位置は落ち着かないので避けましょう。

静かで通気の良い「部屋の端のゾーン」が最もおすすめです。

トイレや食事スペースとの距離を意識する

ケージとトイレを隣に置くと掃除がしやすい反面、においや湿気で犬がリラックスできなくなることもあります。

そのため、1〜2mほど離して設置するのが理想的です。

すでに別記事で詳しく扱っていますが、トイレのサイズや素材を工夫すれば、ケージの外でも清潔で快適に使えるようになります。

また、食事スペースはケージから出てすぐの位置に置くと、動線が短く食べこぼしも防げます。

床材・防音・温度管理の工夫

ゴールデンレトリバーは足が大きく、滑りやすいフローリングでは関節を痛めやすい犬種です。

ケージの下や周囲には、滑り止め付きのマットやジョイントラグを敷きましょう。

防音効果もあり、深夜の寝返り音や爪の音を軽減できます。

さらに、夏は風通しを確保し、エアコンの風が直接当たらない場所を選ぶこと。

冬は断熱マットを敷くか、ケージの側面にブランケットを掛けて冷気を防ぐと快適です。

おしゃれと機能性を両立するケージレイアウト

最近では、リビングの家具に馴染むように設計された木目調やアイアンウッドタイプのケージも人気です。

大型犬でも圧迫感が少なく、見た目もナチュラルで部屋の雰囲気を壊しません。

また、観葉植物や照明スタンドなどを近くに配置する場合は、倒してケガをしないよう十分な距離を取ること。

コンセントや電気コードは必ずカバーを付け、噛みつき事故を防ぎましょう。

生活の動線と人の視点で考える

ゴールデンレトリバーのケージを設置すると、想像以上に部屋の印象が変わります。

通路をふさぐように置くと掃除や出入りがしにくくなり、犬も落ち着いて眠れません。

「人が通る動線」と「犬がくつろぐ動線」を分けて考えると、お互いがストレスなく生活できます。

広いリビングであれば、壁際に寄せるより部屋の角に対角線で配置する方が視界が広く、犬も安心します。

ケージを嫌がる子への向き合い方

ゴールデンレトリバーは本来、人が大好きで社交的な性格をしています。

そのため、閉ざされた空間に入れられることを「飼い主と離された」と感じて不安になる子も少なくありません。

ケージを上手に使うためには、まず犬が“安心できる場所”として受け入れられるよう工夫してあげましょう。

トラウマが原因の場合は無理をしない

特に保護犬や譲渡犬の場合、過去に狭い場所で怖い経験をしたことがトラウマになっているケースもあります。

無理にケージへ入れようとすると、歯を立てたり、金網を噛み続けて歯を傷めてしまうこともあります。

そんな時は、「慣れさせる」よりも「信頼を取り戻す」ことが最優先です。

まずはケージの扉を開けたまま、外から毛布やおもちゃを入れてみましょう。

出入りを自由にすることで、徐々に「怖い場所ではない」と認識できるようになります。

ごはんやおやつを活用して“いい場所化”する

ケージを嫌がる子には、「入ると良いことがある」と覚えてもらうのが効果的です。

たとえば、毎回のごはんやお気に入りのおやつをケージの中で与えるようにすると、犬にとってそこが“楽しい空間”に変わっていきます。

また、飼い主がそばで優しく声をかけながら扉を少しだけ閉め、短時間ずつ慣らしていくと、閉じ込められる不安も軽減します。

この「ポジティブ・クレートトレーニング」は、特に子犬期から始めると効果的です。

ケージ以外の“安心スペース”を用意する

どうしてもケージを嫌がる場合は、無理に入れ続ける必要はありません。

犬用ベッドやマットを部屋の隅に置き、そこを安心できる定位置にするだけでも十分です。

留守番中に危険な場所へ行かないよう、サークルやベビーゲートで仕切る方法もあります。

成犬になるにつれて生活リズムが安定すれば、“ケージの中で過ごす時間”がなくても上手にお留守番できるようになります。

重要なのは、「安心して落ち着ける居場所」を確保してあげることです。

飼い主の意識も大切に

ゴールデンレトリバーは人の気持ちにとても敏感です。

飼い主がイライラしながら無理に押し込むと、その雰囲気を感じ取って余計に警戒してしまいます。

「大丈夫だよ」「ここで休もうね」と優しく声をかけ、扉を閉める時は必ず穏やかなトーンで接してあげましょう。

時間はかかっても、信頼関係さえあればどんな子も必ず落ち着いてくれます。

まとめ

ゴールデンレトリバーは、立ち上がると人間の子どもよりも大きくなるほどの高身長犬です。

成犬になると体高60cm前後、立った時の身長は120〜140cmにも達します。

その体格に見合うケージを選ぶには、幅130cm・奥行90cm・高さ100cm以上を目安にすると安心です。

ケージは“閉じ込める場所”ではなく、“安心して休める自分の部屋”として使うのがポイント。

設置場所や素材、安全対策を工夫することで、犬も飼い主も快適に暮らせる空間になります。

ケージを嫌がる子には無理をせず、信頼をベースに少しずつ慣らしていきましょう。

体の大きさだけでなく、心の安心も満たしてあげることが、ゴールデンレトリバーとの良い関係づくりの第一歩です。