尾ぐされ病はひれを大きく損傷させるため、治療できても「元に戻るのか?」と不安に感じる方は多いでしょう。

この記事では、尾ぐされ病で傷んだひれの再生可能性や自然治癒の有無、さらに回復を助ける環境づくりまで解説します。

検索者の「治るのか知りたい」という疑問に答えながら、飼育管理の実践ポイントもお伝えします。

尾ぐされ病にかかるとどうなる?

尾ぐされ病は、カラムナリス菌という細菌に感染することによって発症します。

カラムナリス菌は水中に普通に存在する常在菌で、水質悪化などのストレスが原因で魚の免疫力が落ちたときに発症します。

カラムナリス菌は活動する際に酸素を必要とするため、魚の体内に入り込むことは稀です。

このため、ひれの先端など外側に近いところから感染が始まります。

カラムナリス菌に感染・発症すると、分泌される物質により魚のひれが溶けてボロボロになり、割けたような見た目になります。

このため、尾ぐされ病と呼ばれます。

放置すればひれの大半が溶けてなくなってしまう上に、溶けた部分に水カビ病を併発することもあります。

常在菌なので根絶することは難しく、一度発症するとなかなか治りません。

そのため、尾ぐされ病は厄介な病気といわれるのです。

尾ぐされ病にかかったら

ひれは再生する?

白点病の場合、治れば白点がなくなりますし、水カビ病の場合もカビがなくなります。

では尾ぐされ病の場合はどうかというと、ひれの劣化が止まるだけで、即座にひれが元通りになるわけではないのです。

進行が止まった状態が、尾ぐされ病の治癒状態だと考えるといいでしょう。

つまり、尾ぐされ病が治ってもひれが治るわけではないのです。

では、尾ぐされ病でボロボロになったひれは再生するのでしょうか。

これについては、魚の種類や体調、飼われている環境によって違うため一概には言えませんが、一般的に半分程度のひれが残っていればほぼ元通りになるといわれています。

キンギョなど一部の魚種では再生したひれの色が違うこともありますが、しばらくすれば見分けがつかなくなります。

ひれの半分以上がなくなってしまっている場合や、ベタなど極端にひれが大きな魚の場合、尾ぐされ病が原因で衰弱することはなくても、ひれが元通りにならない場合があります。

いずれにしても、初期段階で治療できれば、それだけひれの損傷を抑え、再生を早めることができるので、早期発見と治療が効果的です。

ひれ再生を促すための3つのポイント

尾ぐされ病の治療に成功したあと、ひれの再生を少しでも早めるためには、水槽環境の見直しが欠かせません。

薬浴で症状を抑えても、その後の飼育環境が悪ければ再発や再生不良につながってしまいます。

ここではひれの回復を助けるポイントを整理します。

水質を安定させることが最優先

尾ぐされ病は水質悪化が大きな原因になるため、治療後も水換えを怠らず、アンモニアや亜硝酸をゼロに保つことが重要です。

弱った魚は免疫力が落ちているため、ほんの少しの水質悪化でも再発しやすくなります。

フィルター掃除や底砂の汚れ除去もこまめに行いましょう。

バランスの取れた餌と栄養補給

ひれの再生にはたんぱく質やビタミンが欠かせません。

人工飼料だけでなく、赤虫やブラインシュリンプなどの生餌や冷凍餌を適度に与えると、治癒力の向上に役立ちます。

ビタミン剤を配合したフードを選ぶのも効果的です。

ストレスを減らす工夫

水槽内の混泳相手による攻撃や強い水流も、再生の妨げになります。

薬浴から戻したあとはしばらく単独飼育を行い、回復具合を観察しましょう。

また、隠れ家や水草を配置することで魚が安心して過ごせる環境を整えることも大切です。

自然治癒する?

ほんの少しひれの先端がささくれたようになっている場合、尾ぐされ病かどうか判断しにくいことがあります。

また、その程度の症状でグリーンFゴールドなど強めの魚病薬を使うのに抵抗がある、という方もいるでしょう。

では、尾ぐされ病を放置して自然治癒することがあるかというと、少なくとも私の知る限りではほとんどありません。

直接の原因菌であるカラムナリス菌が常在菌であるため根絶が難しく、一度発症するとなかなか治らないためです。

「ささくれたひれが数日後に治っていた」という場合、尾ぐされ病が自然治癒したのではなく、そもそも尾ぐされ病ではなく流木等でひれが傷ついただけだったと思われます。

尾ぐされ病を発見したら速やかに隔離し、魚病薬等を用いて治療開始しましょう。

また、治療後は元の水槽に戻す前に、「テトラ アクアセイフ」などの粘膜保護剤を入れた水で、魚の体調を整えてから戻すといいでしょう。

病み上がりの不安定な状態で元の水槽に戻すと再発の危険が高まりますし、粘膜保護剤を入れた水で飼育することでひれの再生を促進することもできます。

魚種ごとの尾ぐされ病のかかりやすさとひれ再生の違い

尾ぐされ病はすべての熱帯魚・観賞魚に共通して発症する可能性がありますが、魚種によって「かかりやすさ」や「ひれ再生のしやすさ」には違いがあります。

ここでは代表的な魚ごとに特徴をまとめます。

メダカ

メダカは比較的丈夫ですが、水質が悪化したり過密飼育になると尾ぐされ病を発症します。

ひれが小さいため再生スピードは早めですが、一度進行すると体が小さい分ダメージも大きく、死に至ることもあります。

金魚

金魚は排泄量が多く水が汚れやすいため、尾ぐされ病のリスクが高い魚です。

長く優雅な尾びれを持つ品種は特に傷みやすく、再生まで時間がかかります。

ただし半分以上残っていれば時間をかけて再生し、元通りになるケースも多いです。

ベタ

ベタはヒレが非常に大きく、傷むと目立ちやすい魚です。

再生力自体はありますが、尾ぐされ病で深刻に溶けてしまうと完全再生は難しいことがあります。

特にフレアリングや混泳によるストレスで再発しやすい点にも注意が必要です。

グッピー

グッピーは水質に敏感で、特にオスの大きな尾びれが尾ぐされ病の標的になりやすいです。

発症すると見栄えが大きく損なわれますが、初期治療に成功すれば再生することが多いです。

ただし繁殖やストレスが重なると回復が遅くなる傾向があります。

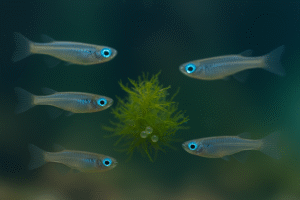

テトラ

ネオンテトラなど小型テトラは過密飼育されがちで尾ぐされ病にかかりやすいです。

体が小さいため重症化すると短期間で死んでしまいます。

軽度のうちに治療すれば再生は早いですが、進行が早いため観察を怠らないことが重要です。

錦鯉

錦鯉は体が大きいため尾ぐされ病にかかるとダメージが深刻になります。

大きなひれを持つため再生には時間がかかりますが、水質管理と栄養を徹底すれば徐々に回復していきます。

観賞価値が高いため、早期治療が特に重要です。

プレコ

プレコはひれ自体が分厚く丈夫なため、尾ぐされ病にかかりにくい部類です。

ただし水質が極端に悪化すると発症します。

再生力はありますが回復には時間がかかり、完全に元に戻らない場合もあります。

コリドラス

コリドラスは底で生活するため水質悪化の影響を受けやすく、尾ぐされ病にかかりやすいです。

ひれが小さいので再生自体は早めですが、進行が速いので初期対応が鍵となります。

砂利や石でひれを傷つけないレイアウトも重要です。

エンゼルフィッシュ

エンゼルフィッシュは優雅な長いひれを持ち、尾ぐされ病の影響が出やすい魚です。

治療に成功すれば時間をかけて再生しますが、尾びれの形が完全に元通りにならないこともあります。

水質の安定とストレス軽減が回復のポイントです。

アカヒレ

アカヒレは丈夫で飼いやすい魚として知られていますが、過密飼育や低温環境で尾ぐされ病になることがあります。

丈夫なだけに軽度なら再生も早いですが、進行すると一気に体調を崩してしまうため油断は禁物です。

尾ぐされ病で傷んだひれは再生する?【まとめ】

尾ぐされ病は早期発見・治療で完治率を高められますが、その後の環境管理がひれ再生の鍵となります。

水質安定・栄養補給・ストレス軽減を心がけ、再発防止と美しいひれの回復を目指しましょう。

他の病気(白点病や水カビ病)の記事も併せて読むことで、病気予防の知識を深めることができます。