熱帯魚を飼育する際、ただ好みの魚を集めるだけではうまくいかないことがあります。

魚は種類によって泳ぐ位置が異なり、上層・中層・下層のすみわけを意識することで水槽全体を美しくレイアウトできます。

この記事では、特に上層を泳ぐ熱帯魚を中心に、層ごとの特徴や混泳のポイントを解説します。

上層を泳ぐ熱帯魚の特徴とは?

まずは、水面付近の上層を泳ぐ種から。

水面を泳ぐ種の多くは水面に落ちた虫などを食べていることが多く、口が上向きになっていることが多いようです

上層を泳ぐ小型魚

小型魚で上層を泳ぐ種類といえば、まず代表的なのがグッピーです。

改良品種も多く流通しており、鮮やかな尾びれをひらひらと揺らしながら水面近くを泳ぐ姿は非常に華やかです。

グッピーを含むメダカの仲間(ライブベアラー)は、基本的に水面付近で活動する習性を持ち、水面に浮かんだ人工飼料や生餌を積極的に食べるため、飼育のしやすさでも人気があります。

カラシンの仲間では、ハチェットフィッシュが特に有名です。

独特の“斧(ハチェット)”のような体型をしており、胸びれを大きく使って水面近くを素早く移動します。

驚いたときには水面を飛び出すほどのジャンプ力を見せることもあり、飛び出し事故を防ぐために水槽のフタは必須です。

さらに少しマイナーですが、ペンシルフィッシュも上層でよく見られる魚です。

細長い体を斜めに傾けながら群れで泳ぐ姿は独特で、落ち着いた雰囲気の水槽にもよく映えます。

温和な性格の種類が多いため、同じ上層を泳ぐ他種との混泳もしやすいのが魅力です。

このように、上層を泳ぐ小型魚は水槽の一番目につく場所を彩ってくれる存在であり、混泳レイアウトの主役としても大変人気があります。

上層を泳ぐ中型魚

こんにちは‼️

— 相模川ふれあい科学館 アクアリウムさがみはら (@aq_sagamigawa) August 17, 2025

【推し活!展情報⑳】#バタフライフィッシュ🦋

太古からあまり姿を変えず現代に生きる古代魚の一種🥁

アロワナのような顔や蝶のような胸ビレが独特です🦋🐠

推しポイント🥰

水面から飛び出して滑空中に蝶の羽のような胸ビレをはばたかせる事があるそうです🐠💨https://t.co/2ml1NfkyZv pic.twitter.com/CkJNxrdRJQ

中型魚の中で上層を泳ぐ種類は意外と少なく、多くは中層や下層を主な生活の場としています。

その中で代表的な存在といえるのが「バタフライフィッシュ」です。

バタフライフィッシュはアフリカの河川に生息する古代魚の一種で、独特の平たい体と大きく広がった胸びれを持っています。

その姿はまるで蝶が羽を広げているように見え、水面を滑空するように泳ぐのが大きな特徴です。名前の由来も、この蝶の羽に似た胸びれからきています。

口は上向きに付いており、野生では水面に落ちてきた昆虫や小さな甲殻類を捕食します。

飼育下でも水面付近に浮かぶ餌を好むため、フレークフードや乾燥エサよりも、浮上性の人工飼料や生き餌(コオロギ、小さな昆虫など)を与えると本来の習性を観察できます。

また、驚いたときには水槽から飛び出すほどのジャンプを見せることもあるため、飼育には必ずフタが必要です。

ジャンプの際に胸びれを大きく広げて滑空する姿は迫力があり、一度見たら忘れられない魅力を持っています。

このように、バタフライフィッシュは数少ない「中型上層魚」として、水槽の水面を優雅に彩ってくれる存在です。

上層を泳ぐ大型魚

上層を泳ぐ大型魚といえば、真っ先に名前が挙がるのがアロワナです。

アロワナは「古代魚の王」とも呼ばれる存在で、悠然と水面を泳ぐ姿には圧倒的な存在感があります。

アロワナの体は細長く、強靭な筋肉をもつため遊泳力が非常に高いです。

大きな口は上向きについており、野生では水面を漂う昆虫や小魚を捕食します。

さらに驚くべきことに、樹上の昆虫や小動物を狙って水面からジャンプし、1メートル以上の高さにまで飛び上がることがあります。

この豪快な狩りのスタイルこそ、アロワナが「神々しい魚」と呼ばれる所以でしょう。

観賞魚としてのアロワナはアジアアロワナ、シルバーアロワナ、ブラックアロワナなど種類があり、いずれも大型になるため飼育には広大な水槽が必要です。

最低でも幅180cm以上の水槽が推奨され、成長すれば1メートル近い大きさに達する個体も少なくありません。

また性格はやや気性が荒く、縄張り意識も強いため、小型魚との混泳はほとんど不可能です。

同じ大型魚同士でもケンカが絶えない場合があり、混泳は高度な経験を持つ飼育者向けといえます。

その分、単独でゆったりと泳ぐ姿には唯一無二の魅力があり、水槽全体を支配するような存在感を楽しむことができます。

このように、アロワナは「上層を代表する大型魚」であり、迫力ある動きと美しい姿から世界中のアクアリストに愛され続けています。

中層を泳ぐ熱帯魚の特徴とは?

熱帯魚として販売されている魚の多くが中層魚です。

小型カラシンの大部分や、ラスボラに代表されるコイの仲間があてはまります。

メダカの仲間でもプラティは中層魚といっていいでしょう。

中型魚としては、エンゼルフィッシュやディスカスなど中型シクリッドの大部分があてはまりますし、シルバーシャークなど中型のコイにもあてはまるものがいます。

大型種では、ピラニアやオスカー、ダトニオなどが中層魚です。

いずれにしても遊泳力が強い種が多く、できるだけ広い水槽で飼育したい魚ばかりです。

低層を泳ぐ熱帯魚の特徴とは?

熱帯魚が好きな人の間では、低層の魚たちは「底モノ」と呼ばれ、ひそかに根強い人気を誇っています。

小型種としては、コリドラスと小型プレコがコレクション趣味のトップに君臨しています。

クーリーローチというドジョウも、同じ名前で何種類も混ざって販売されており、自分で判別しながら集めるマニアがいるほどです。

中型種としては、ポリプテルスの一部やクラウンローチなどがあてはまります。

ポリプテルスは大型になる種もいるものの、デルヘッジやパルマス、セネガルスなどは40センチ以下にしかならないため中型魚と呼べるでしょう。

存在すらあまり知られていませんが、ポルカドットスティングレイなど魅力的な種がたくさんいる仲間です。

また、プロトプテルスなどハイギョも大型低層魚ですし、レッドテールキャットなど大型ナマズのほとんども低層魚です。

熱帯魚のすみわけで注意したいポイント

上層・中層・下層の魚を組み合わせることで、見た目に美しい水槽を作ることができます。

ですが、ただ層を分ければよいというわけではありません。

混泳を成功させるにはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。

気性の強い魚の存在

同じ層を泳ぐ魚でも、性格や攻撃性は種類によって大きく異なります。

例えば、上層魚のアロワナは迫力が魅力ですが、小型魚を捕食してしまうため混泳には不向きです。

中層魚のピラニアやオスカーも同様で、混泳というより単独飼育が基本です。

平和的な性格の魚を中心に組み合わせることが大切です。

水槽サイズと遊泳スペース

泳ぐ層が異なっても、遊泳力が強い魚は広いスペースを必要とします。

エンゼルフィッシュやディスカスなどは上下に大きく泳ぎ回るため、高さのある水槽が望ましいです。

底モノのコリドラスやローチ類は底面積を広く取る必要があるため、水槽のサイズや形状にも配慮しましょう。

餌の与え方の工夫

すみわけを意識しても、餌が一部の魚にしか行き渡らないことがあります。

上層魚は水面の餌を素早く食べてしまい、中層・下層まで届かないことも少なくありません。

沈下性の餌やタブレット状の餌を使うなど、層ごとに適した給餌方法を工夫することで、すべての魚にバランスよく餌を与えることができます。

熱帯魚の上層・中層・下層のすみわけを利用して混泳させよう

限られたスペースを有効に使うためにも、同じ水槽で複数種を混泳させた方が楽しいですよね。

このとき、泳ぐ層ごとのすみわけを意識してみましょう。

同じ層を泳ぐ魚ばかり混泳させると、なわばりや活動範囲が重なって手狭になってしまいます。

ところが、表層魚、中層魚、低層魚を組み合わせることで、過密にならずにぎやかな水槽を演出できることがあるのです。

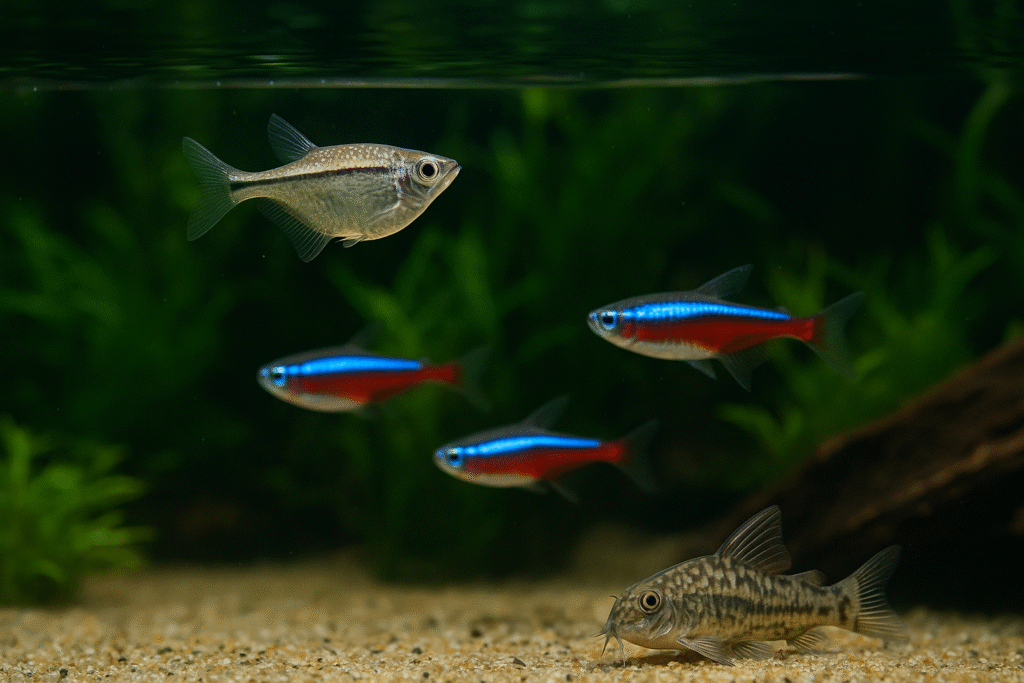

オーソドックスな例では、水草を植え込んだ水槽で、

- 上層を泳ぐハチェットフィッシュ

- 中層を泳ぐカージナルテトラ

- 低層を泳ぐコリドラスを飼育

見事なすみわけを観察することができます。

それぞれ、利用する層がまったく違うのでお互いに干渉せず、しかも見た目はにぎやかに見えるのです。

熱帯魚、上層を泳ぐ種類とは?【まとめ】

熱帯魚は泳ぐ層によって性格や飼育方法も異なります。

上層・中層・下層をバランスよく組み合わせることで、水槽はより華やかに、そして安定しやすくなります。

今回紹介した注意点を取り入れれば失敗も減り、混泳を長く楽しむことができます。