熱帯魚を美しく飼育していても、イカリムシやウオジラミなどの寄生虫が発生することがあります。

見た目の不快さに加え、魚の健康被害につながるため、早期発見と的確な対策が必要です。

この記事では代表的な寄生虫の特徴と駆除法、さらに再発を防ぐ予防策まで解説します。

熱帯魚の寄生虫

熱帯魚に寄生虫が発生するリスクとは?

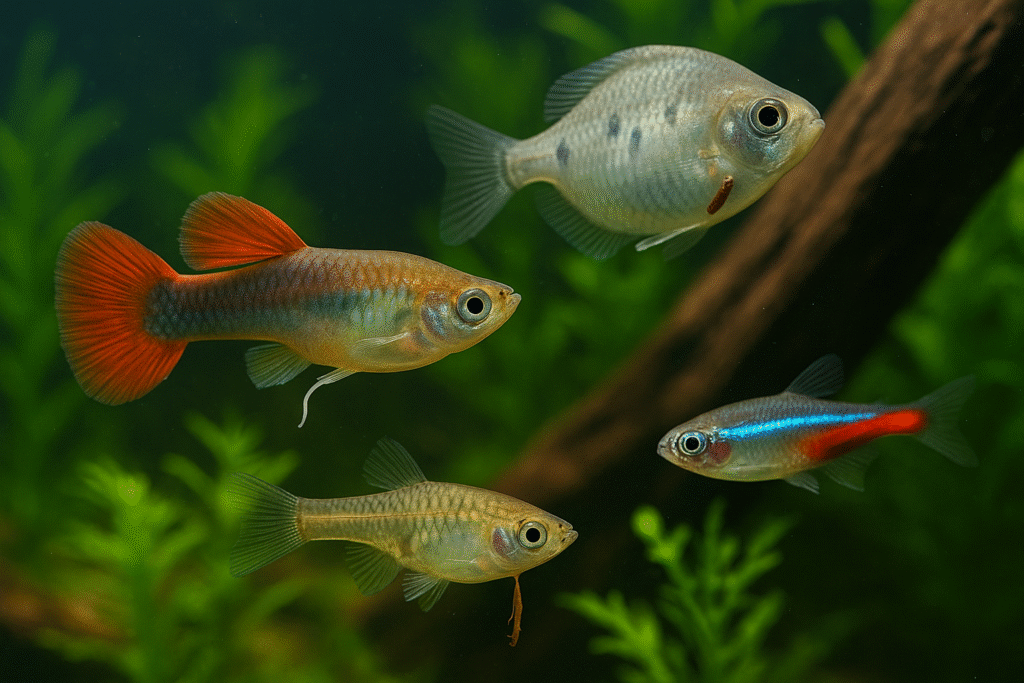

熱帯魚の飼育では、美しい水槽環境を維持していても寄生虫が発生するリスクは避けられません。

寄生虫は魚の体表やエラ、体内に取り付き、吸血や栄養を奪うことで体力を消耗させます。

初期の段階では見た目の変化が少なく気づきにくいものの、放置すると食欲不振や体調悪化、さらには死亡につながることもあります。

また、寄生虫の一部は水槽内で繁殖し、他の個体へと次々に広がっていくため、早期発見と対策が非常に重要です。

イカリムシ・ウオジラミ

モツゴとキンブナについてたイカリムシ pic.twitter.com/jK41TsJSKW

— ナマモノズキ/neo (@Namamono__lll) July 8, 2024

熱帯魚につく寄生虫の代表格といえるでしょう。

ウオジラミは直径5ミリほどの丸い生き物で、半透明の体をもっています。

イカリムシは5ミリ~1センチほどの大きさで、糸状になって魚にくっついています。

どちらも肉眼で確認することができるでしょう。

イカリムシやウオジラミは吸血性の寄生虫で、魚の体表に取り付き、血を吸います。

これが直接魚の死因になることはありませんが、寄生されている数が多いと血を失いすぎてしまいます。

また、寄生されているのが魚にもわかっているようで、その部分を岩や流木にこすりつけ、傷を作ってしまうことがあります。

もし見つけたら、ピンセットでつまんで取り除きましょう。

目に見えるものを取り除いても卵が残っている場合が多いので、定期的にチェックすることになります。

持ち込まないことが最大の予防なので、新しく魚を買うときは入念に体表を確認しましょう。

カマラヌス(吸血線虫)

イベルメクチンで絡んできた人がいたのでイベルメクチン関連で未発表の研究結果でも少し・・。

— 京都淡水フグ研究所 (@Fwpuffers) December 18, 2024

カマラヌス(線虫)という感染されると死亡率が高い寄生虫がいます。フグにも感染します。これに有効な薬がドイツのネマトールなのですが個人輸入でもしない限り入手は困難。… pic.twitter.com/4AqRYwzuHx

日本ではまだ知名度が高くありませんが、海外では有名な寄生虫です。

非常に厄介な寄生虫で、魚の体内に完全に入り込み、内臓を食い荒らします。

魚が瀕死状態になって初めて、腹部から顔を出し、寄生されたことがわかるのです。

寄生されれば確実に死に至る恐ろしい寄生虫で、どの魚にも寄生しますが、卵胎生の魚が特に寄生されやすいようです。

床材に卵をばらまくため、一匹でも寄生された魚がいたら、水槽内のすべての魚に寄生していると考えましょう。

少なくとも日本で市販されている魚病薬では有効な治療法がなく、為す術がありません。

購入した魚のチェックでも見つけられないので、飼育者にはどうすることもできないのが実情です。

海外製の魚病薬で有効だと言われているものがいくつかあるようなので、個人輸入ができるのなら使ってみてもいいでしょう。

ミズミミズ

なんだこりゃ⁉️

— NORI-耳鳴り治療中👂 (@nori_bike_T2) August 26, 2025

調べたらミズミミズだと

害はないようです🪱#ミズミミズ pic.twitter.com/HiBLfAINWV

ミズミミズは水生のミミズで、餌として売られているイトミミズに近い生き物です。

体は白色で、全長は1センチ程度になります。

特に魚に寄生することもなく、ほかの病気を誘発することもないため、これといって害はありません。

なぜここで紹介したかといえば、見た目が非常に不愉快なのです。

ミズミミズは一気に大量発生し、水槽内のガラス面などところかまわず這いまわります。

せっかく水槽を見たいのに、水槽内のどこを見てもミズミミズが目に入ることになるのです。

どうもあまりおいしくないのか、魚もミズミミズを食べようとはしません。

水質が悪化した際に発生するので、日ごろからこまめに水替えを行い、水質をきれいに保っておく必要があります。

一度発生したら駆除は難しく、思い切ってリセットするしかないでしょう。

熱帯魚の寄生虫・害虫の駆除と再発防止策

寄生虫や害虫を一度でも見つけてしまうと、飼育者にとっては強いストレスになります。

ここでは、水槽で寄生虫や害虫を確認したときに有効な駆除法と、二度と発生させないための再発防止策を詳しく解説します。

駆除の基本は「手作業」と「薬浴」

イカリムシやウオジラミのように目に見える寄生虫は、ピンセットで直接除去するのが最も確実です。

そのうえで、魚を隔離して魚病薬(トロピカルNやリフィッシュなど)で薬浴すると再発を防ぎやすくなります。

水槽全体に薬を入れるよりも、まずは隔離治療を基本とすると安全です。

水槽リセットや底砂掃除の重要性

カマラヌスやミズミミズのように底床で繁殖するタイプは、水槽全体をリセットするか、最低でも底砂を徹底的に掃除する必要があります。

残った卵や幼体がいるとすぐに再発してしまうためです。

新しい底砂に入れ替える際は、必ず水合わせを慎重に行いましょう。

持ち込みを防ぐための検疫と予防

寄生虫は新しく導入する魚や水草に付着して持ち込まれるケースが大半です。

ショップから購入した魚は、いきなりメイン水槽に入れず、1〜2週間は小型の隔離水槽で様子を見る「検疫期間」を設けましょう。

餌の食べ方や体表の異変を観察することで、寄生虫や病気を持ち込むリスクを大幅に下げられます。

熱帯魚に寄生虫が!イカリムシ・線虫・ミミズの被害にあったときの駆除方法は?【まとめ】

寄生虫や害虫は水槽の美観だけでなく魚の命に関わる問題です。

日頃から水質管理と検疫を徹底し、異変を早く察知できるよう観察を欠かさないことが大切です。

ほかの熱帯魚の病気対策記事も参考にしながら、安心できるアクアリウム環境を作っていきましょう。