コリドラスを健康に飼育するうえで欠かせないのが「水質管理」です。

特にpH(ペーハー)は、魚の体調に大きく影響する重要な要素。

急激な変化は「pHショック」を引き起こし、命に関わることもあります。

今回は、コリドラスに適したpHや水質の基本、pHショックの症状と防ぎ方についてわかりやすく解説します。

pHってなに?

pHは水質を測る基準のひとつで、「ピー・エイチ」や「ペーハー」と呼ばれます。

簡単に言えば、水が酸性かアルカリ性かを示すもので、最低が1、最高が14です。

1に近ければ近いほど酸性、14に近ければ近いほどアルカリ性、真ん中の7は中性となります。

小学校の理科の授業でリトマス試験紙を使った記憶のある方も多いのではないでしょうか。

赤いリトマス試験紙を青くするのがアルカリ性、青いリトマス試験紙を赤くするのが酸性、というもので、ここでいうアルカリ性、酸性を数値化したものがpHとなります。

日本の水は基本的に中性ですが、南米や東南アジア、西アフリカなどのジャングルを流れる川ではpH6前後の酸性を示す場合がほとんどです。

これは、枯れた植物が堆積した土から水を酸性にする物質が溶け出すためです。

よく、流木をしばらく水に浸けてあく抜きをしますが、この「あく」が、水を酸性にする成分です。

一方、東アフリカのマラウィ湖、タンガニイカ湖ではpH8前後のアルカリ性を示します。

これは、これらの湖が石灰岩の上にできていて、石灰岩から水をアルカリ性にする物質が溶け出しているためです。

海水も基本的にアルカリ性となります。

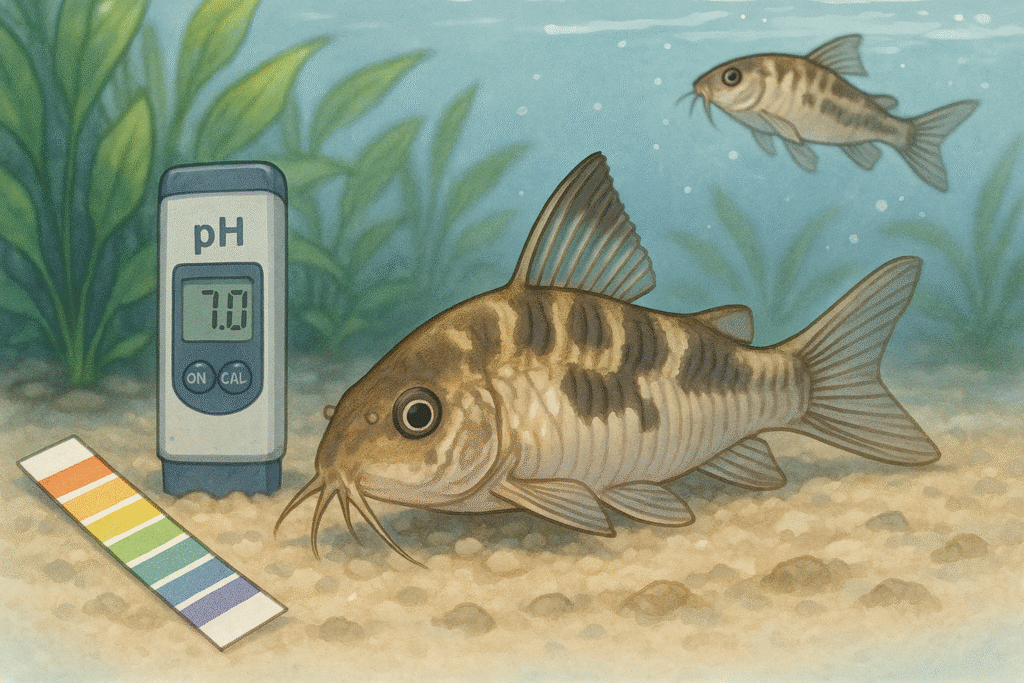

コリドラスに適したpHは?

コリドラスは酸性の水を好む

コリドラスはすべて、南米のアマゾン川とその流域に生息しています。

広大なジャングルをゆっくり流れている川が多いので、コリドラスの生息地の水はほとんどが酸性です。

したがって、コリドラスも基本的に酸性の水を好みます。

日本でブリードされた個体なら中性でも問題ない

ただし、日本でブリードされた個体であればほとんどが中性で問題ありません。

コリドラスの多くは水質の適応力が高く、ゆっくり慣らせばかなり幅広い水質に適応することができます。

そのため、日本でブリードされた個体は日本の水に慣れているので、敢えて酸性にしなくても問題ありません。

酸性にした方が調子が上がることもある

ただし、酸性にしてやった方が調子が上がることは多く、より美しい体色を楽しめることがあります。

コリドラスの場合、アドルフォイのオレンジが強く発色したり、モノトーンのメリハリがはっきりする効果が期待できるでしょう。

また、ワイルド個体の場合はもう少し気を配ってやる必要があります。

pHショックに注意!

pHショックとは?

一方、pHについては注意が必要なことがあります。

それは、pHが急激に変化すると魚がショック症状を起こしてしまう、ということです。

一般的に「pHショック」と呼ばれています。

ショップで購入した個体を自宅の水槽に入れる場合など、別の水槽に導入する際に起こることが多く、pHショックを起こしてしまったら対処法がありません。

pHショックの主な症状

pHショックが起きると、コリドラスはまず動きが鈍くなり、底でじっとしたまま呼吸が早くなります。

エラを大きく動かして苦しそうにしていたり、泳いでもふらつく様子が見られることもあります。

ひどい場合は水面近くで失神したように浮かんでしまい、そのまま回復できずに死んでしまうこともあります。

外見的な変化は少ないため、動きや呼吸の異常が重要なサインとなります。

pHショックを乗り越えることもある

pHショックになったからと言って必ずしも命を落とすわけではなく、乗り越えることもあります。

pHショックは急激な水質変化によって体に大きな負担がかかる状態ですが、変化の度合いが比較的軽かった場合や、魚の体力が十分にあった場合は、数時間~数日かけて回復することがあります。

ただし、以下のような条件が回復のカギになります。

- 変化幅が小さい(例:pH差が0.5以内)

- 変化が比較的緩やか(数時間かけて変わった場合)

- もともと健康な個体である

- ショック後すぐに安定した水質・水温を維持できた

一方で、pH差が1以上あるような急変や、弱っていた個体では致命的になることが多いです。

また、回復できてもエラや内臓にダメージが残って寿命が縮まる可能性もあるため、やはり予防(水合わせの徹底)が最優先です。

pHショックを乗り越えても安心はできない

pHショックを一時的に乗り越えたように見えても、体内のダメージが蓄積していて数日後に急死するケースは実際にあります。

これは、魚の外見からは回復したように見えても、内部的にはエラ・血液循環・浸透圧調整機能などが強く損なわれているためです。

具体的にはこんな経過をたどることがあります。

- 直後:呼吸困難や動きの鈍化が見られるが、時間とともに回復

- 数時間〜1日後:通常の行動に戻り、餌も食べる

- 数日後:突然の体調悪化や死亡(内臓不全や二次感染が原因)

特にコリドラスは底性魚でエラが常に底砂や水の影響を受けやすく、エラ組織が一度損傷すると回復に時間がかかります。

その間に細菌感染や真菌感染(水カビ)を併発してしまい、結果的に命を落とすことがあります。

つまり、見た目が元気でも数日は要観察期間と考え、

- 水換えは控えめにし、水質を安定させる

- 消化の良い餌を少量与え、体力回復を助ける

- 他の魚に突かれないよう、落ち着いた環境を保つ

- 呼吸の速さや泳ぎの様子に異常がないか毎日確認する

こうしたケアを続けることが予後を良くするカギになります。

pHショックを防ぐには?

pHショックを防ぐには、水合わせを丁寧に行うようにしましょう。

私の場合、プラケースにショップの水ごと魚を入れ、少しずつ自宅の水槽の水と入れ替えていく方法で水合わせをしています。

一方、産卵を促すために水替えをして新しい水に触れさせ、刺激を与えるという人もいます。

ちゃんと方法として確立しているわけではないため、経験則に基づいた上級者向けのテクニックといえますが、このときも全水量を替える必要はありません。

あくまでも普通の水替えと同様に、全水量の1/3~1/2を交換する程度にしておきましょう。

まとめ

コリドラスは酸性寄りの水質を好みますが、日本でブリードされた個体なら中性でも元気に飼育できます。

ただし、急激なpH変化は命を奪う「pHショック」を引き起こすため要注意です。

症状や危険信号を理解し、水合わせなどの予防策を徹底すれば、より長く健康な姿を楽しめるでしょう。