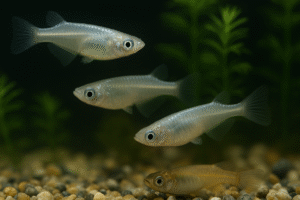

屋外でのメダカ飼育は、スペースを気にせず自然に近い環境を再現できるため、初心者にとって特に取り組みやすい方法です。

本記事では屋外飼育の手順や注意点に加え、トラブル対策まで詳しく解説します。

メダカの屋外飼育のメリットとデメリット

メリット

屋外のメダカの飼い方は、屋内よりも多くのメリットがあります。

・庭やベランダで飼育でき、スペースに困らない

・日光を浴びることでメダカが健康に育ちやすい

・日光を浴びることで水草の働きが活発になる

・自然の生態系が水槽内につくられるため、機材不要で水槽メンテナンスが楽

・外であるため水替えの際のストレスがない

特にメンテナンス面でのメリットが大きいことが初心者の方におすすめするポイントです。

屋外でのメダカの飼い方は、外界と接することで自然に近い環境が水槽内に築かれます。

風によって水流ができると、酸素が水に溶けやすくなり酸欠の心配がなくなるため、エアレーションという機材が不要になります。

空気中のバクテリアが多く水槽内に入り込み、餌の食べ残しや排せつ物などの汚染物質を取り除いてくれるため、ろ過フィルターという機材も不要です。

水が汚染しにくいため、水槽の水替えも月に1回行えばOKです。

こういった手間がかからなくなるのは飼育者にとっても大きな利点ですよね。

デメリット

反対に、屋外でのメダカの飼い方のデメリットは下記です。

・天気や気候の影響を受ける

・外敵に襲われる

屋外で飼育している分、これらは避けられない問題ですが、対策は可能です。

天気や気候に対しては、雨によって水槽の水かさが増したり、強風にあおられたりすることによって、メダカが外に飛び出してしまう可能性があるため、雨風のしのげる場所に水槽を設置しましょう。

夏は日差しが強く気温も高まるため、すだれを使って日陰を作りましょう。

夏の強い日差しは水温を上昇させ、メダカに負担をかけてしまいます。

冬は日当たりのいい場所に水槽を設置し、できるだけ一日の温度変化を小さくしましょう。

鳥や猫、虫などの外敵に対しては、金網に防虫ネットを被せて水槽に蓋をしましょう。

そうすることでメダカの外敵との接触を防ぐことができます。

メダカの屋外飼育の始め方

ここで屋外でのメダカの飼い方の手順について解説します。

早速注意点ですが、冬はメダカの活動が鈍くなるので、飼育は暖かい時期に始めてください。

せっかくお迎えしたメダカが環境になじめないまま死んでしまう可能性があります。

夏も水温が高くなりやすく、飼育したてのメダカにとっては負担が大きいので避けるのをおすすめします。

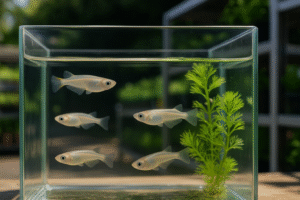

水槽の設置と環境を整える

メダカの屋外飼育に使用する水槽は、鉢やトロ舟、発泡スチロール容器などさまざまなものが利用できます。

種類が多いため、何を選んだらいいか悩まされると思います。

私がおすすめするのはトロ舟タイプの水槽です。

開口が広く水深もあり、水量を多くできるため、それだけ水環境を安定させられます。

丈夫であるため屋外で使用しても劣化が少ないです。

また、大きさに対して値段も安いのも、これからメダカ飼育を始める初心者の方におすすめできるポイントです。

まずは水槽を置く場所を決めましょう。

前述の通り、適度に日が差し込み、雨風をしのげる場所を選びましょう。

底砂敷き

底砂をバケツなどに入れ、米研ぎのように水が濁らなくなるまで水洗いします。

きれいになった底砂を水槽の底から3cmほどの高さで敷きましょう。

ちなみに底砂にも種類がありますが、赤玉土であれば水草の根張りが良く、バクテリアも多く棲みついてくれるのでおすすめです。

水草を植える

水草は水質浄化やメダカの隠れ場所になってくれるので植えることをおすすめします。

底砂を掘って抜けないように植えましょう。

レイアウトも意識してみるとその後の鑑賞が楽しくなりますよ。

水入れ

水槽に水道水を入れます。

カルキについては、数日放置しておけば自然に抜けていくため心配はありません。

1週間放置

ここまでやったら1週間程度、水槽を放置します。

水槽の中にバクテリアが繁殖するのを待ちましょう。

バクテリアがいない水槽にメダカを入れてしまうと、水槽内の汚染物質が分解されずに最悪メダカが死んでしまうことになります。

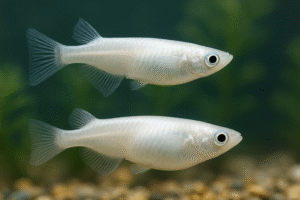

メダカ投入

注意点ですが、ここで直接メダカを水槽に投入せず、水合わせをしましょう。

購入時の袋に入った状態のままのメダカを30分ほど水槽に浮かべ、袋内の水温と水槽内の水温を馴染ませます。

その後、袋の内の水を1/3ほど捨て、水槽内の水を捨てた分袋に入れて水槽に浮かべ、袋内の水質と水槽内の水質を馴染ませます。

これを2~3回繰り返して、メダカを水槽内に投入します。

飼育方法

餌やり

餌やりの頻度は、1日1~2回が目安です。

メダカは消化に3時間ほどかかるので、それより早い間隔では与えないようにし、時間帯もメダカが起きてすぐや寝る前を避けましょう。

エサの量にも注意が必要で、少なすぎると衰弱しますし、多すぎると消化不良をおこしたり、食べ残しによって水質が悪化したりします。

目安は3~5分ですべてのメダカが食べきれる量を与えましょう。

水換え

前述の通り、屋外飼育での水替えは月1回程度で十分です。

水替えに使用する水は、あらかじめカルキを抜いた水を使用してください。

1回の水替えでは水槽の総水量の1/3のみ水替えしましょう。

多くの水を変えてしまうと、水温・水質の急変をもたらします。

メダカは環境の変化には強いですが、急変には弱い魚ですので新しい水に馴染ませるようにしましょう。

また、屋外だと特に夏場は蒸発によって水が減ってしまうので、水が減っていたら都度足すようにしましょう。

メダカの屋外飼育|冬はどうする?

冬になり水温が低くなると、メダカは水槽の底で動かなくなり冬眠しますので、基本放置になります。

日中水温が上がってメダカが動き出しても餌を与えないようにしてください。

冬のメダカは活動が鈍り、餌を与えても消化不良を起こしてしまいます。

凍結の心配もありますが、水面表面のみの凍結であればメダカは水槽の底で冬眠できます。

全て凍結するとメダカも死んでしまうので、屋内に避難させましょう。

メダカ水槽の水草は屋外の冬でどうなる?

水草は凍る?

屋外の容器では表面の水が凍ることがあります。その際、水面に近い柔らかい水草(アナカリスやカボンバなど)は氷に巻き込まれて一部が傷むことがあります。

ただし水全体が凍らない限り、根や茎の一部が生き残ることが多いです。

水草は枯れる?

冬場は水温が下がり日照も弱くなるため、多くの水草は成長を止めて休眠状態になります。

種類によっては葉が溶けたり枯れたように見えることもありますが、根や株が生き残っていれば春になると再び芽吹きます。

- アナカリス・マツモなど沈水性の水草 :

冬に弱く、一時的に溶けることもあるが春に再生する場合あり。 - ホテイアオイなど浮草系:

寒さに非常に弱く、ほぼ枯死する。冬越しはほぼ不可能。 - ミクロソリウムやアヌビアスなど丈夫な種類:

成長は止まるが枯れにくい。

メダカの屋外飼育のおすすめ

屋外飼育で冬を迎えると、多くの水草は寒さで枯れたり溶けたりしますが、中には比較的強く、冬でも維持しやすい種類があります。

- アナカリス(オオカナダモ)

最もポピュラーなメダカ用水草のひとつ。

寒さには強いですが、厳冬期は一部の茎葉が溶けてしまうこともあります。

ただし根や茎の一部が生き残れば春に自然と再生します。価格も安く手に入るため、冬越し向きの定番です。 - カボンバ

アナカリスに似ていますが、葉が細かく繊細で、やや寒さに弱い一方で、根が残れば春に芽吹きます。

冬は成長が完全に止まるため、腐敗した部分は取り除き、残った茎を大切にすれば越冬可能です。 - マツモ

根を張らずに浮遊するタイプの水草。冬場に表面が枯れ込むことがありますが、芯の部分が残れば翌春に再生します。

環境に慣れれば意外と丈夫で、メダカの隠れ家としても役立ちます。 - アヌビアス・ナナ(沈水性の観葉系)

観賞用として知られるアヌビアスは寒さに強く、冬でも葉を保ちやすい種類です。

成長は止まりますが、枯れにくいので屋外容器に沈めておくと安定して越冬可能です。

メダカの屋外飼育|夏はどうする?

夏は日差しが強く気温も高いため、屋外飼育では水温上昇によるリスクが大きくなります。

メダカは比較的丈夫な魚ですが、水温が30℃を超えると体力を消耗しやすく、酸欠や病気につながることもあるため注意が必要です。

直射日光を避けて日陰を作る

真夏の直射日光は水温を急激に上げる原因になります。

すだれやよしずを水槽の上にかけて日陰をつくると、気温の上昇をやわらげられます。

午前中は日光を取り入れつつ、午後の強い日差しを遮るのが理想です。

水量を多めに確保する

小さな容器ほど水温が変化しやすいため、できるだけ容量の大きい容器を選びましょう。

特にトロ舟や発泡スチロール容器は断熱性も高く、水温の安定に効果的です。

水量が多いほど酸素量も確保できるので、夏の酸欠防止につながります。

酸素不足を防ぐ工夫

高水温では水中の酸素が減少し、メダカが水面で口をパクパクさせる「鼻上げ行動」を見せることがあります。

これが見られたら要注意。

浮草を入れて日陰を増やす、水面を広く保つ、適度に水流をつくるといった工夫で酸欠を防ぎましょう。

屋外飼育で起こりやすいトラブルと対策

ボウフラの発生を防ぐ

屋外飼育でよくある悩みのひとつが、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生です。

水面が静かだと産卵されやすく、放置すると大量の蚊が発生する原因になります。

対策としては、メダカ自体がボウフラを食べるため、適切な数を飼育していれば自然に抑制されます。

ただし数が少ない場合や稚魚の時期は食べきれないこともあるので、水面に浮き草を増やして産卵を防いだり、時折水面をかき混ぜてあげると効果的です。

雨による水質変化と濁り

大雨の後に水槽の水が急に濁ったり、pHが変化することがあります。

雨水は酸性寄りで不純物も多いため、急激な変化がメダカにストレスを与えます。

これを防ぐには、すだれや簡易屋根を設置して雨水の流入を減らすことが大切です。

もし雨で水が増えすぎた場合は、少しずつ水を汲み出して水位を調整しましょう。

夏場の酸欠と高水温

真夏は気温上昇で水温が30℃を超えやすく、水中の酸素量も低下します。

特に朝方は酸素不足になりやすいため、メダカが水面で口をパクパクさせていたら要注意です。

対策としては、すだれで直射日光を避けつつ、水量を多めに確保することが有効です。

発泡スチロール容器やトロ舟は断熱性が高く、温度上昇を和らげてくれるのでおすすめです。

メダカの屋外飼育のよくある質問

メダカの飼い方(屋外)初心者向き【まとめ】

屋外飼育は自然の力を活かしてメダカを元気に育てられる一方で、雨や高温といった環境リスクも伴います。

今回紹介した対策を実践すれば、初心者でも安心して屋外飼育を楽しめます。