メダカは可愛らしい反面、寿命が短い魚です。

「そろそろ寿命かも?」というサインを見逃さないことで、最後まで穏やかに過ごさせてあげることができます。]

本記事では寿命のサインに加え、寿命を少しでも延ばす飼育のコツも紹介します。

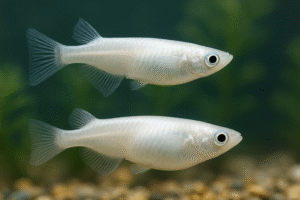

メダカの平均寿命は?

まずは、メダカがどのくらい生きる魚なのかみていきましょう。

平均的なメダカの寿命は約2年です。

ただ、一匹のメダカを孵化から死ぬまで細かくモニタリングしたデータはないので、あまり細かなことはわかっていません。

飼育者によっては、最長で3年ほど生きたという話も聞きます。

注意していただきたいのは、平均寿命が約2年だからといって、自宅で2年生きるとは限らないという点です。

ショップで販売されているメダカは生後3か月~1年程度の個体ですので、その分、自宅に導入してからの寿命は短くなります。

繁殖用にペア売りされている場合など、1年も生きないと思っていいでしょう。

もちろん、不適切な環境で飼育したり、病気になったりすれば、寿命を迎える前に死んでしまうこともあります。

メダカが寿命を迎えるサインは?

メダカは「そろそろ寿命かな?」というサインが読み取りにくい魚です。

小型魚なので細部までの観察が難しく、寿命で衰弱してから死ぬまでの期間が短いためです。

それでも、注意深く観察しているといくつかのポイントがわかります。

水底でじっとしている

元気なメダカは、水面付近を絶えず泳ぎ回っているものです。

そうやって、水面に落ちてきた虫などをすぐに食べられるようにするためです。

ところが、水面で泳ぎ回っているはずのメダカが水底でじっとしていることがあります。

たまたま、何かに驚いてしばらく水底に身を潜めていることはありますが、それがずっと続くようであれば老衰を疑いましょう。

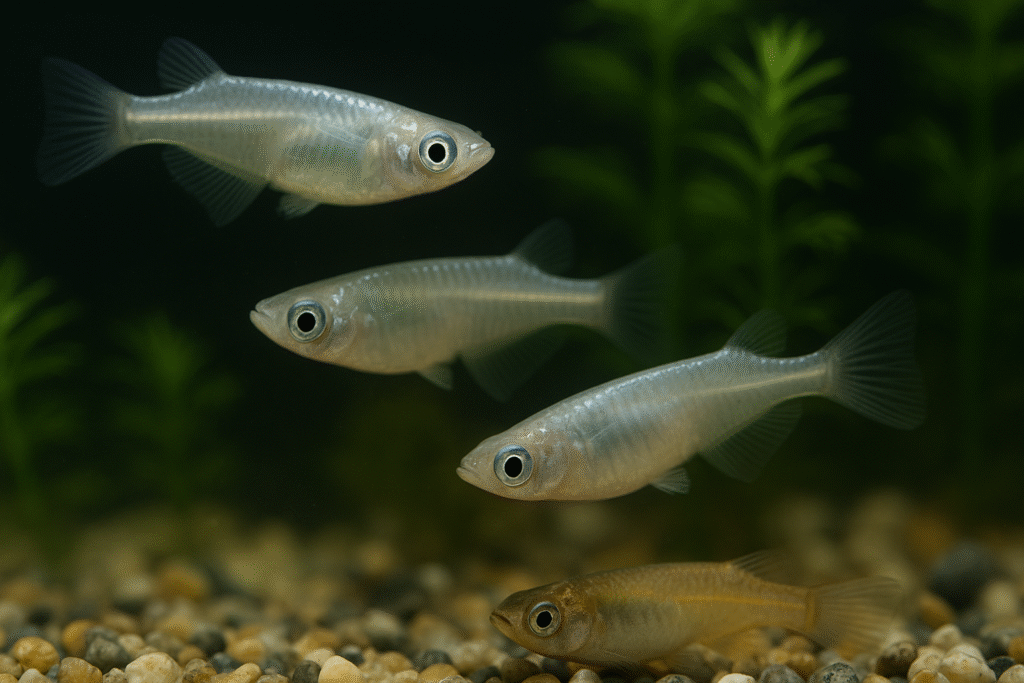

体にツヤがない

これは、水槽で飼育していないとわからない特徴かもしれません。

若いメダカであれば、体全体がふっくらとしていて、筋肉で張っている雰囲気がわかると思います。

年老いてくると、この張りやツヤが失われてしまうのです。

しょんぼりした雰囲気、ともいわれます。この状態が進むと、痩せてしまったように細くなります。

尾びれや尻びれを広げない

感染症にかかっている場合も、ひれを広げなくなる症状がみられることはあります。

この場合、ひれを体にぴったりとつけて閉じてしまい、ひれを広げて泳ごうとしなくなります。

老衰でひれを広げなくなっていく場合、完全に閉じてしまうというよりも、広げきれなくなるという感じです。

この特徴は、ひれの中でもわりと大きめの尾びれや尻びれに顕著に表れます。

ふらふらとした泳ぎかた

メダカの泳ぎかた自体は、体全体を使ったひらひらとした泳ぎかたではあるのですが、元気なメダカの動きは直線的で反応が早く、なんとなくキレがあります。

年老いた個体ではこのキレが失われ、反応が鈍くなり、全体的にふらふらとした泳ぎかたになってしまいます。

メダカの寿命を延ばすためにできること

寿命そのものを大きく変えることは難しいですが、飼育環境や日常の管理によって、健康的に長生きさせることは可能です。

ここでは、飼育者が意識したいポイントを5つ紹介します。

屋外飼育より室内飼育の方が長生きの可能性が高い

メダカは本来、屋外のビオトープなどでも飼育できる丈夫な魚ですが、外気温に左右されるため、夏の高水温や冬の低水温によって体力を消耗しやすくなります。

これが寿命を縮める一因となることもあります。

室内飼育では、急激な温度変化を避けやすく、水質も安定しやすいため、長生きする傾向が見られます。

必ずしも屋外が悪いというわけではありませんが、寿命を優先したい場合には室内飼育の方が安心です。

肉食魚や相性の悪い魚との混泳を避ける

メダカは温和な性格ですが、小型のため肉食魚や気性の荒い魚と一緒にすると、ストレスを受けたり捕食されてしまいます。

ストレスは病気や寿命の短縮につながりやすい大きな要因です。

混泳させる場合は、同じくらいの大きさで穏やかな性格の魚を選ぶことが重要です。

安全な環境で過ごせることが、長生きの大きな条件となります。

水質を安定させる

メダカは水質変化に敏感です。

寿命を延ばすには、急な水換えでショックを与えないことが大切です。

カルキを抜いた水を使い、部分換水を定期的に行うことで安定した環境を維持できます。

また、濾過器や水草を活用すると、水質の悪化を防ぎやすくなります。

適切な餌と給餌量

寿命を左右するのは食事も大きな要素です。

人工飼料だけでなく、ブラインシュリンプやミジンコなどの生餌を取り入れると栄養バランスが整い、体力がつきます。

ただし食べ残しは水を汚しやすいため、数分で食べきれる量を目安にしましょう。

四季に合わせた飼育管理

特に屋外飼育では、夏の高水温や冬の低水温が寿命に影響します。

夏は直射日光を避け、冬は容器を凍結させない工夫が必要です。

室内飼育でも急激な温度変化を防ぎ、メダカの体力を消耗させないように配慮しましょう。

このように、日々の小さな工夫でメダカの寿命を少しでも延ばすことができ、寿命サインが現れる時期を遅らせることにつながります。

寿命の近いメダカの個体を見つけたら

上記の特徴にあてはまるような、寿命の近い個体を見つけた場合、できることは残念ながらありません。

普段通りに飼育しましょう。

ただ、ストレスに対する抵抗力は弱くなっているので、ちょっとしたことですぐ病気になり、あっという間に衰弱してしまいます。

病気にならないよう、水質管理に気を配りましょう。また、死んでしまった個体はすぐに取り出すようにします。

あくまで天寿を迎えて死亡した場合でも、体内に病原菌をもっていて発症しなかっただけ、ということが十分に考えられるためです。

メダカの寿命のサインは?【まとめ】

メダカは寿命が短いため、日々の観察と環境づくりが大切です。

寿命サインを見極めつつ、少しでも健康に長生きできる工夫を実践しましょう。

他の「病気や寿命対策」の関連記事も参考にして、より安心できる飼育環境を整えてください。