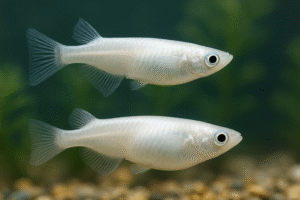

「赤玉土はメダカによくない」と耳にすると不安になりますよね。

しかし、実際には使い方さえ工夫すれば赤玉土はメダカ飼育に大きなメリットをもたらします。

この記事では、なぜ赤玉土が危険とされるのか、正しい使い方や管理方法まで詳しく解説します。

メダカに赤玉土を使う「デメリットの実態」と「安全に使う方法」をまとめています。

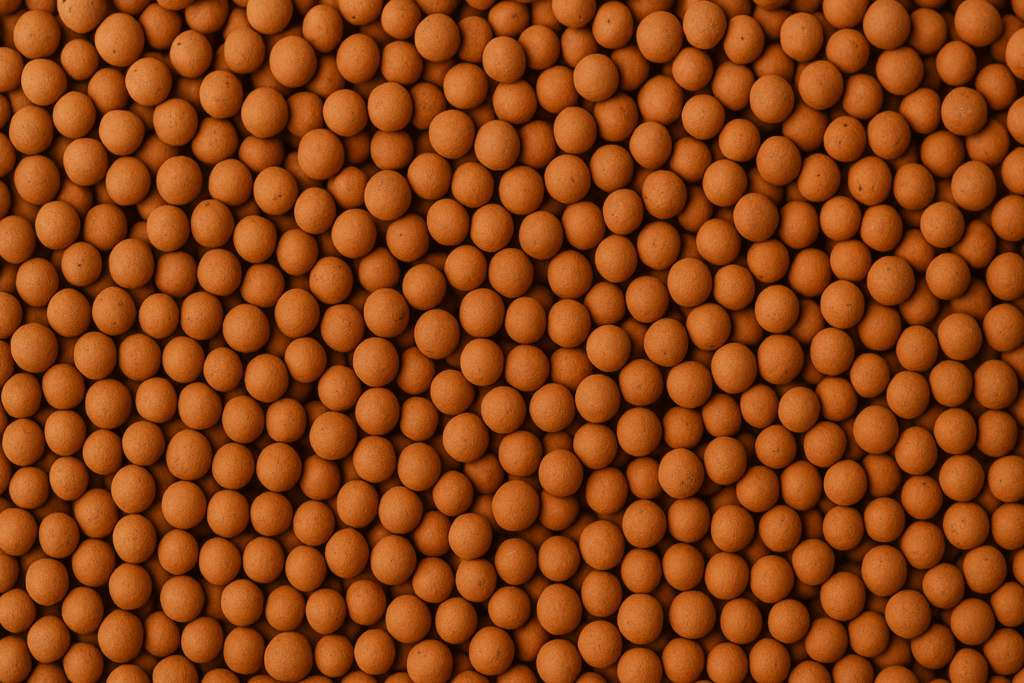

赤玉土とは?

赤玉土とは赤土が粒状になったもので、元々は園芸用の土として使われ、アクアリウム分野でも水槽の底砂として使われています。

表面に細かな穴が開いており、多孔質タイプの底砂です。

粒状となっているため、隙間ができやすく通水性に優れています。

赤玉土自体が弱酸性の土のため、水槽の底砂に使うと水質も弱酸性になります。

メダカに赤玉土はよくない 理由とは?

メダカにとって赤玉土はよくない?と言われるのは、使い方によってはメダカが死んでしまうとされるためです。

メダカがアンモニア中毒で死んでしまう

餌の食べ残しや糞などからは、生体にとって猛毒であるアンモニアが発生します。

アンモニア中毒とは、そのアンモニア濃度が高くなり生体に中毒症状を起こしてしまうことです。

赤玉土は粒状の底砂なため、隙間に餌の食べ残しや糞などが沈殿して溜まりやすく、アンモニアを発生させやすいと言われています。

メダカがpHショックで死んでしまう

ペーハーショックとは、急激な水質の変化により生体に大きな負荷がかかってしまうことです。

ペーハーショックを起こせば生体の死にも繋がってしまいます。

前述の通り、赤玉土は弱酸性の土であるため、水質が弱酸性に傾きます。

そのため、今までアルカリ性や中性の水質だった水槽に赤玉土を投入すると、水質が酸性に傾きペーハーショックを招くことになります。

メダカは弱酸性~弱アルカリ性まで、幅広い水質に対応できる丈夫な魚ですが、急激な水質変化には弱いので、ペーハーショックで死んでしまうこともあります。

このことが、赤玉土がメダカによくないと言われている理由のひとつとなっています。

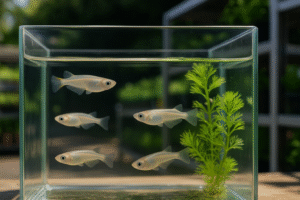

メダカ水槽の赤玉土の使い方

赤玉土がメダカにとってよくない?とされる理由を解説しましたが、正しい使い方をすれば問題なくメダカ水槽の底砂として使うことができます。

水槽の立ち上げでバクテリアを増やす

バクテリアは、アンモニアをはじめとした水中の有害な物質を分解してくれる、メダカたち生体にとってはなくてはならない存在です。

赤玉土は多孔質の底砂であり、バクテリアが赤玉土に棲みつきやすいため、本来は前述のアンモニア中毒は起こしづらい底砂です。

バクテリアは水槽内に繁殖するのに日数がかかり、バクテリアが十分に繁殖されていない水槽にメダカを入れると、アンモニアを分解できずアンモニア中毒を引き起こします。

そのため、水槽の立ち上げの際に赤玉土を敷き、水を入れたら、1週間~2週間はメダカを水槽に入れないようにし、バクテリアが繁殖するのを待ちましょう。

水合わせでメダカを水に慣らす

赤玉土を敷いた水槽の水は弱酸性のため、この水槽に買ってきたメダカを袋から移す場合や、別の水槽からメダカを移す場合、もとの環境の水質と大きく異なるとペーハーショックを引き起こす可能性が高くなります。

それを防ぐために、水槽に移す際にメダカの水合わせをしましょう。

袋からメダカを移す場合は、袋内の水を1/3ほど捨て、同じ量の赤玉土水槽の水を加えて、15分ほど赤玉土水槽の上に浮かべます。

別の水槽から移す場合でも、もとの水槽内の水ごとメダカを袋に入れ、上記と同じ方法を取りましょう。

水槽に袋を浮かべるのは、水温にも馴染ませるためです。

これを3回繰り返し、赤玉土水槽の水質と水温にメダカを慣らし、それから赤玉土水槽に放ちます。

赤玉土を使うメリットとデメリット

メダカが死んでしまうケースを防げれば、赤玉土は水槽の底砂として様々なメリットをもたらしてくれます。

そんな赤玉土の、メダカの水槽に使うメリットとデメリットを紹介します。

赤玉土のメリット

・メダカの発色がよくなる

・バクテリアが繁殖しやすい

・水槽内環境が安定する

・バクテリアがメダカの餌になる

・水草が育ちやすい

赤玉土のデメリット

・隙間に沈殿物が溜まりやすい

・グリーンウォーターでの飼育ができない

・使い方によってはメダカが死んでしまう

赤玉土を使うときの注意点と長期管理のコツ

定期的な底掃除でアンモニアを防ぐ

赤玉土は隙間に餌の残りやフンが入り込みやすいため、放置するとアンモニアが溜まりやすくなります。

水換えのときに軽く底面を掃除したり、プロホースなどで沈殿物を吸い出すことで、アンモニア中毒のリスクを下げられます。

赤玉土は軽い素材なので大きくかき混ぜず、表面を優しく吸い取るように掃除するのがポイントです。

赤玉土の崩れや劣化に注意する

赤玉土は時間が経つと粒が崩れて泥状になることがあります。

こうなると水質が急変したり、目詰まりを起こしやすくなります。

数か月~1年ほど経ったら、粒が崩れていないか確認し、劣化が進んでいたら一部または全量を交換すると安心です。

特に細粒タイプは崩れやすいので、扱いには注意しましょう。

水草との相性を活かす

赤玉土は水草の根が張りやすい特徴があるため、メダカ水槽で水草を元気に育てたい人には大きなメリットになります。

根が栄養や酸素を供給し、底砂環境の悪化も防ぎやすくなります。

ただし、強い光やCO₂添加を必要とする水草には向かず、アナカリスやカボンバなど初心者向けの水草と組み合わせるのが安心です。

メダカに赤玉土はよくない?【まとめ】

赤玉土はメダカにとって「危険」と言われがちですが、それは使い方を誤った場合です。

掃除や水合わせなど基本を守れば、水草もよく育つ理想的な底砂になります。

これから赤玉土を使いたい方は、本記事を参考に安全に活用してください。