金魚といえば、小さな体で水槽を泳ぐ姿を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

ところが実際には、金魚は品種や育て方によっては想像以上に大きく成長する生き物です。

和金やコメット、朱文金といった種類は、30センチ近くまで育つこともあり、世界記録では40センチを超える個体も確認されています。

「金魚ってこんなに大きくなるの?」と驚く人も少なくありません。

そこで本記事では、金魚がどこまで大きくなるのか、その成長スピードや種類ごとのサイズの違い、さらに巨大化させたい場合・逆に大きくしたくない場合の飼育ポイントまで詳しく解説します。

金魚を飼う前にサイズ感を正しく知っておくことで、適切な水槽選びや飼育環境の準備に役立てることができます。

金魚はどこまで大きくなるのか?

金魚の大きさは、品種や飼育環境によって大きく異なります。

一般的にホームセンターやお祭りの金魚すくいで見かける個体は5〜10センチ程度ですが、成長とともに体長20〜30センチに達することも珍しくありません。

特に和金・朱文金・コメットといった長物型の品種は大型化しやすく、水槽の中で存在感を放ちます。

さらに驚くべきことに、世界で確認されている最も大きな金魚は47.4センチで、ギネス記録に登録されています。

もちろんここまで育つのは例外的ですが、飼育下でも30センチを超える金魚は決して珍しくありません。

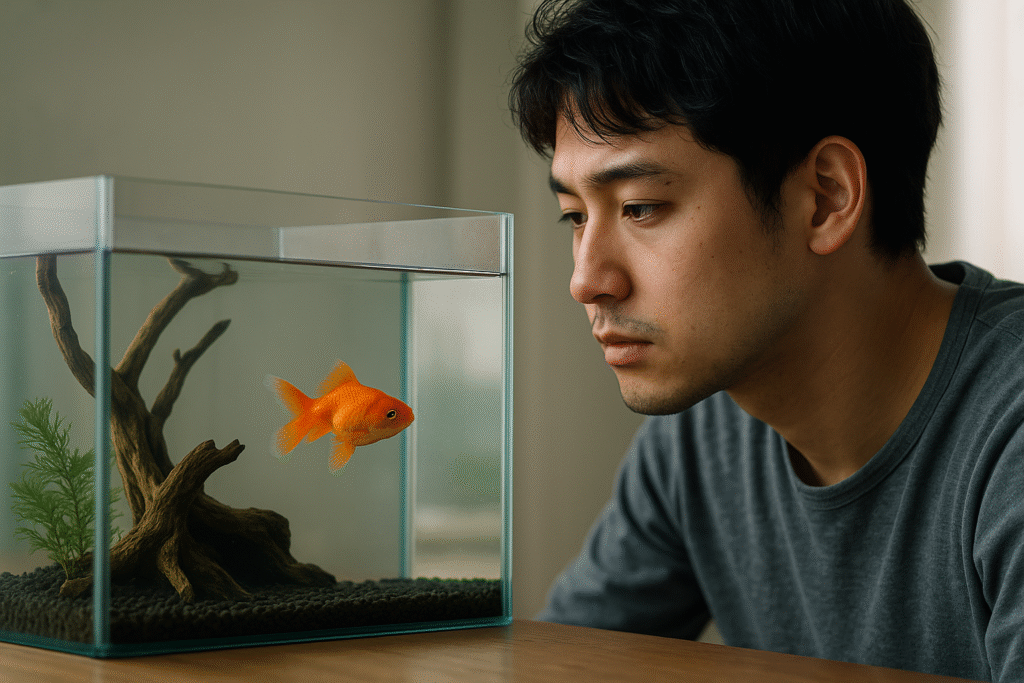

金魚を「小さな観賞魚」と思って飼い始めると、数年後に水槽が手狭になって困ってしまうケースもあります。

そのため、金魚をお迎えする前に「どのくらいまで大きくなるのか」を把握しておくことはとても大切です。

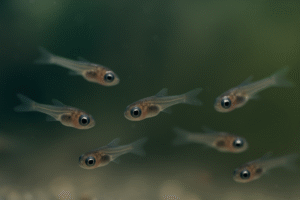

金魚の成長スピード(稚魚〜成魚までの期間)

金魚は生まれてから数か月間は特に成長が早く、稚魚の段階でしっかり餌を食べられる環境が整っていれば、3〜4か月ほどで体長5センチ前後の成魚サイズに到達します。

この時期は体の基礎がつくられるため、餌の質や量、水質管理がとても重要です。

その後、成魚になってからは成長がゆるやかになり、1年で1.5〜2センチ程度大きくなるといわれています。

ただし、これはあくまで平均値であり、飼育環境や遺伝によって差があります。

広い水槽でストレスなく飼われ、栄養バランスの整った餌を与えられている個体はより大きくなりやすいです。

また、金魚は寿命が長く、10年から15年、中には30年以上生きる例も報告されています。

つまり、飼育期間が長ければ長いほど、ゆっくりと成長を続ける可能性があるのです。

成長スピードを理解しておけば、水槽サイズの見直しや給餌方法の調整がしやすくなり、健康的に育てることができます。

大きくなりやすい金魚の種類

金魚は数多くの品種が存在しますが、その中でも特に大きく育ちやすい種類があります。

小さなままでいてほしい人にとっては注意が必要ですが、逆に大きな個体を楽しみたい人にとっては魅力的なポイントでもあります。

ここでは代表的な品種を紹介します。

コメット

コメットはアメリカで改良された金魚で、フナのようなスリムな体型と、大きく長く伸びる尾びれが特徴です。

その優雅な泳ぎから人気が高く、和金よりもさらに成長力が強い品種として知られています。

平均的な大きさは20センチ前後ですが、飼育環境が整っていれば30センチ以上に成長することも珍しくありません。

長い尾びれを含めるとさらに存在感が増し、水槽の中でも圧倒的な主役になります。

朱文金

朱文金は、藍色をベースに赤や黒の模様が入るキャリコ柄が美しい金魚で、吹き流し尾と呼ばれる長い尾びれを持つのが特徴です。

その優雅な姿から観賞用として人気がありますが、実は金魚の中でも大型化しやすい品種のひとつです。

平均的な大きさは15センチ前後ですが、環境次第では30センチを超える個体も存在します。

特に広い水槽や池で飼育した場合は、大型化する可能性が高く、長い尾びれも合わせて非常に迫力のある姿になります。

和金

金魚の原点といわれる品種で、細長い体型をしています。

お祭りの金魚すくいで手に入ることも多いですが、環境が良ければ30センチ近くまで成長します。

丈夫で飼いやすいため、知らないうちにどんどん大きくなったという声もよく聞かれます。

玉サバ

丸い体にサバのような尾を持つユニークな品種で、吹き出し尾が美しいと人気です。

最大30センチ以上に育つといわれ、屋外飼育でも映える金魚です。

ジャンボオランダ

オランダシシガシラと和金を掛け合わせて生まれた大型品種で、その名の通り非常に大きく育ちます。

50センチ近くになる個体も報告されており、迫力満点です。

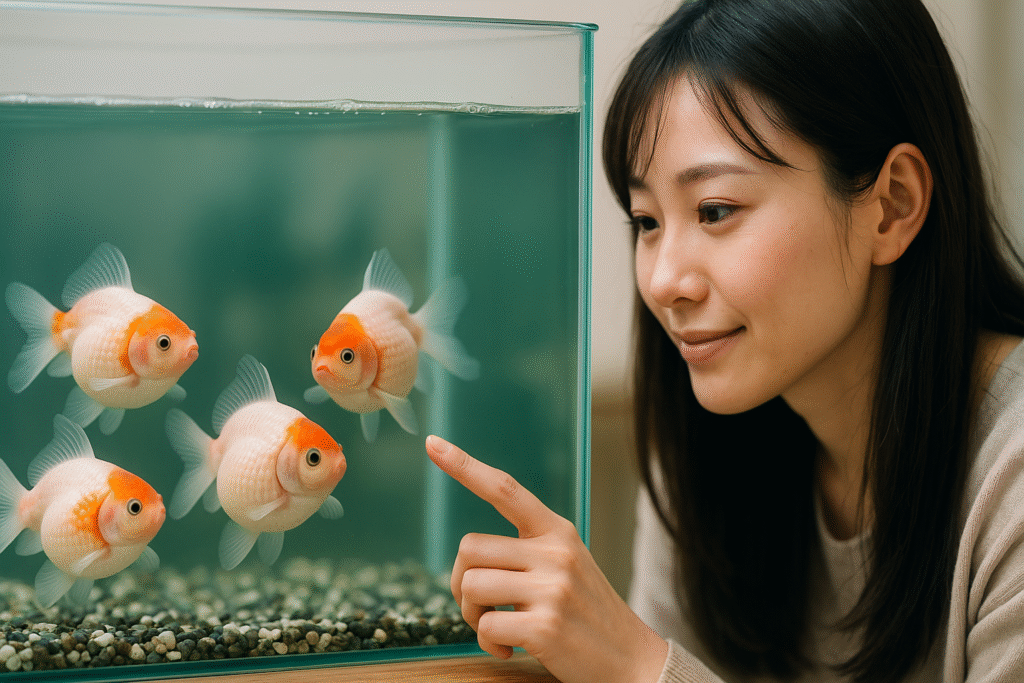

大きくならない金魚の種類

金魚の中には30センチ以上に成長する品種もいますが、反対にそれほど大きくならず、小型のまま飼育しやすい種類も存在します。

水槽のスペースに限りがある方や、手軽に飼いたい方にはこれらの品種が向いています。

琉金(りゅうきん)

丸い体型と三角に広がる尾びれが特徴的です。平均的な大きさは15センチ前後で、和金やコメットほどは大きくなりません。見た目が愛らしく、観賞用として非常に人気があります。

丹頂(たんちょう)

白い体に赤い頭部が映える丹頂も、大きさは15センチ程度が一般的です。体が丸いため急激に大きくなることは少なく、比較的小さな水槽でも飼いやすい品種です。

ピンポンパール

名前の通りピンポン玉のような丸い体が特徴です。大きくなっても10〜15センチ程度で、サイズが抑えやすい品種です。ただし体型の関係で泳ぎが苦手なため、水流や混泳には注意が必要です。

茶金(ちゃきん)

落ち着いた茶色が特徴の茶金も、最大で15センチ前後と比較的小型にとどまります。派手さはありませんが、渋い色合いを楽しみたい方に人気があります。

金魚を巨大化させる方法

「せっかく飼うなら大きく育ててみたい」と思う飼育者も多いでしょう。

金魚は環境次第でサイズが変わるため、飼育方法を工夫すれば30センチ級の迫力ある個体に育てることも可能です。

広い水槽で飼育する

金魚は泳ぐスペースが広いほど成長しやすくなります。

最低でも60センチ以上、できれば90センチ水槽や屋外の池が理想です。

狭い環境では体が大きくなれず、成長が抑えられてしまいます。

餌は少量を回数多く与える

一度に大量の餌を与えると消化不良や水質悪化を招きます。量は抑えつつ1日3〜4回に分けて与えると、消化吸収がスムーズになり成長を促します。与えた後はフンや動きを観察し、異常があればすぐに調整しましょう。

日光やライトで成長を促す

日光浴は金魚の成長と色揚げに効果的です。

屋外飼育が難しい場合は、照明を1日8〜12時間ほど点灯し、自然の明暗リズムに近づけると良いでしょう。

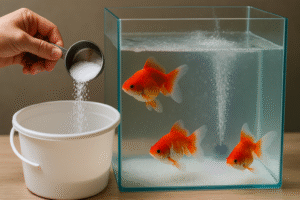

水質を清潔に保つ

大きな体になるほど排泄量も増えるため、水質が悪化しやすくなります。

濾過フィルターを強化し、定期的な水換えを行うことで健康的に成長させることができます。

こうした飼育環境を整えれば、金魚は本来の成長力を発揮し、見応えのある大きな体に育っていきます。

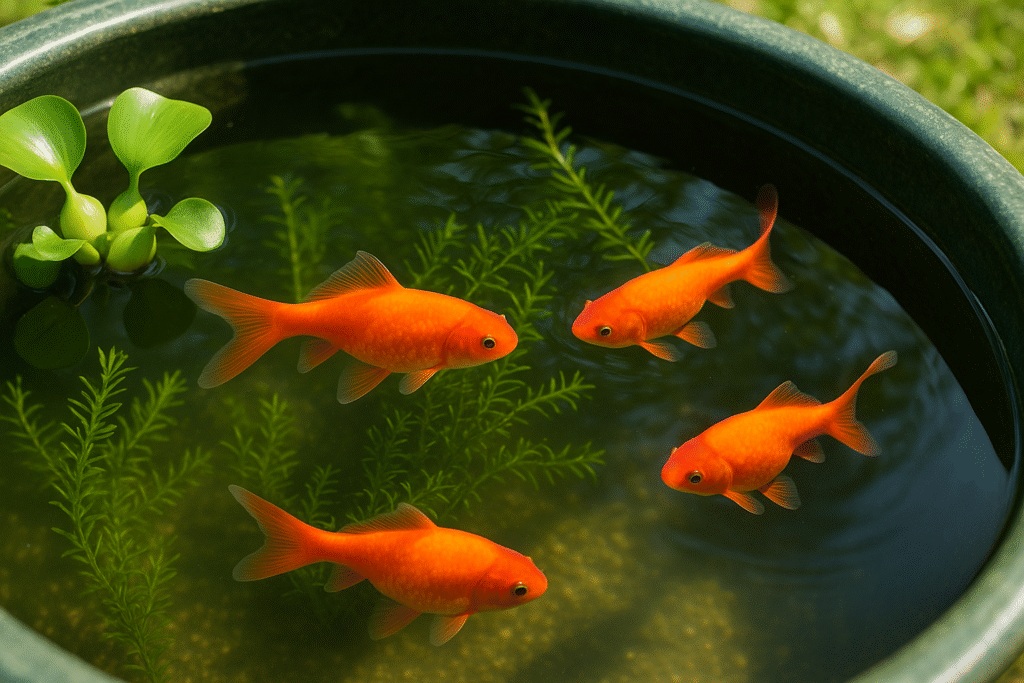

屋外飼育の方が金魚が巨大化しやすい?

金魚は同じ品種であっても、室内より屋外で飼育した方が大きく育つ傾向があります。

これは単なる印象ではなく、環境による違いが大きく関係しています。

水量と泳ぐスペース

屋外飼育では大きな水槽や池を使えることが多く、室内水槽に比べて圧倒的に水量が多くなります。水量が多いほど水質が安定し、金魚がストレスなく泳げるため、成長しやすくなります。

日光と自然のリズム

屋外では自然光をしっかり浴びることができます。日光は体内時計を整え、代謝や食欲を活発にし、結果的に成長を促進します。また紫外線は殺菌効果があるため、病気予防の面でも有利です。

温度変化と食欲

屋外では気温や水温が変化するため、金魚の体もそれに合わせて活動的になります。特に夏場は食欲が増し、餌をよく食べることで成長スピードが速くなることがあります。

飼育者の意識

屋外で飼うと「池でのびのびと大きく育てたい」と考える飼育者も多く、必然的に大きめの水槽や池、十分な餌を用意する傾向があります。このことも巨大化を後押ししています。

金魚を巨大化させない方法

「大きくなりすぎると水槽が手狭になるから困る」「可愛いサイズのまま飼いたい」という飼育者も少なくありません。

金魚は環境次第で成長をある程度コントロールできるため、工夫次第で巨大化を防ぐことができます。

小さめの水槽で飼育する

水槽サイズは金魚の成長に大きく影響します。

あえて小さめの水槽(30センチ程度)で飼うことで、泳ぐスペースが限られ、成長が抑えられる傾向があります。

ただし狭い分、水質が悪化しやすいため、水換え頻度を増やすなど管理を丁寧に行う必要があります。

餌の量と質を調整する

高タンパク質の餌は成長を促すため、巨大化を防ぎたい場合は控えめにします。

低タンパク質の餌を選び、1日の給餌回数は1〜2回にとどめると、肥満や過成長を避けやすくなります。

量も「食べきれる分だけ」が基本です。

日照時間を抑える

長時間の光は成長を後押しします。

巨大化を防ぎたい場合は、日照や照明を1日8時間程度に制限し、体の成長を緩やかに保つと良いでしょう。

水質管理はしっかり行う

「小さくしたいから」といって不衛生な環境にするのは逆効果です。

水質悪化は病気や短命の原因になります。水槽サイズを小さくする場合でも、濾過や水換えを怠らず、清潔な環境を保つことが大前提です。

無理に成長を止めるのではなく、健康を損なわない範囲で調整することが大切です。

巨大化する金魚の維持費について

金魚が大きく育つほど、飼育にかかる維持費も増えていきます。

小さな金魚水槽ではあまり意識しなかった費用も、大型個体を飼育する場合には無視できません。

水槽・機材の費用

30センチ級の金魚を快適に飼うには、最低でも60センチ、できれば90センチ以上の水槽が必要です。

それに合わせて濾過フィルターやエアレーション、ヒーターなどもパワーのある機材を揃える必要があり、初期費用がかさみます。

餌代

体が大きくなると食べる量も増えるため、餌代も比例して高くなります。

1匹でも月に数百円〜千円程度はかかりますし、複数匹を大型化させると数千円規模になることもあります。

特に高品質の色揚げフードを使う場合はさらにコストが上がります。

水換え・水道代

大きな水槽は水量が多いため、水換えのたびに水道代が増えます。

例えば90センチ水槽だと1回で50〜70リットル近くの水を使うこともあり、月に数百円〜千円程度の差が出ることもあります。

消耗品や電気代

フィルターのろ材交換や照明、エアポンプの電気代も維持費に含まれます。

特に夏冬は冷暖房やヒーターで電気代が上がりやすい点も覚えておく必要があります。

まとめ:金魚の大きさを理解して計画的に飼おう

金魚は小さな観賞魚というイメージがありますが、実際には品種や環境によって30センチ以上に成長することもあります。

特に和金・コメット・朱文金・玉サバ・ジャンボオランダといった種類は大型化しやすく、存在感のある姿を見せてくれます。

成長スピードは稚魚の時期が最も早く、その後は年単位で少しずつ大きくなっていきます。

環境次第で巨大化も可能ですが、逆に「小さいまま飼いたい」という場合も工夫次第でサイズを抑えることができます。

ポイントは水槽サイズ、餌の与え方、日照時間、水質管理のバランスです。

大きく育てれば迫力のある姿を楽しめ、小さいままでも可愛らしさを長く味わえます。

どちらを選ぶにしても、飼育者が「どのくらいの大きさまで育てたいのか」を理解し、それに合わせた環境を整えることが大切です。

金魚の成長を正しく知って計画的に飼えば、長く健康で美しい姿を楽しむことができるでしょう。