金魚は丈夫で飼いやすい魚として人気がありますが、体調を崩すとあっという間に弱ってしまうことがあります。

この記事では、金魚が弱っている時に見られる行動や体の変化、弱る原因とその対策を詳しく解説します。

日々の観察で早期発見・早期対応を心がけましょう。

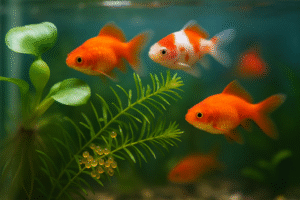

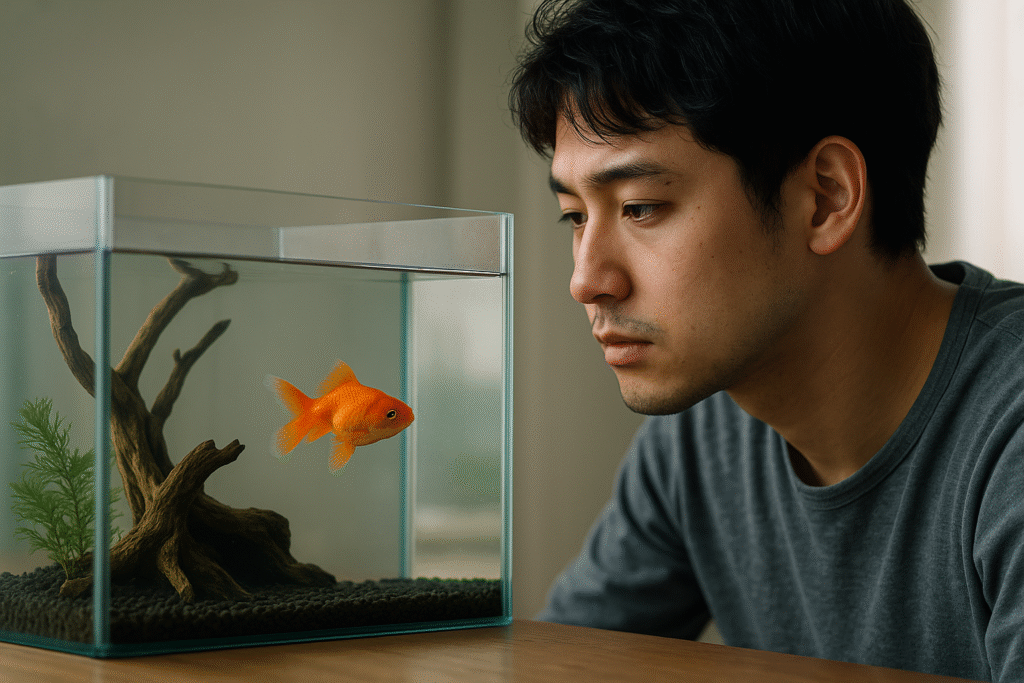

金魚が弱ってる時とそうでない時の見分け方

背びれ、泳ぎ方に注目です。

健康な金魚は背びれがまっすぐ立っていることが特徴、水の底でじっと動かなくても背びれがまっすぐであれば寝ているか休んでいます。

背びれがまっすぐでも、ふらふら泳いでいたり、水流に負けて流されるようでしたら弱っています。

弱っている時は明らかに金魚が力なく動きが鈍くなります。

そして弱っている時は大好きな餌にも反応が鈍くなることが多いです。

日頃金魚をよく見ていればすぐに体調不良に気づけます。

人間の病気も、金魚の病気も早期発見そして早期治療が大事です。

そのためにも日頃から金魚を観察してみましょう。

金魚が弱っている時に見られるサインの具体例

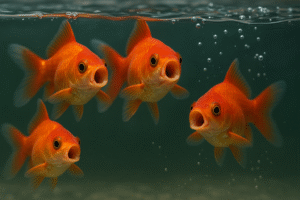

呼吸の異常

弱っている金魚はエラの動きが速くなったり、逆にほとんど動かなくなるなど呼吸の乱れが見られます。

酸欠や水質悪化、病気による体調不良が原因で呼吸に変化が出るため、水面近くで口をパクパクさせている様子が続く時は要注意です。

体表やヒレの変化

健康な金魚は鱗やヒレがきれいに整っていますが、弱っている場合は白い点や充血、ヒレの先端が溶けるように見えるなど異常が現れます。

また、背びれが寝てしまう、体色が急に薄くなるのも体調不良のサインと考えられます。

排泄や浮き方の異常

便秘や転覆病などを起こすと、金魚の排泄物が長くぶら下がったままになったり、体がひっくり返って浮いてしまうことがあります。

正常な金魚は排泄がスムーズで、バランスを崩さずに泳げますが、異常が見られた場合は早めに対応が必要です。

金魚が弱る原因とは?

金魚が弱る原因は様々です。

・水質悪化

・餌の食べ過ぎ

・水が冷たい、熱い

・病気

これはほとんどの観賞魚にも当てはまりますが、金魚も同様です。

これは日頃の対策で防ぐことが可能です。

金魚が弱っている時の対処法

金魚が弱っていると感じたら、まずは落ち着いて観察し、原因を一つひとつ切り分けていくことが大切です。

適切な処置を施すことで、回復する可能性は十分にあります。

ここでは代表的な対処法を紹介します。

水換え

弱っている金魚の多くは、水質悪化が原因で体調を崩しています。

まずは部分的な水換えを行いましょう。

ただし、急激に水質を変えると逆に金魚へ負担となるため、全換水ではなく3分の1程度を目安にします。

新しい水は必ずカルキ抜きをし、温度も水槽内の水と同じくらいに合わせてから使用します。

水換え後はフンや餌の残りをこまめに取り除く習慣をつけることで再発を防げます。

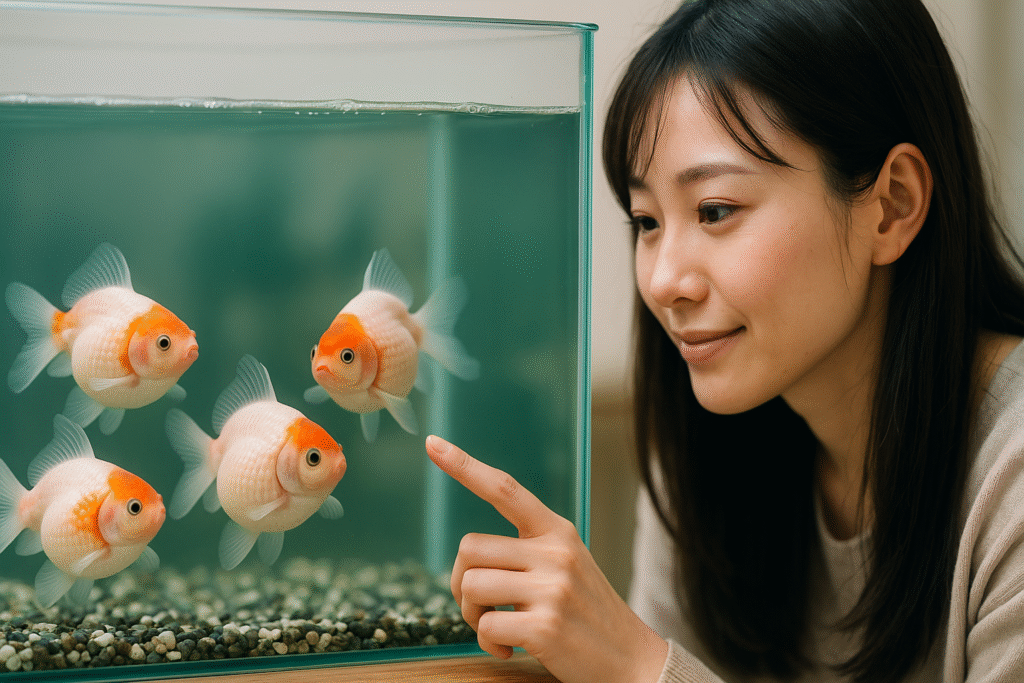

隔離

他の魚と一緒に飼育している場合、弱った金魚を隔離するのも有効です。

弱っている個体はストレスに弱く、他の金魚に突かれたり、餌を食べられなかったりすることでさらに体調を崩してしまいます。

隔離用の小さな水槽やプラケースを用意し、静かな環境で様子を見るようにしましょう。

隔離中は餌を控えめにし、水質管理を徹底するのがポイントです。

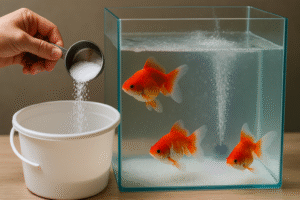

塩浴

食塩を水に溶かし、0.5%程度の濃度に調整して使用します(10Lの水に対して50gの塩)。

塩浴は金魚の浸透圧を整え、体力回復を助ける効果があります。

ただし、長期間行うと逆効果になる場合があるため、数日から1週間を目安に観察しながら行いましょう。

薬浴

明らかに白点病や尾ぐされ病などの症状が見られる場合は、市販の観賞魚用薬を使った薬浴が必要です。

薬浴も隔離水槽で行うのが基本で、濃度や時間は必ず説明書を守りましょう。

金魚の薬浴中はエアレーションを強めにして酸欠を防ぎ、餌は控えて金魚の負担を減らします。

症状に応じて塩浴と併用する場合もありますが、薬によっては塩との併用ができないものもあるので注意が必要です。

金魚を弱らせないための予防策

さきほどは金魚を弱らせてしまう原因を紹介しましたが、次は対策を順に紹介します。

水質の悪化を防ぐ

まずは水質悪化です。

観賞魚を飼育するうえで基本であり、一番大事なことです。

定期的な水替えを忘れないことと、毎日出てくるフン、食べ残しをこまめに取り除きましょう。

毎日水替えをするのは飼育者も大変ですし、金魚にとっても毎日水替えをすることは負担になってしまいます。

水替えではなく、水質悪化の原因になるフンや餌の食べ残しはこまめに取り除きます。

というのもこれらは水質悪化を早めてしまう原因になります。

なるべく水替え頻度を減らす為にもこまめな水槽の手入れをしましょう。

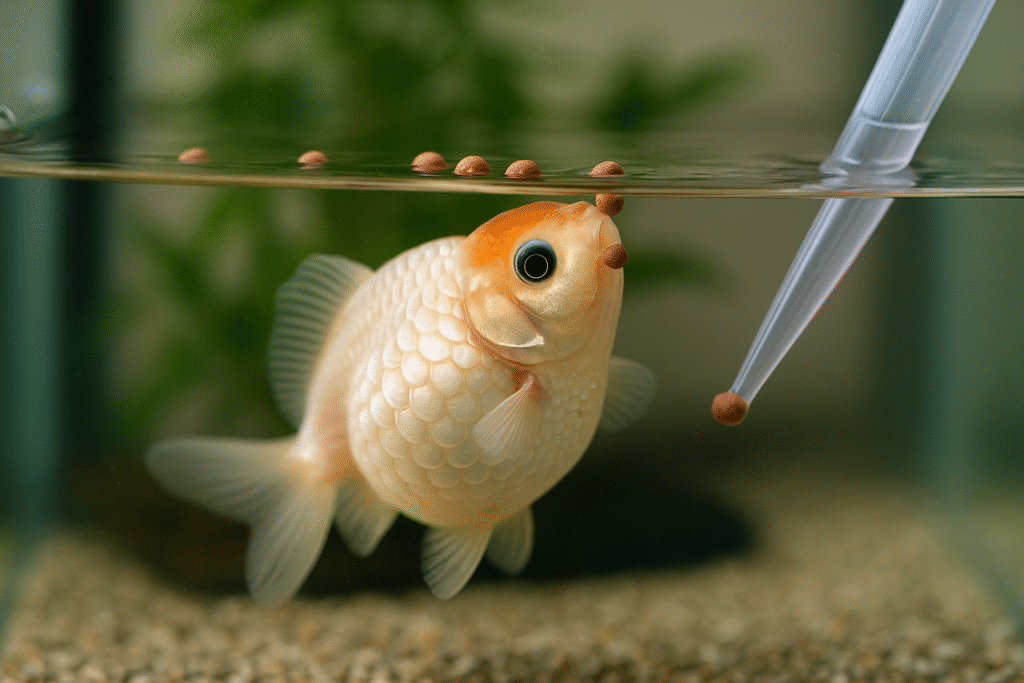

金魚のフンや餌の食べ残しは目に見えるものをスポイトで取る程度で大丈夫です。

餌の食べ過ぎ防止

次は餌の食べすぎを防止しましょう。

金魚はとても食いしん坊で出された物はほとんど食べます。

満腹の調節がしにくいのが金魚。

食べるからと言って与え過ぎてしまうと、金魚が消化不良を起こす、便秘になるなどよくありません。

適量は1分に食べきれる量です。

飼い始めは金魚の様子を見ながら1粒の餌から始めます、そこからもう1粒と増やして金魚の様子を観察しましょう。

そこで消化不良が起こるようでしたら、一度絶食をして1粒から再スタートです。

これで1回の餌の適量が分かると思います。

餌の頻度は1日2回、午前と午後に与えましょう。

水温管理

次に水温管理ですね。

金魚の飼育環境に適した水温は15℃から28℃と言われています。

幅広いですね。

なので基本はヒーター不要と言われている金魚ですが、水槽周りの急激な気温の変化によって水温が変わり、金魚がそれに耐えきれず弱ってしまうことがあります。

そういう時の為に水温計があると良いですね。

冬では無い時期に水温が15℃を下回るようでしたらヒーターを使用。

金魚は寒くなる冬に冬眠をする観賞魚なので、もし冬眠中の場合でしたらそのままそっとしておきましょう。

夏場など28℃を超えてしまうようでしたら、冷房を入れて部屋全体を涼しくしてあげれば水温も下がります。

病気の予防

最後に病気の対策です。

病気の原因は先ほど書いた金魚が弱る原因と同じです。

日頃から水槽のメンテナンス、適量を意識した餌やりなどをしていれば防げる問題だと思います。

まれに購入した金魚に病気があって、そこから感染してしまったということもあります。

購入したばかりの金魚はいきなり混泳させるのではなく、まずは隔離してトリートメントと呼ばれるケアをしてあげてから混泳させてあげましょう。

金魚が弱ってる時の見分け方【まとめ】

金魚が弱っているサインは、呼吸・泳ぎ方・体表の変化など日常の観察で気づけます。

原因を理解して水質管理や餌の工夫を行えば、金魚の寿命を延ばすことが可能です。

大切な家族である金魚と長く過ごせるよう、毎日の小さな異変を見逃さないようにしましょう。