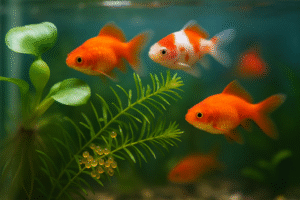

和金を飼っていると、赤が薄くなったり白っぽくなったりと色変わりを経験する飼育者は多いでしょう。

実はこれは病気ではなく、環境や栄養、遺伝による自然な変化です。

本記事では、和金の色変わりの原因と対処法、さらに長期的に楽しむための工夫をわかりやすく解説します。

和金の色変わりの原因は?

和金の色変わりの原因には大きく分けて、環境・遺伝・栄養の3つあります。

環境による原因

環境と言えば、飼育環境の事で日照不足と水槽内の色によるものです。

日照不足、ようするに水槽用のライトを使わず室内で飼育している場合に色が薄くなる事が起こりやすいです。

逆に光に当たりすぎると、人間と同じで日焼けして黒くなる場合もあるようです。

水槽の色に関しては、水槽に砂利を敷いたり水槽の背面に黒などのスクリーンを張ったりした場合(色がある水槽)と、床材を何も敷かないベアタンクという飼育方法で全面ガラス張りのような場合(色がない水槽)の事です。

和金は周囲の環境によって体の色が変わる、いわゆる保護色的な機能を持っている為、極端に変わる事はないですが色変わりの原因になっているようです。

遺伝による原因

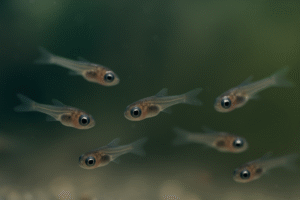

遺伝はどんな生き物にもあるように、親の特徴を引き継いだり先祖の特徴を引き継ぐ隔世遺伝などの事です。

ものすごく簡単に人間で例えると、子供はお父さんかお母さん、もしくはおじいちゃんおばあちゃんの顔や体格に似てくるという事です。

まれにですが、親の色とは違い、和金の元となったフナの黒っぽい色に変化する場合もあります。

栄養による原因

和金だけでなく金魚全般に言える事ですが、体内で赤色の色素を作り出す事ができません。

専門的な話ですが、カロチノイドやアスタキサンチンなどの赤色などの色素を摂取しないと、赤色の成分が抜けて白っぽくなる、薄くなっていきます。

和金の色変わりを長期的に楽しむための工夫

和金の色変わりは病気ではなく自然な現象ですが、飼育環境や与える餌によって変化の仕方に差が出ます。

こでは、色変わりを長期的に楽しむために飼育者ができる工夫を紹介します。

色変わりの観察と記録を習慣化する

和金の体色は急に変わるのではなく、数週間から数か月をかけて少しずつ変化します。

定期的に写真を撮って記録しておくと、微妙な変化に気づきやすくなり、「以前より白が増えた」「赤が濃くなった」といった発見を楽しめます。

記録は体調のチェックにも役立ち、病気との区別をしやすくなるメリットもあります。

季節ごとの変化を意識して飼育する

和金は気温や日照時間の変化によって体色が変化しやすくなります。

夏場は光が強いため黒みが増し、冬は日照不足で赤みが薄れることもあります。

四季の変化を前提に環境を調整することで、自然な色変わりをより美しく楽しむことができます。

たとえば、冬場はライトを補助的に使い、夏場は直射日光を避けて色を安定させると良いでしょう。

色変わりを前提とした水槽づくり

水槽の背景や底砂の色合いも和金の発色に影響します。

黒系の背景を使えば赤が映え、白系の背景だと全体的に色が薄く見える傾向があります。

あえて背景や砂利を定期的に変えてみることで、色変わりの違いを実感するのも一つの楽しみ方です。

水草や流木をレイアウトに取り入れると、和金の体色とのコントラストが強調され、より鮮やかに見えることもあります。

和金の色変わりの対処法は?

色変わりの原因が環境と栄養によるものであれば、対処法は簡単です。

環境であれば水槽内に砂利を敷くなどして水槽内の色を黒っぽくしたり、自然環境と同じように日中はライトを当てる事で対処できるはずです。

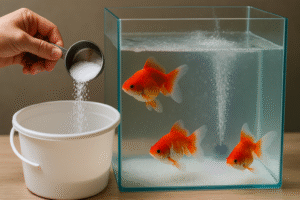

栄養であれば、カロチノイドやアスタキサンチンなどの色素が入った餌を与える事で対処できるでしょう。

遺伝の場合は元々が色変わりする個体だったはずなので、生まれた頃の色を持続させたい場合は工夫が必要になります。

最近の餌には色を鮮やかにする成分が入ったものが多いようですが、好みの色を引き出す餌というのが売ってあります。

必ずしもお好みの色になるとは限りませんが遺伝の場合は有効な対処法ではないでしょうか。

また、人がみかんを食べすぎると黄色くなるというように、餌をオキアミやアカムシなどの赤色の生き餌や乾燥餌にして赤色を出すという対処法も有効かもしれません。

和金の色揚げとは?

既にここまで説明してきたように和金の体色をより鮮やかに見せるために行う工夫を「色揚げ」と呼びます。

色揚げは無理に色を変えるものではなく、餌や環境を整えることで本来の美しい発色を引き出す飼育方法です。

和金は体内で赤色の色素を作ることができないため、栄養や光の当て方によって大きく見た目が変わります。

色揚げ効果のある餌

市販の色揚げ用の餌には、カロチノイドやアスタキサンチンといった天然色素が豊富に含まれています。

これらを取り入れることで赤やオレンジの発色を保ちやすくなります。

人工飼料だけでなく、オキアミやアカムシといった赤みを持つ生餌や乾燥餌を与えるのも効果的です。

光と環境による色揚げ

日照不足は色が薄くなる原因のひとつです。

水槽用のライトを設置し、昼間は一定時間点灯することで色揚げに効果が期待できます。

また、水槽の背景や底砂の色も影響し、黒系を選ぶと赤が映え、全体が引き締まって見えます。

色揚げの注意点

色揚げ用の餌は栄養価が高いため、与えすぎると消化不良や水質悪化を招く可能性があります。

主食とバランスを取りながら少量を与えるのが基本です。

また、遺伝によって色が薄くなる個体もいるため、必ずしも理想通りの色になるとは限りません。

色揚げは「和金本来の魅力を引き出す補助」と考えるとよいでしょう。

色揚げは「色変わりの対策」としての側面

和金を含む金魚は、環境や栄養が偏ると赤色が薄れたり白っぽくなったりします。

この「赤が抜ける」現象を防ぐために色揚げ餌やライトを利用するのは、いわば「色変わりを抑える・対策する」という考え方です。

つまり、本来持っていた赤色やオレンジ色をできるだけ長く維持するための方法、といえます。

色揚げは「趣味・嗜好」の延長でもある

一方で、必ずしも色変わりが起きていなくても「もっと赤を濃くしたい」「朱色を鮮やかにしたい」といった飼い主の好みで色揚げを行うケースも多いです。

実際、錦鯉や金魚の愛好家は展示会や観賞用として「発色を競う」文化もあり、色揚げは趣味的な楽しみとしても広く使われています。

- 色揚げは 「赤の退色を防ぐ=色変わり対策」 としての役割がある。

- それだけでなく、 「さらに発色を強めたい=趣味的な楽しみ」 という側面もある。

- ただし遺伝的な要因で薄くなる個体もいるため、必ずしも思い通りにはならない。

病気で色変わりってないの?

金魚の病気には、尾腐れ病・白点病・転覆病・風船病・松かさ病など色々あります。

上記の病気でうろこが剥がれたり、寄生虫に感染、内出血により体の色が変化する事もありますが、和金の色変わりとは変化が違うので間違う事はないでしょう。

和金の色変わりは病気ではないので、それによって弱ってくると言う事はないので安心してください。

和金の色変わりについて【まとめ】

和金の色変わりは病気ではなく自然な現象で、飼育環境や栄養、遺伝によって起こります。

必ずしも元の色に戻るわけではありませんが、観察や環境づくり次第でその変化を楽しめます。

和金の魅力の一つとして色変わりを受け入れ和金ライフをより充実させてください。