小赤を屋外で育ててみたいけれど、本当に大丈夫なのか不安に思う方は多いでしょう。

実は小赤は丈夫で、環境を整えれば屋外飼育も可能です。

日光による色艶の向上や自然に近い環境を楽しめる反面、水温の変化には注意が必要で温度や外敵への対策が必要になります。

この記事では屋外飼育の方法と注意点を詳しく解説します。

小赤は屋外飼育可能?

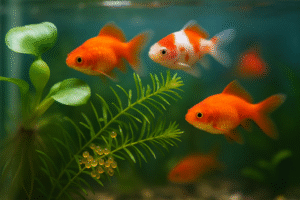

小赤は赤一色の和金タイプとして流通している金魚で、丈夫さが特徴です。

そのため屋外飼育も十分に可能で、むしろ日光を浴びることで体色が濃く鮮やかになり、健康的な成長が期待できます。

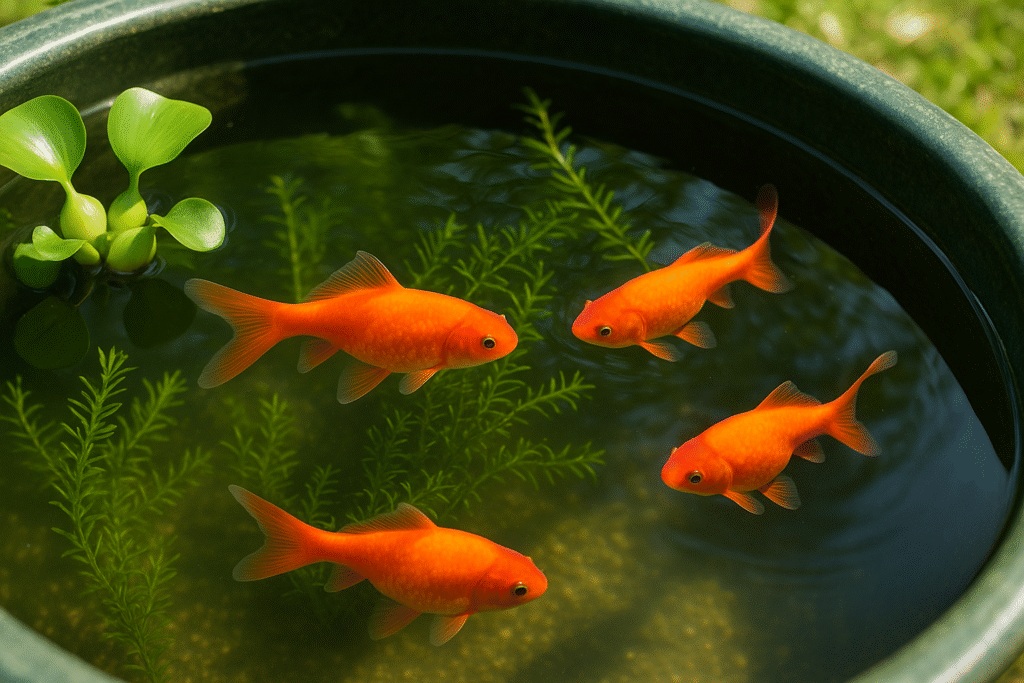

屋外で飼う際は、できるだけ水量を確保できる容器を選ぶことが大切です。

水量が多いほど温度変化や水質の急激な悪化を防げるため、小赤にとって安定した環境になります。

また、夏場は水温が上がりすぎないよう半日陰に設置し、冬場は凍結を避けるために深さのある容器を用意しておくと安心です。

さらに、屋外では鳥や猫などの外敵に狙われることがあるため、ネットやフタを使って守る工夫も必要になります。

こうした基本を押さえれば、小赤は屋外でも元気に泳ぎ、四季の変化とともに自然に近い姿を楽しむことができます。

※小赤は「金魚の幼魚」という意味で使われることもありますが、ここでは金魚の種類として扱っています。

小赤はエアーなし飼育は可能?

小赤はエアー無しの飼育もOK

小赤は比較的丈夫な金魚であり、条件が整えばエアーポンプを使わずに飼育することも可能です。

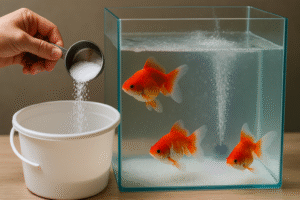

エアーなしで飼う場合に重要なのは、水中の酸素をしっかり確保することです。

最も手軽な方法は、水草を多めに入れて日光に当てること。

水草が光合成を行うことで酸素が供給され、小赤が呼吸しやすい環境が保たれます。

ただし、夜間や天候によっては水草の酸素供給が不足することもあります。

そのため、容器はできるだけ大きめにして水量を確保し、水面を広くとることが大切です。

水面が広いほど自然に空気との接触が増え、酸素が溶け込みやすくなります。

エアーがあればより安定して酸素を供給できるため安心ですが、工夫次第でエアーなし飼育も不可能ではありません。

特に屋外飼育では水草や日光を上手に活用することで、自然に近い環境で小赤を育てることができます。

※ただし、真夏の高水温や密飼い環境では酸欠のリスクが高まるため、エアーを使用できるなら積極的に導入した方が安全です。

屋外でもエアーあり飼育はできる?

屋外飼育=エアーなしと考えられがちですが、実際にはエアーありの飼育も可能です。

庭やベランダに防水コンセントを設置すれば、通常のエアーポンプを使用できますし、ソーラー式エアーポンプを活用する方法もあります。

また、室内から防水延長コードで電源を引くケースも一般的です。

エアーを導入できれば酸素供給は安定し、水質維持もしやすくなります。

環境に合わせて「エアーなしの自然スタイル」か「エアーありの安定スタイル」を選べるのが小赤飼育の魅力です。

小赤を屋外飼育する際に気を付けたい環境づくり

小赤を屋外で元気に育てるためには、水温や酸素量だけでなく、環境全体を意識してあげることが大切です。

水草や容器だけでなく、天候や外敵、場所選びによって飼育の安定度が大きく変わります。

ここでは屋外飼育をする際に注意すべき環境ポイントを解説します。

容器や設置場所の工夫

屋外に置く容器は、大きめで安定した水量を確保できるものを選びましょう。

水量が多ければ温度変化が緩やかになり、小赤へのストレスが減ります。

また、直射日光が強く当たりすぎる場所は水温が急上昇するため、半日陰やすだれなどで遮光するのが安心です。

雨が降り込む場所は水質変化が起こりやすいので、雨避けを意識して設置しましょう。

外敵対策を忘れずに

屋外飼育では、猫や鳥などの外敵に小赤が狙われることがあります。

特にヒヨドリやカラスなどは金魚を見つけると突いてしまうため、ネットやフタを設置するのがおすすめです。

小さな隙間から昆虫が卵を産みつけるケースもあるので、容器の管理を怠らないようにしましょう。

夏場の水質管理

夏の屋外飼育で一番注意しなければならないのは水温の上昇です。

小赤は比較的丈夫な金魚ですが、水温が30度を超えると急激に弱り、酸欠や病気のリスクが高まります。

特に睡蓮鉢や小型容器は水量が少ないため、直射日光であっという間に高温になってしまいます。

対策としては、まず直射日光を避けることが基本です。

すだれや遮光ネットを使い、半日陰の場所に容器を置くと水温の急上昇を防げます。

さらに、打ち水(容器の外側や周辺に水を撒いて容器の水温を下げる)で容器の表面温度を下げたり、冷却ファンを設置して水面に風を送るのも効果的です。

水草を多めに入れることで日差しを和らげ、水中に日陰を作るのも良い工夫です。

また、夏場は水温の高さに加えて酸素不足が起こりやすい季節です。

特に夜間は水草の光合成が止まるため酸素量が減ります。水面を広く確保し、水換えの頻度を増やすことで新鮮な酸素を取り込むようにすると安心です。

冬場

冬の屋外飼育で気を付けたいのは、水温の低下と凍結です。

小赤は水温が10度を下回ると活動が鈍くなり、5度前後になると冬眠状態に入ることがあります。

冬眠そのものは自然な現象で問題ありませんが、容器が完全に凍結してしまうと命に関わります。

表面だけが薄く凍る程度なら下層に水が残っているため、小赤はその中で冬を越すことができます。

しかし浅い容器では水全体が凍りやすいため、ある程度の深さ(最低30cm以上が望ましい)を持つ容器を使うことが重要です。

さらに、冬場はエサの与え方にも注意が必要です。

小赤が冬眠状態に入っているときは消化能力が低下しているため、無理にエサを与えると体調を崩す原因になります。

水温が10度以下では基本的に給餌を控え、様子を見ながら春先に再開するのが安全です。

小赤を屋外飼育できる?【まとめ】

小赤は環境さえ整えれば屋外飼育も可能で、日光によって健康的に育ちます。

ただし水温変化や外敵への対策は欠かせません。

エアーがなくても水草を活用すれば酸素供給ができるため、自然に近いスタイルで飼育できます。

四季の変化を楽しみながら小赤を育てられるのが屋外飼育の魅力です。