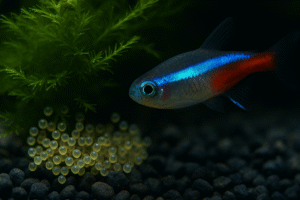

ネオンテトラは小型で美しく丈夫な熱帯魚ですが、水槽に迎えるときに最初の「水合わせ」を怠ると体調を崩すことがあります。

水温や水質の違いをゆっくり慣らしてあげることで、導入直後のショックや病気のリスクを減らすことができます。

この記事では、ネオンテトラの水合わせ方法や時間の目安、頻度について詳しく解説します。

「水温合わせ」とは違う「水合わせ」という考え方

私は30代後半なのですが、私と同世代の方はみんな

「魚を買ってきたら水槽に袋ごと浮かべておく」

と教えられて育ったのではないでしょうか。

これは、袋の中の水温を水槽の水温に合わせることで、魚に与えるダメージを減らすために行うものです。

確かに、水温が魚に与える影響はかなり大きいので、この方法は有効です。

ところが、水温だけでなく水質の変化も、魚に大きな影響を与えることがあります。

ネオンテトラも「pHショック」が起こりえますが、今ではpHだけでなく水質全般が魚に影響する、という考え方が主流です。

そこで、水温と水質の両方を合わせてから魚を水槽に入れるようになりました。

これが、水合わせです。

ネオンテトラの水合わせの方法とは?

水合わせの水はカルキ抜きが必要

まず最初に大切なのは、水槽の水に カルキ抜き(中和剤)を使っておくこと です。

水道水には消毒用の塩素(カルキ)が含まれており、そのまま使うとネオンテトラのエラを傷めてしまいます。

水合わせを始める前に、必ずカルキ抜きで中和して安全な水を準備しておきましょう。

カルキ抜きの方法には2つあります。

カルキ抜き剤の使用

ひとつは、市販のカルキ抜き剤(中和剤)を規定量入れてすぐに使う方法です。

こちらは手早く確実なので、初心者にもおすすめです。

24時間放置

もうひとつは、汲み置きした水道水をバケツなどに入れ、直射日光が当たる場所で丸1日(24時間程度)放置して自然に塩素を飛ばす方法です。

ただし季節や環境によって完全に抜けない場合もあるので、確実性を重視するなら薬剤を使う方が安心です。

水合わせを開始

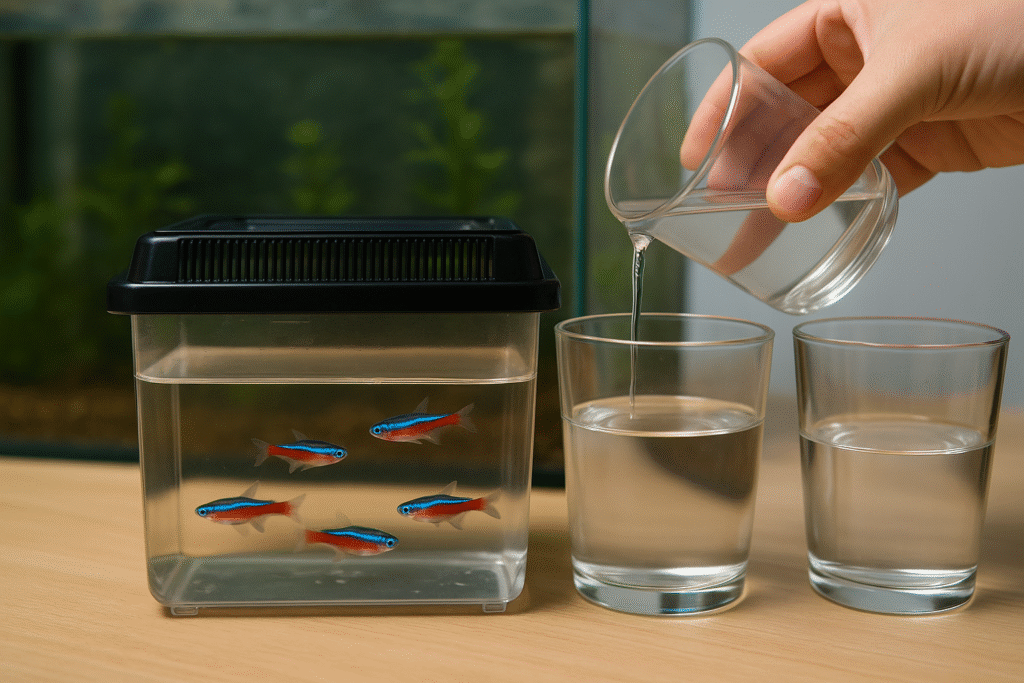

準備が整ったら、100均で売っている小さなサイズの虫かご(プラケース)に、袋の水ごとネオンテトラを移します。

そして、10分に一度、コップでプラケースの水を1/3ほど捨てて、水槽の水を同じくらい補充します。

これを3回繰り返すと、虫かごの水はほぼ水槽の水と入れ替わっているはずです。

ここまでで、所要時間は30分程度です。

水槽にネオンテトラを移す

その後、水槽にネオンテトラを移しますが、このとき虫かごの水は入れません。

網で魚をすくい、魚だけ移動させます。

ショップの水に病原菌が混入していた場合、自分の水槽にその病原菌を入れてしまう恐れがあるためです。

ネオンテトラの水合わせにかける時間や頻度はどのくらい?

ネオンテトラの水合わせは、30分から1時間程度を目安に行えば十分です。

実際には水槽の環境や個体の状態によって多少前後しても問題ありませんが、短すぎると急激な水質変化でストレスを受け、長すぎると逆に袋やプラケースの水が悪化して体調を崩す恐れがあります。

また、水合わせは「毎回必ず」行うのが基本です。

たとえ同じショップで購入したとしても、そのときの水質や温度は微妙に違うことが多いため、慣れている個体であっても油断は禁物です。

特に導入初期は免疫が落ちやすいので、面倒でも水合わせを徹底してあげることで、病気やショックを防ぎやすくなります。

ネオンテトラの水合わせでよくある失敗例

水合わせはシンプルな作業ですが、やり方を誤ると導入直後にネオンテトラが体調を崩してしまうことがあります。

ここでは実際に多い失敗パターンを詳しく見てみましょう。

- 袋ごと浮かべるだけで済ませてしまう

昔ながらの方法で「水温合わせ」しかせずに水槽へ移してしまうケースです。

水温は近づいても、水質(pH・硬度・アンモニア濃度など)の差が大きければショックを起こしてしまいます。

特に小型で体力のないネオンテトラは水質ショックに弱いため、必ず水質も合わせる必要があります。 - 水合わせの時間が短すぎる

「早く入れてあげたい」と焦って10分程度で終わらせてしまうのも危険です。

水質変化に順応する前に水槽に移されると強いストレスを受け、すぐに体色が抜けたり、翌日になって突然死することもあります。

最低でも30分前後はかけるのが安心です。 - 逆に時間をかけすぎてしまう

一方で、慎重になりすぎて数時間もかけてしまうと、今度はプラケースや袋の中の水質が急速に悪化します。

酸素不足やアンモニアの蓄積が進み、かえって魚に負担を与えてしまうため、1時間以内を目安に終えるのが理想です。 - ショップの水ごと水槽に入れてしまう

「水合わせ後だから大丈夫」と考えてショップの水をそのまま流し込むのも大きな失敗です。

ショップの水には病原菌や寄生虫、薬剤が含まれている可能性があり、自分の水槽に持ち込むリスクがあります。

魚だけを網ですくって移し替えることが大切です。 - カルキ抜きを忘れてしまう

水合わせの段階で水槽の水にカルキ(塩素)が残っていると、せっかく丁寧に水質を合わせても魚はエラを傷めてしまいます。

カルキ抜き剤の使用や汲み置きで必ず中和してから作業を始めるようにしましょう。

ネオンテトラが水合わせ中に動かないときの注意点

水合わせをしていると、ネオンテトラが袋やプラケースの中でほとんど動かず、じっとしていることがあります。

初めて見ると「弱っているのでは?」と不安になりますが、必ずしも病気や致死的な状態とは限りません。

ネオンテトラは環境の変化に敏感で、水合わせ中は強いストレスを感じています。

そのため、体色が薄くなったり、群れでじっと動かなくなったりするのはよくある反応です。

多くの場合、水槽に移して数時間から半日ほど経てば徐々に慣れ、本来の鮮やかな発色と活発な動きが戻ってきます。

ただし、次のような様子が見られる場合は注意が必要です。

- 横たわって沈んでいる、あるいは水面付近で傾いて浮いている

- エラの動きが異常に速い、またはほとんど動いていない

- 白点や体表の充血など、目に見える異常がある

このような場合は、水合わせのストレスに加えて病気や水質の急変によるショックを受けている可能性があります。

動かない様子が長く続く場合は、水質(pH・アンモニア・水温)をチェックし、必要なら隔離や塩浴などの対処も検討しましょう。

もっとデリケートな魚の水合わせの方法とは?

ついでに、水質の変化に極めて弱い魚の水合わせにも触れておきたいと思います。

私はモトロという淡水エイを飼育する際にこの方法を使いました。

少し大きめのプラケースに、買ってきた魚を袋の水ごと移します。

このプラケースを、水槽よりも低い位置に置きます。

そして、エアポンプに使うシリコンチューブとテープを用意します。水槽にチューブを入れてテープで固定し、チューブを吸って水槽の水を引き込みます。

もちろん、水を飲みこむ必要はないので、チューブの水が水槽の水面より低いところまできたら吸わなくても大丈夫です。

そのまま、チューブの口をプラケースに向け、テープで固定します。

要するに、サイホンの原理で水がプラケースに流れ込むようにするのです。

これができたら、チューブの途中に洗濯ばさみを挟みます。

挟み具合を調整し、プラケースにポタッポタッポタッくらいのペースで水が落ちるように調整します。

この状態で、2時間ほどかけてプラケース内に水槽の水を足していきます。

ときどき、溢れないように確認しましょう。

2時間後、魚だけを網で取り出して水槽に移動させれば完了です。

ここまでしなければいけない魚はあまり思いつきませんが、参考にしてみてください。

ネオンテトラの水合わせのやり方とは?【まとめ】

ネオンテトラの水合わせは、30分前後を目安に、必ず導入ごとに実施するのが安心です。

少し手間でも、健康に長く飼育するための大切なステップとなります。

導入後の観察も忘れずに行い、落ち着いたら本来の美しい発色が楽しめるはずです。

ぜひ丁寧に水合わせをして、失敗のない立ち上げを目指してください。