ネオンテトラは丈夫で飼いやすい熱帯魚ですが、体調や環境の変化で「尾ぐされ病」にかかることがあります。

放置すると命に関わるため、早期の対応が必要です。

本記事では、尾ぐされ病の原因や自然治癒の可能性、塩浴・薬浴を用いた治療法、さらに発症を防ぐための予防方法まで詳しく解説します。

飼育初心者の方でも安心して対処できる内容になっています。

ネオンテトラの尾ぐされ病とはどんな病気?

まず、尾ぐされ病がどのような病気なのか知っておきましょう。

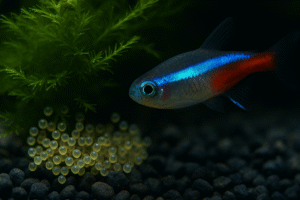

尾ぐされ病は、その名の通り尾ひれが傷んで裂けてしまったり、溶けてしまう病気です。

カラムナリスという細菌に感染することで起こりますが、カラムナリス菌は普通の水ならどこにでもいる細菌、いわゆる常在菌です。

口周りが溶けて傷んでしまう口ぐされ病や、尾ひれではなく胸ひれや腹ひれが裂けたり溶けたりする場合もありますが、これらもすべてカラムナリス菌によるものです。

尻ビレに症状が出ているネオンテトラ

どこにでもいる常在菌であるカラムナリス菌ですが、感染して必ず発症するわけではありません。

むしろ、普通は魚の体表にいても何も起こさない菌です。

尾ぐされ病をはじめとするカラムナリス症を発症するのは、魚の体調が悪く、免疫力が下がっているときです。

そのため、魚の具合が悪いと発症しやすい病気であるといえます。

逆に、適切な環境で飼育されていれば発症することのほとんどない病気です。

特に、水温の急変で発症することが多いので、季節の変わり目にはヒーターの点検をしっかりと行いましょう。

ネオンテトラの尾ぐされ病は自然治癒する?

実は、尾ぐされ病は自然治癒する場合があります。

私が飼っていたブラックテトラも尾ぐされ病を発症したことがありましたが、ほかの魚に感染することなく数日後にきれいに治ってしまいました。

先に述べた通り、魚の具合が悪いときに発症する病気なので、一時的に体調を崩して発症していたものと思われます。

ただ、このケースはきっとラッキーだったのだろうと思います。

その後エンゼルフィッシュが尾ぐされ病になりましたが、このときは薬による治療が必要でした。

基本的に発症しているのを見つけたら、たとえ軽症でも何らかの治療をすべきと考えましょう。

ネオンテトラの尾ぐされ病の治療方法

まず、尾ぐされ病が発症した個体を見つけたらすぐに隔離しましょう。

発症した魚からほかの個体に症状がうつるケースが多いようです。

隔離水槽にはガラス水槽を用いて、きちんとヒーターをつけ、エアレーションかフィルターをつけましょう。

水温の急変も魚にはダメージになるので、安定した適温で飼育することが大切です。

カラムナリス菌は塩分耐性が低いので、まずは塩浴を試しましょう。

濃度は0.5パーセント、水10Lに対して塩50gを溶かします。

もちろん、急に塩水に入れるのは魚にとって危険なので、購入してきた時と同じように水合わせをしてやります。

ネオンテトラはあまり塩分に強い魚ではないので、きちんと時間をかけて水合わせをしましょう。

1日塩浴をしたら、淡水に戻します。

これを数回繰り返しても治らない時は、グリーンFゴールドなどの魚病薬を使います。

ただし、グリーンFゴールドはわりと強い薬なので、濃度などに注意して使いましょう。

ネオンテトラの尾ぐされ病が発生した元の水槽での対応方法

尾ぐされ病が発症したネオンテトラの個体は前述のように隔離して治療を行う事が必要ですが、一方で元の水槽はどのような対応が必要なのでしょうか。

尾ぐされ病は発症した個体だけでなく 水槽環境そのもの に原因があるケースが多いため、元の水槽のケアが非常に重要です。

- 水換えを行う

まず、通常よりもこまめに水換えを行いましょう。

尾ぐされ病の原因となるカラムナリス菌は常在菌ですが、水質が悪化すると一気に繁殖しやすくなります。

残餌・フン・コケを取り除き、新鮮な水を入れることが大切です。 - フィルター・底砂の掃除

フィルターや底砂に汚れが溜まっていると、有機物の分解でアンモニアや亜硝酸が発生し、水質悪化の原因になります。

フィルターは一度に全て洗うのではなく、ろ材を半分ずつ洗ってバクテリアの全滅を防ぎましょう。 - 水温の安定化

尾ぐされ病は水温の急変をきっかけに発症することが多いため、ヒーターの設定温度を見直し、昼夜や季節の温度差を抑えることが大切です。

特に春・秋の気温変化に注意が必要です。 - 他の魚の観察

隔離した個体だけでなく、元の水槽に残っているネオンテトラや他の魚も毎日観察しましょう。

尾びれや胸びれの縁が白くなっていないか、裂けが広がっていないかを確認します。

軽度の症状が出始めた魚がいれば、早めに隔離して治療します。 - 必要に応じて水槽全体で薬浴

複数匹が同時に症状を出した場合や、隔離しても次々と発症する場合は、水槽全体を薬浴する方が効果的です。

ただし、薬の影響でろ過バクテリアが死滅するリスクがあるので、その後の水質管理を徹底しましょう。

元の水槽には塩浴をしない方がよい理由

尾ぐされ病の治療に塩浴が効果的であることはよく知られていますが、これはあくまで発症した個体を隔離したうえで行う処置です。

元の水槽全体に塩を入れてしまうと、水草が枯れたり、ろ過バクテリアが死滅したりして水槽環境そのものが崩れてしまいます。

また、ネオンテトラは塩分耐性が高い魚ではないため、長期間塩分環境にさらすと逆に体調を崩すリスクがあります。

そのため、元の水槽には塩浴ではなく、水換え・底砂やフィルターの掃除・水温管理といった水質改善を優先し、健康な個体の観察を徹底することが大切です。

ネオンテトラの尾ぐされ病の予防方法

尾ぐされ病は発症してから治療するのではなく、そもそも発症させないことが最も大切です。

予防の基本は「水質・水温・ストレス管理」です。

まず、水換えを定期的に行い、残餌やフンを溜めないことが重要です。

フィルター掃除も怠ると有害物質が蓄積し、カラムナリス菌が繁殖しやすくなります。

また、急激な水温変化は免疫力低下の原因になるため、ヒーターやクーラーで安定した水温を維持しましょう。

さらに、過密飼育を避けて十分なスペースを与えることでストレスを減らし、病気を未然に防ぐことができます。

新しい魚を導入する際は、病原菌を持ち込むリスクがあるため、必ずトリートメント水槽で数日間様子を見るのがおすすめです。

ネオンテトラの尾ぐされ病とは?【まとめ】

ネオンテトラの尾ぐされ病は進行が早いため、発症を見つけたら隔離・塩浴・薬浴で早めに治療することが大切です。

同時に、水質や水温管理、過密飼育の回避など日頃の予防策を徹底すれば再発も防げます。

病気の正しい知識を身につけて、ネオンテトラを長く健康に飼育していきましょう。