金魚すくいで持ち帰る「小赤」と、一般的に呼ばれる「和金」。

実は両者は同じ種類であり、サイズや販売の都合によって呼び分けられているだけです。

本記事では、小赤と和金の違いを整理し、見分け方や混泳の際の注意点を初心者にもわかりやすく解説します。

小赤と和金とは?

小赤と和金は、呼び名の違いこそありますが、基本的には同じ金魚を指しています。

和金

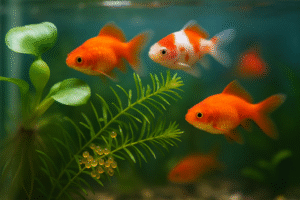

和金は、金魚の中でもフナに近い体型をもつ原型的な品種で、金魚すくいなどで最も目にすることが多い種類です。

丈夫で飼いやすいことから、初心者から上級者まで幅広く飼育されています。

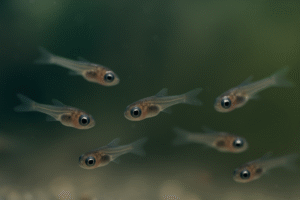

小赤

一方の小赤は、特定の品種名ではなく「小さな和金の幼魚」を指す流通上の呼び名です。

お祭りやペットショップで販売される2〜3センチ程度の小さな個体をまとめて「小赤」と呼んでいます。

そのため、小赤は成長すれば和金と呼ばれる存在に変わり、呼び方だけが変化していくのです。

ただし例外もあり

また、小赤の中には和金以外の雑種や別の品種(コメットや朱文金など)が混ざる場合もあります。

そのため、成長すると体型や尾の形が異なり、「あれ、和金だと思っていたのに違う種類だった」というケースもよくあります。

つまり、小赤と和金の関係は「品種の違い」ではなく「成長段階や販売上の呼び分けの違い」と理解するとわかりやすいでしょう。

和金と小赤の混泳はできる?

結論から言えば、和金と小赤は同じ種類の金魚なので混泳は可能です。

ただし、注意すべきポイントがあります。

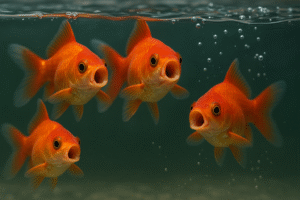

体の大きさが近い個体の混泳が好ましい

まず、小赤は和金の幼魚であるため体が小さく、同じ水槽で大きな和金と一緒にすると、力の差が出てしまうことがあります。

大きい和金がエサを独占したり、遊泳中に小赤を突いてしまったりすることで、小赤が弱ってしまうケースも珍しくありません。

特に金魚は雑食性で何でも口に入れようとするため、極端にサイズ差があると小赤が飲み込まれる危険さえあります。

そのため混泳させる場合は、できるだけ体の大きさが近い個体同士を一緒にすることが大切です。

もし成長差がある場合は、仕切りを使って水槽を分けたり、一時的に別の容器で飼育したりして、安全を確保すると良いでしょう。

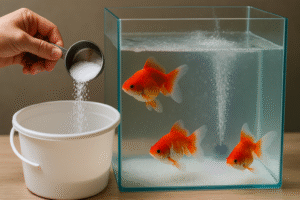

水槽の広さも注意

また、水槽の広さも重要です。

狭い水槽では逃げ場がなくストレスが溜まりやすいため、余裕を持った広めの環境を用意してあげることで、和金も小赤も落ち着いて過ごせます。

つまり、和金と小赤の混泳自体は問題ありませんが、サイズ差と環境づくりに配慮することが成功のカギになります。

小赤と和金の見分け方は?

小赤と和金は基本的に同じ種類の金魚なので、厳密な「形の違い」で区別できるものではありません。

見分け方のポイントは、大きさと販売時の呼び方にあります。

小赤と呼ばれるのは、体長2〜3センチ前後の幼い和金です。

金魚すくいの景品や、アクアショップで「小赤」として安価にまとめ売りされているのは、ほとんどがこのサイズの個体です。

まだ体色が安定しておらず、背中やヒレに黒い模様が残っていることもありますが、成長とともに赤一色や赤白模様に変化していきます。

一方、和金と表記されている金魚は、すでに5センチ以上に育った個体を指すことが多く、赤・白・黒・オレンジなどの多彩な色柄を持ちます。

尾びれの形も直線的でフナに似た体型が特徴的です。

小赤と和金の呼び分けにまつわる誤解と注意点

小赤は「種類」ではなく販売時の呼び名

ペットショップや縁日でよく耳にする「小赤」という言葉は、あくまでサイズ表記に近い呼び方です。

特定の品種を指しているのではなく、和金タイプの中でも2〜3センチほどの幼魚をまとめて「小赤」として流通させています。

そのため「小赤という金魚がいる」と誤解してしまう人も多いですが、成長すれば普通に和金と呼ばれる存在です。

小赤の中には雑種やコイが混じることも

縁日や安価な販売コーナーでは、和金の稚魚以外にコメットや朱文金、あるいはフナやコイの雑種が「小赤」として混じっているケースもあります。

つまり「小赤を育てたら和金ではなかった」ということも珍しくありません。

体型や模様に違いが出てきたら、元は別品種だった可能性を考える必要があります。

呼び名の違いが飼育に影響することはない

「和金」と「小赤」という呼び名の違いによって、特別な飼育方法が変わるわけではありません。

どちらも同じ金魚の仲間であり、飼育環境やエサ、混泳の注意点も共通です。

大切なのは呼び名よりも個体の健康状態や大きさの差に合わせた飼育管理を行うことです。

小赤と和金の違い【まとめ】

小赤と和金の違いは「種類」ではなく「呼び名」の問題です。

成長すれば小赤も和金となり、飼育方法も同じです。誤解を解くことで飼育がもっと楽しくなります。