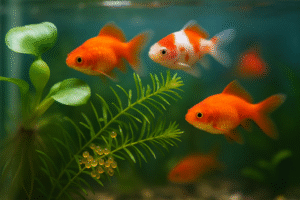

ピンポンパールは、そのコロンとした体型と小さなヒレから、金魚の中でも特に泳ぎが苦手な種類です。

強い水流では疲れてしまい、体調を崩すこともあります。

この記事では、ピンポンパールに適した水流の強さや具体的な調整方法を、飼育経験をもとにわかりやすく紹介します。

泳ぎやすく快適に暮らせる環境を整えてあげましょう。

ピンポンパールは水流に弱い?

ピンポンパールは水流に弱いです。

ピンポンパールは見ての通り、お腹が大きく、体系に似合わないひれの小ささ。

泳げないですよね。

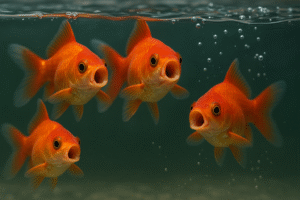

水流が早いと、ピンポンパールはずーっと頑張って泳がないといけないため、疲れてしまいます。

ゆる~い水流にしてあげるのが、おすすめです。

ピンポンパールはどうして泳ぎが下手?

ピンポンパールが泳ぎが下手なのは胴体がぷっくりしているのに対して、似合わない短いヒレの持ち主だからです。

そこが、かわいいんですけどね。

水流が強いと、ピンポンパールはヒレを必死に動かし、負けないぞ!といわんばかりに泳ごうとします。

しかし、ピンポンパールはヒレがすごく小さいので、水流が早いと、追いつけないのです。

金魚なのに、泳ぐのがとっても下手な金魚です。

ピンポンパールは、かわいさと、面白さをもつ生き物です。

ピンポンパールが水流の強い水槽ではどんなトラブルが起きる?

ピンポンパールは体型の特徴から水流にとても弱いため、強い流れのある水槽で飼育するとさまざまなトラブルが起こりやすくなります。

体力の消耗

まず一つは常に泳ぎ続けることで体力を消耗しやすいという点です。

休む暇なく流れに逆らって動き続けるため、徐々に疲労がたまり、免疫力の低下や病気につながってしまうことがあります。

体を傷つける

次に、ヒレや体を傷つけるリスクがあります。

ピンポンパールの鱗が剥がれることもあります。

強い水流に巻き込まれたり、吸水口に近づきすぎてヒレが吸い込まれると、切れたり裂けたりすることがあります。

実際に飼育者の中には、水流が強い状態でピンポンパールの尾びれが傷んでしまった例も少なくありません。

餌をうまく食べられない

さらに、水流が強いとエサをうまく食べられないという問題も起きます。

流れに押されて餌が散らばってしまい、泳ぎが下手なピンポンパールは口に運ぶ前に逃げてしまうのです。

その結果、十分に栄養を取れずに痩せてしまったり、他の魚に先に食べられてしまうこともあります。

ひっくり返る

ピンポンパールは丸くて浮力が強い体型のため、水流に飲まれると簡単にバランスを崩してしまいます。

その結果、体が横倒しになったり、くるくると回転してしまうことがあります。

これは他の金魚ではあまり見られない現象で、ピンポンパール特有の「泳ぎ下手さ」が原因です。

特に以下のような状況で起こりやすいです。

- 外掛け式フィルターや強めの循環ポンプをそのまま使用した場合

- エアレーション(ブクブク)の勢いが強く、水面近くの流れが速い場合

- 水槽内に遮るものが少なく、水流が直撃する位置を泳いでしまった場合

見た目には可愛らしくも思えるかもしれませんが、実際はかなりのストレスと体力消耗につながる動きです。長時間続けばヒレの損傷や転覆病のリスクも高まります。

そのため、ピンポンパールがひっくり返ったり回転する姿を見かけたら、水流が強すぎるサインと考え、早めに流れを弱めたり、水草や流木で遮ってあげることが大切です。

ピンポンパールの水流圧はどの位?

ピンポンパールは、水の流れが早いところがとっても苦手。

ゆる~い水流で飼育しましょう。

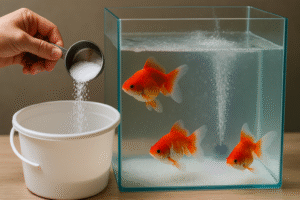

水流を調節できる機能があるのなら、超弱ぐらいで設定します。

水の吸い込みにも注意してほしいです。

吸い込みが強いとヒレが巻き困れてしまうことがあります。

筆者のピンポンパール、筆者が水流を強くしていて、流れに負けてしまって…。

ヒレが切れています。

かわいそうです…。

そうならないために、水流は弱く設定してください。

調節機能がない場合は、レイアウトに工夫してあげましょう。

泳げるところを広くしてあげたり、流れが早いところに水草などを置き、水流がゆるくなるよう工夫します。

なぜピンポンパールの水流は0にしてはいけないの?

ピンポンパールの飼育では「弱い水流」が基本ですが、だからといって水流を完全になくしてしまうのは良くありません。

水流がゼロの環境では、水が循環せずに汚れや老廃物が一箇所に溜まりやすく、水質の悪化が早まってしまいます。

ピンポンパールは特に排泄量が多いため、水流がないとすぐに水槽全体が不衛生な状態になるのです。

また、水流がないと酸素が水中にうまく行き渡らず、酸欠を招く危険もあります。

夏場の高水温時や、水槽の過密飼育では特に酸素不足が起こりやすく、魚が水面で口をパクパクさせる行動が見られることもあります。

さらに、弱いながらも水流があることでピンポンパールは自然な動きをし、健康維持やストレス発散につながります。

完全に止まった水の中では運動不足にもなりやすいため、飼育環境としては不自然です。

つまり、水流は「ゼロ」ではなく「超弱」程度に抑えるのが理想的です。

フィルターやエアレーションを調整し、循環と酸素供給を保ちながら、ピンポンパールが快適に泳げる水槽環境を整えてあげましょう。

ピンポンパールに適した水流づくりの実践ポイント

フィルター選びと水流の調整

ピンポンパールを飼ううえで、水流を弱めに保つことは欠かせません。

外掛け式フィルターは水流が強すぎることが多いので注意が必要です。

おすすめはスポンジフィルターや水流調整機能付きの外部フィルターです。

水流の強さを「超弱」程度に設定し、できるだけ水面や水中に穏やかな流れをつくるようにしましょう。

吸い込み口にはスポンジを取り付けると、水流を弱めつつ稚魚やヒレを守る効果もあります。

レイアウトによる水流分散の工夫

水流を完全に止めることはできませんが、レイアウトでうまく分散できます。

流れが集中する位置に流木や大きめの石を置くと、水流が遮られて陰になる部分が生まれます。

また、水草を配置することで自然な水の緩衝材となり、ピンポンパールが休める空間をつくれます。

レイアウトの工夫は見た目の美しさにもつながるので、飼育の楽しみのひとつです。

水流と酸素供給のバランス

水流を弱めすぎると、水中の酸素量が不足しやすくなります。

特に夏場は水温が高くなり、酸素が溶け込みにくいため注意が必要です。

弱いエアレーションを併用することで、水流は穏やかなまま酸素を供給できます。

ピンポンパールが水面で口をパクパクしているようなら、酸欠のサインかもしれません。

その際は水流を強めるのではなく、酸素供給を補助する方法を選びましょう。

他の金魚の水流も弱く設定しないといけないの?

金魚といっても品種によって体型や泳ぎの得意・不得意が大きく異なります。

ピンポンパールのように丸い体型でヒレが短い種類は特に泳ぎが下手なため、水流はかなり弱めにする必要があります。

しかし、すべての金魚が同じではありません。

和金やコメットのような細長い体型の金魚は、泳ぎが得意で体力もあるため、ある程度の水流にも対応できます。

むしろ適度な水流があった方が泳ぐスペースが活性化し、健康的に過ごせることもあります。

反対に、琉金やオランダ獅子頭、出目金などは泳ぎが苦手な部類に入るため、ピンポンパールほどではなくても弱めの水流設定が好まれます。

つまり「水流を弱めにする必要性」は、金魚の種類によって異なります。

丸手金魚は弱め、長手金魚はやや強めでも大丈夫と覚えておくと良いでしょう。

ただし、どの品種であっても水流が強すぎるとストレスや体力消耗の原因になるため、「魚が無理なく泳げて休める場所があるか」を基準に調整することが大切です。

ピンポンパールの水流について【まとめ】

ピンポンパールの飼育では「水流は弱め」が大原則です。

ただし、水をきれいに保ち、酸素を十分に供給する工夫も欠かせません。

フィルターやレイアウトで流れを分散させ、必要に応じてエアレーションを補助すると安心です。

かわいい姿を長く楽しむために、飼育環境を見直してみてください。